Mittwoch, 6. November 2013

Begegnung mit Alfons Mucha

Am 6. Nov 2013 im Topic 'Seemannsgarn'

Mein erster Tag in Prag beginnt mit einer Solo-Tour. Während viele der anderen Busreisenden in Richtung polnische Grenze unterwegs sind (darunter auch der Gatte und die Freunde), habe ich die Möglichkeit, zu tun, wonach mir gerade der Sinn steht. Ich weiß, die Genannten können nicht allzu viel mit bildender Kunst anfangen, und mit dem Jugendstil schon mal gar nicht, also nehme ich mir die Zeit und besuche das Mucha-Museum.

Es liegt nicht weitab vom Wenzelsplatz in der Panská 7, einer eher unscheinbaren, schmalen Straße. Da es allerdings erst um zehn Uhr öffnet, schlage ich mir die verbleibenden paar Minuten mit dem Versuch um die Ohren, mein Handy-Guthaben aufzuladen (vergeblich, und sowas macht man auch vorher) und nachzuschauen, ob das Angebot bei H&M in Tschechien anders ist als anderswo, allerdings ohne ernsthafte Kaufabsicht, mehr aus Neugier. Ist es übrigens nicht.

Um zehn betrete ich dann den Kaunický palác, entrichte den Eintritt von 180 Kronen und schlendere in die Ausstellungsräume. Das Parkett knirscht unter den Sohlen, weitestgehend herrscht Stille, und außer mir sind noch nicht viele Menschen da.

Ich habe Zeit, und die braucht man auch. Werke von Mucha werden (und vor allem auch verstärkt in Prag) mit ziemlich überzogener, verschwenderisch-bunter Farbgebung als Reproduktionen allenthalben zum Verkauf angeboten, aber hier stehe ich inmitten einer sehr sortierten, klar wirkenden Ausstellung. Ich muss mich gewissermaßen erst einmal etwas verlangsamen und schauen. Ganz in Ruhe.

Ich stehe vor den langformatigen "Vier Tageszeiten" und lasse die allegorischen Frauengestalten auf mich wirken. Dabei faszinieren mich die beiden Bilder des Morgens und Tages weniger als der Abend und vor allem die "Nachtruhe". Allein, wie der Mond im Hintergrund die vor ihm stehenden, eigentlich massiven Bäume durchdringt und allem eine milde Transparenz verleiht, ist bemerkenswert. Die Frauengestalt im Vordergrund schläft, weniger hingegossen und weit weniger dynamisch als ihre Genossinnen. Sämtliche Reproduktionen, die ich von dem Bild gesehen habe, geben nicht auch nur annähernd die gedämpfte Farbe wieder.

Von Geradlinigkeit kann man nun bei Alfons Mucha beileibe nicht sprechen. Aber ich finde es wahnsinnig interessant, wie grafisch seine späteren Werke bereits sind. Als ich vor den Plakaten stehe, die er für die Schauspielerin Sarah Bernhardt entwarf, sehe ich das sehr deutlich. Die Figuren umrahmt er mit einem kräftigen, schwarzen Umriss, was ihnen beinahe etwas comichaftes verleiht und was ich bestechend modern finde. Es mildert das ausufernde, florale Element in seinen Grafiken, ohne dass das hart wirkt. Es wundert mich nicht, dass er ebenfalls Werbeplakate für Produkte wie Zigarettenpapier, Sekt und Fahrräder schuf.

Spannend wird es vor einer Vitrine, in der Studien und Skizzen zu sehen sind, die er anfertigte. Das Festhalten der gesammelten Eindrücke, das Ausprobieren macht den Künstler irgendwie menschlich. Natürlich kann man staunend vor einem fertigen Meisterwerk stehen, es in seiner Komplexität und Durchdachtheit bewundern und es auf sich wirken lassen. Aber diese Werke kommen nicht von allein in die Welt. Vorher fotografierte, skizzierte und korrigierte Mucha auch, so wie es vermutlich alle Künstler tun. Schade ist nur, dass man von solchen Prozessen allgemein so wenig sieht. Die Probedrucke, das Vorläufige, das Einfangen einer Idee sind doch besonders spannend, weil man beim Wachstum zusieht. Deshalb ist es schön, dass das Museum neben den Werken auch Atelierfotos, ganz frühe Zeichnungen und sogar ein Skizzenbuch Muchas zeigt, bei dessen Betrachtung nicht sehr viel Fantasie nötig ist, um es sich in den Händen dieses Mannes vorzustellen.

Gegenüber der Vitrine mit den Skizzen sind Plakate zu sehen, die nach seiner Rückkehr in die Tschechoslowakei entstanden. Sie haben eine patriotische, folkloristische Note und gefallen mir sehr. Ganz besonders fesselt mich der Blick eines kleinen Schulmädchens auf dem Plakat für eine Lotterie zugunsten mährischer Schulen. Im Unterschied zu all den ätherischen Frauengestalten sieht sie beinahe trotzig aus, ihre zwei rötlichen Zöpfe sind in Auflösung begriffen, mit der rechten Hand umklammert sie Griffel und Stifte, mit der linken Buch und Heft. Keine Spur mehr von Überschwang und Blumenregen, und dennoch (oder vielleicht gerade deshalb) zum Heulen schön. Von ihrem Anblick konnte ich mich lange nicht losreißen.

Dass aus der Hand Alfons Muchas nicht nur die berühmten Jugendstil-Grafiken stammen, sondern auch Gemälde, war mir zwar bekannt, aber letztere waren mir lange nicht so sehr im Gedächtnis geblieben. Eines beeindruckt mich allerdings nachhaltig. Es hängt im letzten der Ausstellungsräume, großformatig und nicht zuletzt deshalb so überwältigend. Es trägt den Titel "Frau in der Wildnis" und zeigt eine im Schnee sitzende Frau, die das Gesicht gen Himmel richtet, die offenen Hände liegen im Schnee, ihre Beine sind lang ausgestreckt, den Rucksack trägt sie noch auf dem Rücken. Über ihr glänzt ein einzelner Stern am Himmel, umgeben von einem strahlenden Halo. Hinter der Kuppe sieht man die schwarzen Silhouetten und leuchtenden Augen dreier Wölfe, die warten.

Die Faszination, die das Gemälde auf mich ausgeübt hat, ist schwer zu beschreiben. Seine Leuchtkraft erschließt sich nur im Original, alle Fotos, die ich davon gesehen habe, wirken wie verschleiert (und oft sieht man nicht einmal die Wölfe). Ich bleibe auch hier wieder sehr lange stehen, bis mich eine große Gruppe von Japanern mit Audio-Guides in den Ohren plus eifrig redendem Gruppenführer davonwäscht. Ich warte, bis sie wieder gehen und bleibe dann nochmals stehen, gefesselt wie vorher von dem Schulmädchen.

Das Museum ist nicht sehr groß, aber das muss es auch nicht sein. Wenn man verweilt, liest, schaut, auf sich wirken lässt, erreichen einen genügend Eindrücke. Die Atelierfotos und persönlichen Gegenstände Muchas tun ein Übriges und ergänzen das Bild. In vielerlei Hinsicht.

Der Museumsshop, in einigen kleinen Räumen nah am Eingang untergebracht, hält die übliche Palette an muchabezogenen Souvenirs bereit. T-Shirts, Kalender, Postkarten, Tagebücher, Schlüsselanhänger, Poster und Pins kann man hier käuflich erwerben. Es wirkt grell auf mich angesichts dessen, was ich gerade erlebt und gesehen habe, und so verzichte ich auf große Einkäufe und erstehe nur zwei Postkarten, die die "Nachtruhe" und das Plakat für die Lotterie zeigen.

Die "Frau in der Wildnis" war nicht vertreten. Ich weiß bis heute nicht, ob ich das bedauern oder begrüßen soll. Das Bild, das man in sich trägt, hat die Eigenschaft, langsam zu verblassen, während alles Fassbare lediglich ein Abklatsch bleiben muss.

Es liegt nicht weitab vom Wenzelsplatz in der Panská 7, einer eher unscheinbaren, schmalen Straße. Da es allerdings erst um zehn Uhr öffnet, schlage ich mir die verbleibenden paar Minuten mit dem Versuch um die Ohren, mein Handy-Guthaben aufzuladen (vergeblich, und sowas macht man auch vorher) und nachzuschauen, ob das Angebot bei H&M in Tschechien anders ist als anderswo, allerdings ohne ernsthafte Kaufabsicht, mehr aus Neugier. Ist es übrigens nicht.

Um zehn betrete ich dann den Kaunický palác, entrichte den Eintritt von 180 Kronen und schlendere in die Ausstellungsräume. Das Parkett knirscht unter den Sohlen, weitestgehend herrscht Stille, und außer mir sind noch nicht viele Menschen da.

Ich habe Zeit, und die braucht man auch. Werke von Mucha werden (und vor allem auch verstärkt in Prag) mit ziemlich überzogener, verschwenderisch-bunter Farbgebung als Reproduktionen allenthalben zum Verkauf angeboten, aber hier stehe ich inmitten einer sehr sortierten, klar wirkenden Ausstellung. Ich muss mich gewissermaßen erst einmal etwas verlangsamen und schauen. Ganz in Ruhe.

Ich stehe vor den langformatigen "Vier Tageszeiten" und lasse die allegorischen Frauengestalten auf mich wirken. Dabei faszinieren mich die beiden Bilder des Morgens und Tages weniger als der Abend und vor allem die "Nachtruhe". Allein, wie der Mond im Hintergrund die vor ihm stehenden, eigentlich massiven Bäume durchdringt und allem eine milde Transparenz verleiht, ist bemerkenswert. Die Frauengestalt im Vordergrund schläft, weniger hingegossen und weit weniger dynamisch als ihre Genossinnen. Sämtliche Reproduktionen, die ich von dem Bild gesehen habe, geben nicht auch nur annähernd die gedämpfte Farbe wieder.

Von Geradlinigkeit kann man nun bei Alfons Mucha beileibe nicht sprechen. Aber ich finde es wahnsinnig interessant, wie grafisch seine späteren Werke bereits sind. Als ich vor den Plakaten stehe, die er für die Schauspielerin Sarah Bernhardt entwarf, sehe ich das sehr deutlich. Die Figuren umrahmt er mit einem kräftigen, schwarzen Umriss, was ihnen beinahe etwas comichaftes verleiht und was ich bestechend modern finde. Es mildert das ausufernde, florale Element in seinen Grafiken, ohne dass das hart wirkt. Es wundert mich nicht, dass er ebenfalls Werbeplakate für Produkte wie Zigarettenpapier, Sekt und Fahrräder schuf.

Spannend wird es vor einer Vitrine, in der Studien und Skizzen zu sehen sind, die er anfertigte. Das Festhalten der gesammelten Eindrücke, das Ausprobieren macht den Künstler irgendwie menschlich. Natürlich kann man staunend vor einem fertigen Meisterwerk stehen, es in seiner Komplexität und Durchdachtheit bewundern und es auf sich wirken lassen. Aber diese Werke kommen nicht von allein in die Welt. Vorher fotografierte, skizzierte und korrigierte Mucha auch, so wie es vermutlich alle Künstler tun. Schade ist nur, dass man von solchen Prozessen allgemein so wenig sieht. Die Probedrucke, das Vorläufige, das Einfangen einer Idee sind doch besonders spannend, weil man beim Wachstum zusieht. Deshalb ist es schön, dass das Museum neben den Werken auch Atelierfotos, ganz frühe Zeichnungen und sogar ein Skizzenbuch Muchas zeigt, bei dessen Betrachtung nicht sehr viel Fantasie nötig ist, um es sich in den Händen dieses Mannes vorzustellen.

Gegenüber der Vitrine mit den Skizzen sind Plakate zu sehen, die nach seiner Rückkehr in die Tschechoslowakei entstanden. Sie haben eine patriotische, folkloristische Note und gefallen mir sehr. Ganz besonders fesselt mich der Blick eines kleinen Schulmädchens auf dem Plakat für eine Lotterie zugunsten mährischer Schulen. Im Unterschied zu all den ätherischen Frauengestalten sieht sie beinahe trotzig aus, ihre zwei rötlichen Zöpfe sind in Auflösung begriffen, mit der rechten Hand umklammert sie Griffel und Stifte, mit der linken Buch und Heft. Keine Spur mehr von Überschwang und Blumenregen, und dennoch (oder vielleicht gerade deshalb) zum Heulen schön. Von ihrem Anblick konnte ich mich lange nicht losreißen.

Dass aus der Hand Alfons Muchas nicht nur die berühmten Jugendstil-Grafiken stammen, sondern auch Gemälde, war mir zwar bekannt, aber letztere waren mir lange nicht so sehr im Gedächtnis geblieben. Eines beeindruckt mich allerdings nachhaltig. Es hängt im letzten der Ausstellungsräume, großformatig und nicht zuletzt deshalb so überwältigend. Es trägt den Titel "Frau in der Wildnis" und zeigt eine im Schnee sitzende Frau, die das Gesicht gen Himmel richtet, die offenen Hände liegen im Schnee, ihre Beine sind lang ausgestreckt, den Rucksack trägt sie noch auf dem Rücken. Über ihr glänzt ein einzelner Stern am Himmel, umgeben von einem strahlenden Halo. Hinter der Kuppe sieht man die schwarzen Silhouetten und leuchtenden Augen dreier Wölfe, die warten.

Die Faszination, die das Gemälde auf mich ausgeübt hat, ist schwer zu beschreiben. Seine Leuchtkraft erschließt sich nur im Original, alle Fotos, die ich davon gesehen habe, wirken wie verschleiert (und oft sieht man nicht einmal die Wölfe). Ich bleibe auch hier wieder sehr lange stehen, bis mich eine große Gruppe von Japanern mit Audio-Guides in den Ohren plus eifrig redendem Gruppenführer davonwäscht. Ich warte, bis sie wieder gehen und bleibe dann nochmals stehen, gefesselt wie vorher von dem Schulmädchen.

Das Museum ist nicht sehr groß, aber das muss es auch nicht sein. Wenn man verweilt, liest, schaut, auf sich wirken lässt, erreichen einen genügend Eindrücke. Die Atelierfotos und persönlichen Gegenstände Muchas tun ein Übriges und ergänzen das Bild. In vielerlei Hinsicht.

Der Museumsshop, in einigen kleinen Räumen nah am Eingang untergebracht, hält die übliche Palette an muchabezogenen Souvenirs bereit. T-Shirts, Kalender, Postkarten, Tagebücher, Schlüsselanhänger, Poster und Pins kann man hier käuflich erwerben. Es wirkt grell auf mich angesichts dessen, was ich gerade erlebt und gesehen habe, und so verzichte ich auf große Einkäufe und erstehe nur zwei Postkarten, die die "Nachtruhe" und das Plakat für die Lotterie zeigen.

Die "Frau in der Wildnis" war nicht vertreten. Ich weiß bis heute nicht, ob ich das bedauern oder begrüßen soll. Das Bild, das man in sich trägt, hat die Eigenschaft, langsam zu verblassen, während alles Fassbare lediglich ein Abklatsch bleiben muss.

Freitag, 1. November 2013

Prager Stadtmassenverkehr, oder: Tschechisch für Anfänger

Am 1. Nov 2013 im Topic 'Seemannsgarn'

Nachdem wir den kompletten Donnerstag mit der Anreise per Bus nach Prag verbracht hatten, machte sich am Freitagmorgen ein Teil unserer Reisegruppe auf den Weg zum Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien, um dort einige Geocaches zu suchen und so neben dem tschechischen auch noch ein polnisches Geocaching-Souvenir einzuheimsen. Für einen Moment hatte ich überlegt, mitzufahren, und dann doch beschlossen, statt einer weiteren stundenlangen Busfahrt die Stadt schon mal allein und auf eigene Faust zu erkunden.

Auf dem Speisezettel für mein böhmisches Menü stand als erstes der Besuch des Mucha-Museums, über das ich noch an anderer Stelle berichten werde, weil es eine genauere Betrachtung verdient.

Um vom im Bezirk 4 gelegenen Hotel in die Stadt zu kommen, setze ich mich an der Haltestelle Budějovická in die Metro, Linie C, und fahre bis zur zentral gelegenen Station Muzeum. Von dort ist es zu Fuß nur noch ein Katzensprung zum Wenzelsplatz und weiter zum Mucha-Museum.

Bereits als ich die Metrostation Budějovická betrete, merke ich, dass mir diese U-Bahn sympathisch ist. Ich liebe ohnehin öffentliche Verkehrsmittel, was wohl ein Relikt aus Studententagen sein muss, als man mit dem Studententicket einfach überall hinkam. (Ich erinnere mich noch mit Vergnügen daran, wie ich mich als Studienanfängerin abends mit der Bremer Straßenbahn durch die Stadt schaukeln ließ, auch wenn andere Erinnerungen an Bremen weniger vergnüglich waren.) Die Prager Metro allerdings schlägt alles, was ich bisher an öffentlichen Verkehrsmitteln ausprobiert habe. Sie ist sauber, schnell, übersichtlich und fährt zu Stoßzeiten in einem atemberaubenden Takt.

Schon das knuffige Logo mit dem abwärts zeigenden Pfeil gefällt mir und hat mich in den paar Tagen in Prag die ganze Zeit begleitet. Es im Stadtbild auszumachen ist nicht schwer, und unter der Erde leitet einen ein farblich markiertes System. Es ist fast unmöglich, sich zu verlaufen.

Kaum habe ich im Zug Platz genommen, dringt nach einem Signalton eine männliche Stimme an mein Ohr. Ich verstehe natürlich nicht, was sie sagt, aber ich kann es mir in etwa denken. Aber, oh! So freundlich und melodisch klingt die Ansage, dass ich mich schon auf die Wiederholung an der nächsten Station freue. Inzwischen habe ich natürlich nachgeschaut, wie sie genau lautet:

Ukončete, prosím, výstup a nástup, dveře se zavírají.

Die Männerstimme vom Band sagt das so sympathisch, dass die deutsche Übersetzung zwangsläufig an Charme verlieren muss: "Beenden Sie bitte Ausstieg und Einstieg, die Türen schließen sich."

Der Satz prägt mein persönliches Prager Klangbild, ganz ähnlich wie es in London das berühmte Mind the gap tat. Und getrieben von Sprachlust habe ich ihn selbst geübt und grinse selig in mich hinein, wenn er mir gelingt. Meine Zunge scheitert aber doch ziemlich oft an den Türen, dveře, des unaussprechlichen Lautes irgendwo zwischen sch und einem rollenden r wegen. Schade, denn den mag ich besonders.

Nachdem ich mir im Mucha-Museum ausgiebig Zeit gelassen habe, setze ich meinen Weg fort. Auf die Karlsbrücke möchte ich mich nicht stürzen, und auch die Altstadt erkunde ich lieber am Nachmittag zusammen mit den Freunden. Im Vorfeld hatte ich gelesen, dass die Prager Hochburg, der Vyšehrad, einen Besuch wert sei, allerdings nicht von vielen Touristen besucht werde. Genau das Richtige also. Auch über diesen Ort wird noch näher zu berichten sein.

Die Metro setzt mich an der gleichnamigen Haltestelle ab, was simpel ist, und auch hier begleitet mich wieder der charmante Sound. Příští stanice: Vyšehrad. Vorher komme ich aber noch an der Station mit dem Namen I.P. Pavlova vorbei, und da ist es dann beinahe aus mit meiner Contenance, weil die Aussprache so dermaßen angenehm anders ist, als ich es mir vorgestellt hatte - weich, plüschig, beinahe ein bisschen verschlafen. Und auch das ein Klang, den ich so schnell nicht vergesse.

In der Festung Vyšehrad schließlich, in der es so viel zu sehen gibt und so wenige Menschen, die es sich ansehen, spricht mich eine zierliche, dunkelhaarige Frau mit ein paar Flyern in der Hand an, und ich sehe offenbar so wenig touristisch aus, dass es schwierig ist, ihren Redefluss mit einem verlegenen "I'm sorry, I don't understand..." zu stoppen. Dabei will ich eigentlich auch gar nicht, dass sie aufhört. Ich denke nur die ganze Zeit: "Rede weiter!" Das allerdings wäre wohl nicht ganz fair gewesen, denn sie hätte ihr Ziel nie erreicht - verstanden habe ich kein Wort.

Später steige ich dann wieder in die Linie C, fahre bis zur Station Florenc, steige um in die gelbe B zum Náměstí Republiky - nur allein zum Vergnügen, um mir die Zeit zu vertreiben, bis ich die Polen-Rückkehrer treffe. Dort sagt eine Frauenstimme die Stationen an. Es ist nicht ganz dasselbe. Alle zusammen fahren wir dann auch noch mit der Tram und der grünen Linie A, und ich freue mich, dass wir auf unserem Weg ins Hotel am Samstag abend an der I.P. Pavlova noch einmal umsteigen können.

Bislang hat es mich immer in Länder verschlagen, in denen ich entweder beinahe alles verstanden habe, weil ich die Sprache spreche, oder zumindest den Sinn erfassen konnte aufgrund rudimentärer Schulkenntnisse und Herleitungen auf Basis von Latein. Anders in Tschechien. Durch meinen Kopf geisterte vorher das Klischee einer harten, unverständlichen und mit gehörfeindlichen Lauten durchsetzten Sprache, vielleicht dem bisschen Russisch ähnlich, das man mal in irgendwelchen Kinofilmen gehört hat, oder bevor das deutsche Voice-over in den Nachrichten Herrn Putin ins Wort fiel. Wobei ich mir sicher bin, damit auch dem Russischen Unrecht zu tun.

Mein Erstkontakt mit der tschechischen Sprache belehrte mich eines Besseren. Sie wird wohl noch lange ein böhmisches Dorf für mich bleiben, aber dennoch unvergesslich, genau so wie der Prager Stadtmassenverkehr.

Auf dem Speisezettel für mein böhmisches Menü stand als erstes der Besuch des Mucha-Museums, über das ich noch an anderer Stelle berichten werde, weil es eine genauere Betrachtung verdient.

Um vom im Bezirk 4 gelegenen Hotel in die Stadt zu kommen, setze ich mich an der Haltestelle Budějovická in die Metro, Linie C, und fahre bis zur zentral gelegenen Station Muzeum. Von dort ist es zu Fuß nur noch ein Katzensprung zum Wenzelsplatz und weiter zum Mucha-Museum.

Bereits als ich die Metrostation Budějovická betrete, merke ich, dass mir diese U-Bahn sympathisch ist. Ich liebe ohnehin öffentliche Verkehrsmittel, was wohl ein Relikt aus Studententagen sein muss, als man mit dem Studententicket einfach überall hinkam. (Ich erinnere mich noch mit Vergnügen daran, wie ich mich als Studienanfängerin abends mit der Bremer Straßenbahn durch die Stadt schaukeln ließ, auch wenn andere Erinnerungen an Bremen weniger vergnüglich waren.) Die Prager Metro allerdings schlägt alles, was ich bisher an öffentlichen Verkehrsmitteln ausprobiert habe. Sie ist sauber, schnell, übersichtlich und fährt zu Stoßzeiten in einem atemberaubenden Takt.

Schon das knuffige Logo mit dem abwärts zeigenden Pfeil gefällt mir und hat mich in den paar Tagen in Prag die ganze Zeit begleitet. Es im Stadtbild auszumachen ist nicht schwer, und unter der Erde leitet einen ein farblich markiertes System. Es ist fast unmöglich, sich zu verlaufen.

Kaum habe ich im Zug Platz genommen, dringt nach einem Signalton eine männliche Stimme an mein Ohr. Ich verstehe natürlich nicht, was sie sagt, aber ich kann es mir in etwa denken. Aber, oh! So freundlich und melodisch klingt die Ansage, dass ich mich schon auf die Wiederholung an der nächsten Station freue. Inzwischen habe ich natürlich nachgeschaut, wie sie genau lautet:

Ukončete, prosím, výstup a nástup, dveře se zavírají.

Die Männerstimme vom Band sagt das so sympathisch, dass die deutsche Übersetzung zwangsläufig an Charme verlieren muss: "Beenden Sie bitte Ausstieg und Einstieg, die Türen schließen sich."

Der Satz prägt mein persönliches Prager Klangbild, ganz ähnlich wie es in London das berühmte Mind the gap tat. Und getrieben von Sprachlust habe ich ihn selbst geübt und grinse selig in mich hinein, wenn er mir gelingt. Meine Zunge scheitert aber doch ziemlich oft an den Türen, dveře, des unaussprechlichen Lautes irgendwo zwischen sch und einem rollenden r wegen. Schade, denn den mag ich besonders.

Nachdem ich mir im Mucha-Museum ausgiebig Zeit gelassen habe, setze ich meinen Weg fort. Auf die Karlsbrücke möchte ich mich nicht stürzen, und auch die Altstadt erkunde ich lieber am Nachmittag zusammen mit den Freunden. Im Vorfeld hatte ich gelesen, dass die Prager Hochburg, der Vyšehrad, einen Besuch wert sei, allerdings nicht von vielen Touristen besucht werde. Genau das Richtige also. Auch über diesen Ort wird noch näher zu berichten sein.

Die Metro setzt mich an der gleichnamigen Haltestelle ab, was simpel ist, und auch hier begleitet mich wieder der charmante Sound. Příští stanice: Vyšehrad. Vorher komme ich aber noch an der Station mit dem Namen I.P. Pavlova vorbei, und da ist es dann beinahe aus mit meiner Contenance, weil die Aussprache so dermaßen angenehm anders ist, als ich es mir vorgestellt hatte - weich, plüschig, beinahe ein bisschen verschlafen. Und auch das ein Klang, den ich so schnell nicht vergesse.

In der Festung Vyšehrad schließlich, in der es so viel zu sehen gibt und so wenige Menschen, die es sich ansehen, spricht mich eine zierliche, dunkelhaarige Frau mit ein paar Flyern in der Hand an, und ich sehe offenbar so wenig touristisch aus, dass es schwierig ist, ihren Redefluss mit einem verlegenen "I'm sorry, I don't understand..." zu stoppen. Dabei will ich eigentlich auch gar nicht, dass sie aufhört. Ich denke nur die ganze Zeit: "Rede weiter!" Das allerdings wäre wohl nicht ganz fair gewesen, denn sie hätte ihr Ziel nie erreicht - verstanden habe ich kein Wort.

Später steige ich dann wieder in die Linie C, fahre bis zur Station Florenc, steige um in die gelbe B zum Náměstí Republiky - nur allein zum Vergnügen, um mir die Zeit zu vertreiben, bis ich die Polen-Rückkehrer treffe. Dort sagt eine Frauenstimme die Stationen an. Es ist nicht ganz dasselbe. Alle zusammen fahren wir dann auch noch mit der Tram und der grünen Linie A, und ich freue mich, dass wir auf unserem Weg ins Hotel am Samstag abend an der I.P. Pavlova noch einmal umsteigen können.

Bislang hat es mich immer in Länder verschlagen, in denen ich entweder beinahe alles verstanden habe, weil ich die Sprache spreche, oder zumindest den Sinn erfassen konnte aufgrund rudimentärer Schulkenntnisse und Herleitungen auf Basis von Latein. Anders in Tschechien. Durch meinen Kopf geisterte vorher das Klischee einer harten, unverständlichen und mit gehörfeindlichen Lauten durchsetzten Sprache, vielleicht dem bisschen Russisch ähnlich, das man mal in irgendwelchen Kinofilmen gehört hat, oder bevor das deutsche Voice-over in den Nachrichten Herrn Putin ins Wort fiel. Wobei ich mir sicher bin, damit auch dem Russischen Unrecht zu tun.

Mein Erstkontakt mit der tschechischen Sprache belehrte mich eines Besseren. Sie wird wohl noch lange ein böhmisches Dorf für mich bleiben, aber dennoch unvergesslich, genau so wie der Prager Stadtmassenverkehr.

Freitag, 18. Oktober 2013

Wiederauferstehung

Am 18. Okt 2013 im Topic 'Seemannsgarn'

Im März schrieb ich vom Kummer des Fahrrades. Da mich la bicicletta bislang immer treu überall hin begleitet hat und ich finde, sie hat Charakter, ließ mich auch ihr Leiden unter Rost und abblätternder Farbe nicht kalt. Ich habe also hin- und herüberlegt, was ich mit ihr mache und wie ihr zu helfen sei.

Ich hatte Berührungsängste, was ihre Restaurierung betraf, weil ich das noch nie gemacht habe und weit entfernt davon bin, ein Rostbehandlungs- und Lackierprofi zu sein. Ich habe weder Sandstrahler noch Lackierzelt, aber höchstwahrscheinlich einen viel zu hohen Anspruch an mich selbst, was solche Arbeiten betrifft. All die Vorüberlegungen sind ohnehin für die Tonne, denn sobald man davor steht und tatsächlich machen will, ergeben sich praktische Erfordernisse, auf die man sich theoretisch nicht vorbereiten kann.

Ich nahm also irgendwann das Rad auseinander. Nicht vollständig, aber so weit, dass ich an die wichtigen Teile herankommen konnte, die besonderer Aufmerksamkeit bedurften. Der traurige Zustand des vorderen Schutzbleches war mir ja kein Geheimnis, das konnte ich sehen. Aber ich erschrak schon sehr, als ich am Hinterrad den Moleskin-Rockschutz abmontierte und feststellen musste, dass das hintere Schutzblech ebenfalls ziemlich gelitten hatte, insbesondere an den Stellen, wo der Rockschutz auflag und deshalb öfter mal das Wasser stand und nahe des Tretlagers, wo sich wohl die meiste Feuchtigkeit, der meiste Dreck des dreißigjährigen Fahrradlebens gesammelt hatten.

Mit Ausnahme des Hinterrades montierte ich also alle Teile ab, das Vorderrad, die Schutzbleche samt ihrer Haltestangen, den Gepäckträger. Derart entkleidet stand der Rahmen des Fahrrades dann lange Zeit im Schuppen, während ich mich den Einzelteilen widmete. Sah verdammt traurig aus. So nackt irgendwie.

Ich hatte mir einen Fundus an Nassschleifpapier zugelegt, außerdem Metallschutzlacke in schwarz und weiß und Rostkonverter.

Ich begann also mit dem Schleifen der rostigen Partien, was sich als durchaus mühseliges Unterfangen herausstellte. Außerdem kam ich mir so grob vor. Ich wollte ja schließlich vom Originallack erhalten, was zu erhalten war.

Als der Rost und lose Partikel an allen Teilen so gut es ging heruntergeschliffen waren, behandelte ich die offenliegenden Bereiche mit dem Rostkonverter. Den Rahmen und die einzelnen Teile breitete ich auf einer großen, blauen Plane aus und bepinselte sie in sorgfältiger Kleinarbeit mit der extrem nach Sherry riechenden Flüssigkeit. Nach 48 Stunden Einwirkzeit wusch ich alles ab und wiederholte dann die Prozedur.

La biciclettas gesamte Rekonvaleszenz ging auf diese Art vor sich: Einzelne Teile schleifen, bepinseln, trocknen lassen, abwaschen, erneut bearbeiten. Auch mit dem Lack war es ähnlich. Ich hatte mich für Lack in Dosen entschieden und diesen in wiederholten, feinen Schichten mittels eines Aquarellpinsels aufgetragen, um allzu grobe Pinselspuren zu vermeiden. Lackieren, gut durchtrocknen lassen, fein mit 1000er-Nassschleifpapier anschleifen, trocknen lassen, eine neue Schicht Lack auftragen, trocknen lassen, schleifen...

Es zog sich über Wochen und Monate, während derer mir das Fahrrad extrem fehlte. Leihweise hatte ich das Klapprad des Gatten, das mir denn auch prompt den Gefallen tat, in voller Fahrt die Kette zu verlieren. Das Kettenfett an meinen verkrampft in die Höhe gehaltenen Händen entfernte Schwiegermutter fürsorglich mit Power-Reiniger, und ich radelte dann vorsichtig wieder heim. Das passierte (mit Ausnahme der Power-Reiniger-Episode) noch etliche Male, so dass ich dann irgendwann dazu überging, zu Fuß zu gehen oder mit dem Bus zu fahren (was mir bei schönem Wetter besonders widersinnig erschien). Ohne Rad ist doch alles nichts.

In den letzten Tagen brachte ich dann den vorletzten Schliff an, polierte einzelne Chromteile und die Bleche, setzte dem vorderen seine charmante Chromnase wieder auf und bastelte gestern unter geduldiger, engagierter Mithilfe des Gatten (oder eigentlich sollte man eher sagen, er bastelte, ich half) das Fahrrad weitestgehend wieder zusammen. Die korrekte Anordnung der Einzelteile des Dynamo ist noch zu überprüfen - das darf ein Fachhändler machen. Mit der lustigen Gestängebremse verhält es sich ähnlich, auch wenn ich denke, da kriege ich das Feintuning alleine hin.

Jetzt steht sie da, meine bicicletta, ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, und ein paar Narben hat sie behalten, aber es geht ihr soweit gut. Vor allem sieht sie, den Umständen entsprechend, auch ziemlich gut aus. Einem Profilackierer dürfte man das vermutlich nicht zeigen, denn da sind Unterschiede zwischen schwarz (alt) und schwarz (neu), doch hier und da Pinselspuren, eine noch erkennbare Klebebandkante, ein paar einlackierte Stäubchen und Körnchen, leider abgeriebene Decals und andere kleinere Schönheitsfehler, aber was solls.

Als Laie mit beschränkten Mitteln habe ich das doch ordentlich hingekriegt.

Vor allem aber können wir jetzt wieder gemeinsam unterwegs sein, das Fahrrad und ich. Das wird uns beiden gut tun - endlich habe ich la bicicletta wieder.

Wie gesagt, ohne Rad ist das nichts.

Ich hatte Berührungsängste, was ihre Restaurierung betraf, weil ich das noch nie gemacht habe und weit entfernt davon bin, ein Rostbehandlungs- und Lackierprofi zu sein. Ich habe weder Sandstrahler noch Lackierzelt, aber höchstwahrscheinlich einen viel zu hohen Anspruch an mich selbst, was solche Arbeiten betrifft. All die Vorüberlegungen sind ohnehin für die Tonne, denn sobald man davor steht und tatsächlich machen will, ergeben sich praktische Erfordernisse, auf die man sich theoretisch nicht vorbereiten kann.

Ich nahm also irgendwann das Rad auseinander. Nicht vollständig, aber so weit, dass ich an die wichtigen Teile herankommen konnte, die besonderer Aufmerksamkeit bedurften. Der traurige Zustand des vorderen Schutzbleches war mir ja kein Geheimnis, das konnte ich sehen. Aber ich erschrak schon sehr, als ich am Hinterrad den Moleskin-Rockschutz abmontierte und feststellen musste, dass das hintere Schutzblech ebenfalls ziemlich gelitten hatte, insbesondere an den Stellen, wo der Rockschutz auflag und deshalb öfter mal das Wasser stand und nahe des Tretlagers, wo sich wohl die meiste Feuchtigkeit, der meiste Dreck des dreißigjährigen Fahrradlebens gesammelt hatten.

Mit Ausnahme des Hinterrades montierte ich also alle Teile ab, das Vorderrad, die Schutzbleche samt ihrer Haltestangen, den Gepäckträger. Derart entkleidet stand der Rahmen des Fahrrades dann lange Zeit im Schuppen, während ich mich den Einzelteilen widmete. Sah verdammt traurig aus. So nackt irgendwie.

Ich hatte mir einen Fundus an Nassschleifpapier zugelegt, außerdem Metallschutzlacke in schwarz und weiß und Rostkonverter.

Ich begann also mit dem Schleifen der rostigen Partien, was sich als durchaus mühseliges Unterfangen herausstellte. Außerdem kam ich mir so grob vor. Ich wollte ja schließlich vom Originallack erhalten, was zu erhalten war.

Als der Rost und lose Partikel an allen Teilen so gut es ging heruntergeschliffen waren, behandelte ich die offenliegenden Bereiche mit dem Rostkonverter. Den Rahmen und die einzelnen Teile breitete ich auf einer großen, blauen Plane aus und bepinselte sie in sorgfältiger Kleinarbeit mit der extrem nach Sherry riechenden Flüssigkeit. Nach 48 Stunden Einwirkzeit wusch ich alles ab und wiederholte dann die Prozedur.

La biciclettas gesamte Rekonvaleszenz ging auf diese Art vor sich: Einzelne Teile schleifen, bepinseln, trocknen lassen, abwaschen, erneut bearbeiten. Auch mit dem Lack war es ähnlich. Ich hatte mich für Lack in Dosen entschieden und diesen in wiederholten, feinen Schichten mittels eines Aquarellpinsels aufgetragen, um allzu grobe Pinselspuren zu vermeiden. Lackieren, gut durchtrocknen lassen, fein mit 1000er-Nassschleifpapier anschleifen, trocknen lassen, eine neue Schicht Lack auftragen, trocknen lassen, schleifen...

Es zog sich über Wochen und Monate, während derer mir das Fahrrad extrem fehlte. Leihweise hatte ich das Klapprad des Gatten, das mir denn auch prompt den Gefallen tat, in voller Fahrt die Kette zu verlieren. Das Kettenfett an meinen verkrampft in die Höhe gehaltenen Händen entfernte Schwiegermutter fürsorglich mit Power-Reiniger, und ich radelte dann vorsichtig wieder heim. Das passierte (mit Ausnahme der Power-Reiniger-Episode) noch etliche Male, so dass ich dann irgendwann dazu überging, zu Fuß zu gehen oder mit dem Bus zu fahren (was mir bei schönem Wetter besonders widersinnig erschien). Ohne Rad ist doch alles nichts.

In den letzten Tagen brachte ich dann den vorletzten Schliff an, polierte einzelne Chromteile und die Bleche, setzte dem vorderen seine charmante Chromnase wieder auf und bastelte gestern unter geduldiger, engagierter Mithilfe des Gatten (oder eigentlich sollte man eher sagen, er bastelte, ich half) das Fahrrad weitestgehend wieder zusammen. Die korrekte Anordnung der Einzelteile des Dynamo ist noch zu überprüfen - das darf ein Fachhändler machen. Mit der lustigen Gestängebremse verhält es sich ähnlich, auch wenn ich denke, da kriege ich das Feintuning alleine hin.

Jetzt steht sie da, meine bicicletta, ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, und ein paar Narben hat sie behalten, aber es geht ihr soweit gut. Vor allem sieht sie, den Umständen entsprechend, auch ziemlich gut aus. Einem Profilackierer dürfte man das vermutlich nicht zeigen, denn da sind Unterschiede zwischen schwarz (alt) und schwarz (neu), doch hier und da Pinselspuren, eine noch erkennbare Klebebandkante, ein paar einlackierte Stäubchen und Körnchen, leider abgeriebene Decals und andere kleinere Schönheitsfehler, aber was solls.

Als Laie mit beschränkten Mitteln habe ich das doch ordentlich hingekriegt.

Vor allem aber können wir jetzt wieder gemeinsam unterwegs sein, das Fahrrad und ich. Das wird uns beiden gut tun - endlich habe ich la bicicletta wieder.

Wie gesagt, ohne Rad ist das nichts.

Montag, 14. Oktober 2013

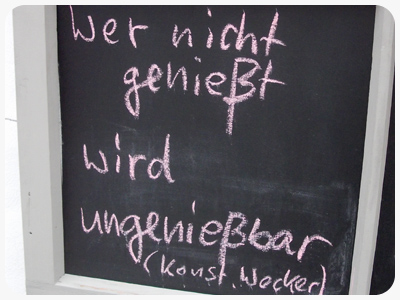

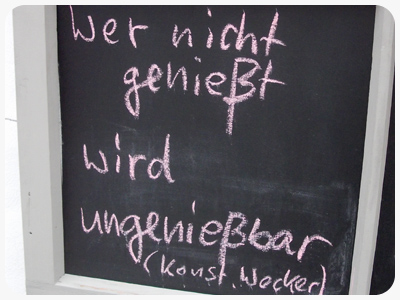

Wer nicht genießt... (Quedlinburg 3)

Am 14. Okt 2013 im Topic 'Seemannsgarn'

Einer der nachhaltigsten Eindrücke aus Quedlinburg war kulinarischer Art, weshalb ich dem Essen ein eigenes Kapitel widmen möchte.

Wenn man eine Pension mit Frühstück bezieht, ist man darauf angewiesen, alle anderen Mahlzeiten irgendwo auswärts einzunehmen. Gemessen an den Erfahrungen des letzten Jahres im Weserbergland rechnete ich auch dieses Mal mit dem üblichen Angebot von Schnitzel in allerhand Varianten (was bedeutet, unter allerhand verschiedenen Soßen) und pappigen, fertig belegten Brötchen aus der Bäckervitrine. Aber ach... Quedlinburg und Umgebung waren im Bezug auf Essen und Genuss eine Offenbarung.

Bereits am ersten Tag, als wir nach unserer nachmittäglichen Ankunft und dem Bezug unseres Zimmers zwecks Erkundung durch Quedlinburg schlenderten, wurde ich mit dem besten Käsekuchen konfrontiert, den man sich auf dieser Welt überhaupt nur denken kann.

Nachdem wir die alte Neustadt und die Altstadt in enger werdenden Kreisen erkundet hatten, näherten wir uns einer Crêperie. Von außen grüßte uns ein schnörkeliges, grünes Portal, ein paar Stühle auf dem Bürgersteig, drinnen einladende, warme Beleuchtung. Uns war nach einem Päuschen bei koffeinhaltigem Heißgetränk.

Im Inneren sah es aus wie in jemandes privatem Wohnzimmer. Eine bunte Mischung aus lauter verschiedenen Stühlen, absolut nicht zueinander passend gestaltete Wände, alte, sepiafarbene Fotoportraits, eine Flohmarktgarderobe, gestreifte Tapeten und über dem Eingang ein halbes Dutzend Uhren, die alle unterschiedliche Zeiten zeigten.

Dicke Bildbände lagen herum und im Durchbruch eines Fachwerks lag ein Harry-Potter-Band. Schräg auf der Ecke einer gestreift tapezierten Zwischenwand thronte ein Sombrero.

S. entschied sich für ein herzhaftes Crêpe mit Tomaten und Mozzarella, und ich nahm das besagte Stück Käsekuchen. Dessen Geschmack katapultierte mich bereits beim ersten Bissen in die Welt der Glückseligkeit. Der Kuchen war warm, fluffig, aromatisch, einfach hinreißend.

Das gestand ich dann hinterher auch dem Kellner, von dem ich vermute, dass er auch der Besitzer des Ladens war. Ich hatte das Gefühl, er sei so kurz davor, mir das Rezept zu verraten, aber er behielt es dann, vermutlich aus ökonomischen Gründen, doch für sich.

Derart kulinarisch beglückt hatten wir dann wieder Energie, weitere Winkel der Stadt zu erkunden. Eine am Geländer des Mühlgrabens lehnende Tafel verkündete das Speiseangebot des Adelshofes, das wir überflogen und für eine spätere Einkehr im Kopf behielten. Wir traten durch den Torbogen in den Innenhof des Adelshofes, wo ein Feuerkorb auf knubbeligem Kopfsteinpflaster stand und warmen Schein, Knistern und den Geruch von Holzrauch verbreitete.

Nach der ausgiebigen Bodetal-Wanderung am darauffolgenden Tag erinnerten wir uns dessen und aßen dort zu abend. Dieses Mal gab es für mich das obligatorische Schnitzel mit feinen Fritten und Letscho (da musste ich nachfragen, ähnlich wie bei der Soljanka), während S. eine Ofenkartoffel mit Lachs vertilgte. Der Erlös des Restaurants im nett restaurierten Rittersaal fließt in den Denkmalschutz. Auch hier: Lecker, lecker. Alles war prima auf den Punkt zubereitet, das Letscho nicht mit der Instant-Soße zu vergleichen, unter der viele Gastwirte ihre Schnitzel ertränken, und wir beide räumten unsere Teller inklusive Salatgarnitur leer bis auf den letzten Krümel.

Der nächste Tag bescherte uns Dauerregen. Abends wollte mich S. anlässlich meines Geburtstages zum Essen einladen, und sie hatte dafür ein Steakhaus ins Auge gefasst, dessen Angebot mich aber nicht wirklich überzeugte. Die meisten Restaurants machten um 17 Uhr auf, und so hatten wir uns bis dahin Zeit und Hunger zu vertreiben. Das ging ganz gut, wir verbrachten eine ganze Weile drinnen im Schlossmuseum und der Stiftskirche.

Vorher hatte es uns ins Café Samocca verschlagen, wo es zahlreiche verschiedene Kaffeesorten gibt, die vor Ort von den Mitarbeitern selbst geröstet werden. Dort arbeiten Menschen mit Behinderung in der Bedienung, im Service, an der Kasse. Wir fühlten uns sofort wohl, bekamen heiße Schokolade (für mich mit Sahne) serviert und nach einer Weile bekam ich auch noch ein frisch gebackenes, warmes, mit Marzipan gefülltes Croissant. Draußen in der Gasse prasselte der Regen herunter, und wir hätten uns drinnen nicht wohler fühlen können.

Nach dem mehrstündigen Besuch auf dem Schloss meldete sich aber bereits wieder der Magen, und wir knobelten herum, wie sich das Problem am besten beseitigen lassen würde, ohne dass wir uns total die Bäuche vollschlagen und uns damit den Appetit für das Abendessen verderben würden. Wir entdeckten nah beim Schloss ein Pfannkuchenhaus, das draußen auf Tafeln mit allerhand Leckereien lockte, aber vorher machten wir noch einen Abstecher in einen Senfladen. Außer vielen, vielen verschiedenen Senfsorten von fruchtig bis herzhaft wurden hier auch noch diverse Bio-Produkte geboten, Gewürze, Harzer Wurst und allerhand mehr. Wir erstanden beide kleine Gläschen mit Senf als Mitbringsel und huschten dann durch den Regen in Richtung Pfannkuchenhaus.

Dort gab es statt Pfannkuchen für uns dann frisch gebackene Waffeln, für S. in warmer Vanillesoße schwimmend, für mich mit Zimtsahne und Pflaumenmus. Auch hier gab es wieder ein sich schlagartig einstellendes Wohlgefühl, noch verstärkt durch das grauslige Wetter draußen.

Was das Abendessen betraf, konnten wir uns bezüglich des Restaurants zunächst nicht wirklich einigen. Letztlich landeten wir dann beim "Benedikt" an der Marktkirche, das, nachdem es gerade die Türen für das abendliche Geschäft geöffnet hatte, auch schon wieder beinahe ausgebucht war. Wir hatten aber Glück und bekamen noch einen Tisch im Erdgeschoss.

Erst, nachdem ich meine Wahl getroffen hatte, fiel mir auf, dass ich das teuerste Gericht auf der Karte genommen hatte, was mir unsäglich peinlich war, weil S. ja diejenige war, die bezahlte. Ich bat sie um Entschuldigung, aber von einer anteiligen Kostenübernahme wollte sie natürlich nichts hören. So landeten auf unserer beider Teller an diesem Abend Steinpilze - auf ihrem kombiniert mit Pasta, auf meinem mit irischen Rindersteaks und gefüllten Gnocchi. Genuss pur, vor allem, weil ich finde, dass deftigere Sachen so wunderschön in den Herbst passen. 200 Gramm Steak sind nicht eben wenig, und so rollte ich mehr zur Pension zurück, als dass ich lief.

Letzte kulinarische Station war schließlich Halberstadt, wo wir strandeten, weil S. nicht gern nach Bad Sachsa zurückfahren wollte, nachdem sie mich dort zu Beginn unserer gemeinsamen Zeit abgeholt und festgestellt hatte, dass ihr das Autofahren im Gebirge ob der vielen Kurven erhebliche Übelkeit bescherte. Von Quedlinburg nach Halberstadt hingegen fährt es sich auf weitestgehend geraden, ebenen Straßen, und so reiste ich zurück nach hause nördlich des Harzes und nicht südlich, wie ich gekommen war.

In Halberstadt hatten wir uns zunächst den Dom angeschaut und dann Hunger bekommen. In einem direkt in der Nähe des Doms befindlichen, sehr netten Restaurant fanden wir einen Platz und ein tolles Speisenangebot vor. Dieses Mal gab es Gemüsesuppe für S. und Bio-Rührei mit Schinken vom Harzer Höhenvieh und Pfifferlingen für mich, und wieder war's ein Hochgenuss. Das Kuchenbuffet direkt am Eingang ignorierten wir dieses Mal geflissentlich, auch wenn das wirklich alles andere als einfach war.

So, und wer jetzt noch keinen Appetit und keine Lust auf Genuss verspürt, der tickt irgendwie nicht richtig. Man sollte meinen, dass wir für diese Art der Verköstigung ein halbes Vermögen ausgegeben haben, aber das war nicht der Fall (wenn man von dem Preis des irischen Rindes mal absieht, welcher aber auf jeden Fall gerechtfertigt war).

Um mein Gewicht habe ich mir bei all dem übrigens nicht die geringsten Sorgen gemacht, während S. schon grundsätzlich auf Sahne verzichtete, gleich ob zum Kakao oder zu Waffeln - ob sie das aus diätetischen Gesichtspunkten heraus tat, weiß ich nicht. Aber als ich dann heute dies hier las, wurde mir wieder mal klar, was für ein großes Geschenk es ist, wenn man wirklich genießen kann. Ohne Kalorienrechnerei, ohne Angst und schlechtes Gewissen. Gern auch 200 Gramm Rindersteak.

Und so bleibt als Schlusswort nur dieses:

Wenn man eine Pension mit Frühstück bezieht, ist man darauf angewiesen, alle anderen Mahlzeiten irgendwo auswärts einzunehmen. Gemessen an den Erfahrungen des letzten Jahres im Weserbergland rechnete ich auch dieses Mal mit dem üblichen Angebot von Schnitzel in allerhand Varianten (was bedeutet, unter allerhand verschiedenen Soßen) und pappigen, fertig belegten Brötchen aus der Bäckervitrine. Aber ach... Quedlinburg und Umgebung waren im Bezug auf Essen und Genuss eine Offenbarung.

Bereits am ersten Tag, als wir nach unserer nachmittäglichen Ankunft und dem Bezug unseres Zimmers zwecks Erkundung durch Quedlinburg schlenderten, wurde ich mit dem besten Käsekuchen konfrontiert, den man sich auf dieser Welt überhaupt nur denken kann.

Nachdem wir die alte Neustadt und die Altstadt in enger werdenden Kreisen erkundet hatten, näherten wir uns einer Crêperie. Von außen grüßte uns ein schnörkeliges, grünes Portal, ein paar Stühle auf dem Bürgersteig, drinnen einladende, warme Beleuchtung. Uns war nach einem Päuschen bei koffeinhaltigem Heißgetränk.

Im Inneren sah es aus wie in jemandes privatem Wohnzimmer. Eine bunte Mischung aus lauter verschiedenen Stühlen, absolut nicht zueinander passend gestaltete Wände, alte, sepiafarbene Fotoportraits, eine Flohmarktgarderobe, gestreifte Tapeten und über dem Eingang ein halbes Dutzend Uhren, die alle unterschiedliche Zeiten zeigten.

Dicke Bildbände lagen herum und im Durchbruch eines Fachwerks lag ein Harry-Potter-Band. Schräg auf der Ecke einer gestreift tapezierten Zwischenwand thronte ein Sombrero.

S. entschied sich für ein herzhaftes Crêpe mit Tomaten und Mozzarella, und ich nahm das besagte Stück Käsekuchen. Dessen Geschmack katapultierte mich bereits beim ersten Bissen in die Welt der Glückseligkeit. Der Kuchen war warm, fluffig, aromatisch, einfach hinreißend.

Das gestand ich dann hinterher auch dem Kellner, von dem ich vermute, dass er auch der Besitzer des Ladens war. Ich hatte das Gefühl, er sei so kurz davor, mir das Rezept zu verraten, aber er behielt es dann, vermutlich aus ökonomischen Gründen, doch für sich.

Derart kulinarisch beglückt hatten wir dann wieder Energie, weitere Winkel der Stadt zu erkunden. Eine am Geländer des Mühlgrabens lehnende Tafel verkündete das Speiseangebot des Adelshofes, das wir überflogen und für eine spätere Einkehr im Kopf behielten. Wir traten durch den Torbogen in den Innenhof des Adelshofes, wo ein Feuerkorb auf knubbeligem Kopfsteinpflaster stand und warmen Schein, Knistern und den Geruch von Holzrauch verbreitete.

Nach der ausgiebigen Bodetal-Wanderung am darauffolgenden Tag erinnerten wir uns dessen und aßen dort zu abend. Dieses Mal gab es für mich das obligatorische Schnitzel mit feinen Fritten und Letscho (da musste ich nachfragen, ähnlich wie bei der Soljanka), während S. eine Ofenkartoffel mit Lachs vertilgte. Der Erlös des Restaurants im nett restaurierten Rittersaal fließt in den Denkmalschutz. Auch hier: Lecker, lecker. Alles war prima auf den Punkt zubereitet, das Letscho nicht mit der Instant-Soße zu vergleichen, unter der viele Gastwirte ihre Schnitzel ertränken, und wir beide räumten unsere Teller inklusive Salatgarnitur leer bis auf den letzten Krümel.

Der nächste Tag bescherte uns Dauerregen. Abends wollte mich S. anlässlich meines Geburtstages zum Essen einladen, und sie hatte dafür ein Steakhaus ins Auge gefasst, dessen Angebot mich aber nicht wirklich überzeugte. Die meisten Restaurants machten um 17 Uhr auf, und so hatten wir uns bis dahin Zeit und Hunger zu vertreiben. Das ging ganz gut, wir verbrachten eine ganze Weile drinnen im Schlossmuseum und der Stiftskirche.

Vorher hatte es uns ins Café Samocca verschlagen, wo es zahlreiche verschiedene Kaffeesorten gibt, die vor Ort von den Mitarbeitern selbst geröstet werden. Dort arbeiten Menschen mit Behinderung in der Bedienung, im Service, an der Kasse. Wir fühlten uns sofort wohl, bekamen heiße Schokolade (für mich mit Sahne) serviert und nach einer Weile bekam ich auch noch ein frisch gebackenes, warmes, mit Marzipan gefülltes Croissant. Draußen in der Gasse prasselte der Regen herunter, und wir hätten uns drinnen nicht wohler fühlen können.

Nach dem mehrstündigen Besuch auf dem Schloss meldete sich aber bereits wieder der Magen, und wir knobelten herum, wie sich das Problem am besten beseitigen lassen würde, ohne dass wir uns total die Bäuche vollschlagen und uns damit den Appetit für das Abendessen verderben würden. Wir entdeckten nah beim Schloss ein Pfannkuchenhaus, das draußen auf Tafeln mit allerhand Leckereien lockte, aber vorher machten wir noch einen Abstecher in einen Senfladen. Außer vielen, vielen verschiedenen Senfsorten von fruchtig bis herzhaft wurden hier auch noch diverse Bio-Produkte geboten, Gewürze, Harzer Wurst und allerhand mehr. Wir erstanden beide kleine Gläschen mit Senf als Mitbringsel und huschten dann durch den Regen in Richtung Pfannkuchenhaus.

Dort gab es statt Pfannkuchen für uns dann frisch gebackene Waffeln, für S. in warmer Vanillesoße schwimmend, für mich mit Zimtsahne und Pflaumenmus. Auch hier gab es wieder ein sich schlagartig einstellendes Wohlgefühl, noch verstärkt durch das grauslige Wetter draußen.

Was das Abendessen betraf, konnten wir uns bezüglich des Restaurants zunächst nicht wirklich einigen. Letztlich landeten wir dann beim "Benedikt" an der Marktkirche, das, nachdem es gerade die Türen für das abendliche Geschäft geöffnet hatte, auch schon wieder beinahe ausgebucht war. Wir hatten aber Glück und bekamen noch einen Tisch im Erdgeschoss.

Erst, nachdem ich meine Wahl getroffen hatte, fiel mir auf, dass ich das teuerste Gericht auf der Karte genommen hatte, was mir unsäglich peinlich war, weil S. ja diejenige war, die bezahlte. Ich bat sie um Entschuldigung, aber von einer anteiligen Kostenübernahme wollte sie natürlich nichts hören. So landeten auf unserer beider Teller an diesem Abend Steinpilze - auf ihrem kombiniert mit Pasta, auf meinem mit irischen Rindersteaks und gefüllten Gnocchi. Genuss pur, vor allem, weil ich finde, dass deftigere Sachen so wunderschön in den Herbst passen. 200 Gramm Steak sind nicht eben wenig, und so rollte ich mehr zur Pension zurück, als dass ich lief.

Letzte kulinarische Station war schließlich Halberstadt, wo wir strandeten, weil S. nicht gern nach Bad Sachsa zurückfahren wollte, nachdem sie mich dort zu Beginn unserer gemeinsamen Zeit abgeholt und festgestellt hatte, dass ihr das Autofahren im Gebirge ob der vielen Kurven erhebliche Übelkeit bescherte. Von Quedlinburg nach Halberstadt hingegen fährt es sich auf weitestgehend geraden, ebenen Straßen, und so reiste ich zurück nach hause nördlich des Harzes und nicht südlich, wie ich gekommen war.

In Halberstadt hatten wir uns zunächst den Dom angeschaut und dann Hunger bekommen. In einem direkt in der Nähe des Doms befindlichen, sehr netten Restaurant fanden wir einen Platz und ein tolles Speisenangebot vor. Dieses Mal gab es Gemüsesuppe für S. und Bio-Rührei mit Schinken vom Harzer Höhenvieh und Pfifferlingen für mich, und wieder war's ein Hochgenuss. Das Kuchenbuffet direkt am Eingang ignorierten wir dieses Mal geflissentlich, auch wenn das wirklich alles andere als einfach war.

So, und wer jetzt noch keinen Appetit und keine Lust auf Genuss verspürt, der tickt irgendwie nicht richtig. Man sollte meinen, dass wir für diese Art der Verköstigung ein halbes Vermögen ausgegeben haben, aber das war nicht der Fall (wenn man von dem Preis des irischen Rindes mal absieht, welcher aber auf jeden Fall gerechtfertigt war).

Um mein Gewicht habe ich mir bei all dem übrigens nicht die geringsten Sorgen gemacht, während S. schon grundsätzlich auf Sahne verzichtete, gleich ob zum Kakao oder zu Waffeln - ob sie das aus diätetischen Gesichtspunkten heraus tat, weiß ich nicht. Aber als ich dann heute dies hier las, wurde mir wieder mal klar, was für ein großes Geschenk es ist, wenn man wirklich genießen kann. Ohne Kalorienrechnerei, ohne Angst und schlechtes Gewissen. Gern auch 200 Gramm Rindersteak.

Und so bleibt als Schlusswort nur dieses:

Freitag, 11. Oktober 2013

Waldeslust (Quedlinburg 2)

Am 11. Okt 2013 im Topic 'Seemannsgarn'

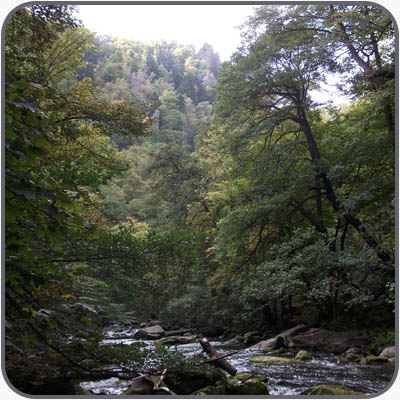

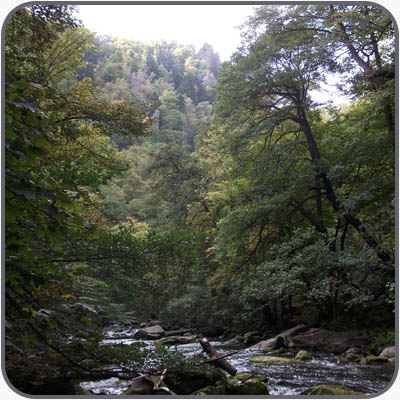

Dieser überaus graue, regnerische und triste Morgen ist eine perfekte Gelegenheit, um den schönsten unserer Quedlinburger Tage zu rekapitulieren. Während also draußen Wasser von oben kommt, ist es richtig wohltuend, bei einer Tasse Tee durch die Bilder zu blättern, die vor einer Woche im Bodetal entstanden sind. Die Erinnerung an die Milde, den Sonnenschein und sich verfärbende Bäume wärmt zusätzlich.

Wir hatten Glück mit dem Wetter. Weil für den Samstag Regen angesagt war, waren wir wild entschlossen, den Freitag für Freiluftaktivitäten voll und ganz auszunutzen. Wir parkten am Ortsrand von Thale, einem am Taleinschnitt der Bode gelegenen Örtchen. Dann liefen wir die letzten paar hundert Meter bis zum Waldrand und schwenkten auf den Brunhildenstieg ein, der uns direkt an unseren Startpunkt ins Bodetal führen sollte. Höhenangst war bei S. entgegen meiner Befürchtungen zum Glück kein Thema, denn der Wanderweg war breit genug, dass zwei Leute nebeneinander gehen konnten, und so fühlte sie sich sicherer.

Ziemlich bald konnten wir das kräftige Rauschen der Bode unter uns hören und oben zwischen den Baumwipfeln die bunten Gondeln der Kabinenseilbahn schweben sehen, die Thale mit dem Hexentanzplatz am Hang über uns verband. Es dauerte dann auch nicht mehr lang, bis wir den Serpentinen nach unten folgend an der Bode ankamen.

Hier herrschte ziemlich reger Betrieb, was wohl dem langen freien Wochenende rund um den Tag der Deutschen Einheit geschuldet war. Wir ließen eine große Gruppe grauhaariger Leute mit Trekkingstöcken und Jack-Wolfskin-Jacken an uns vorbeiziehen und machten uns dann linksseits der Bode auch auf den Weg.

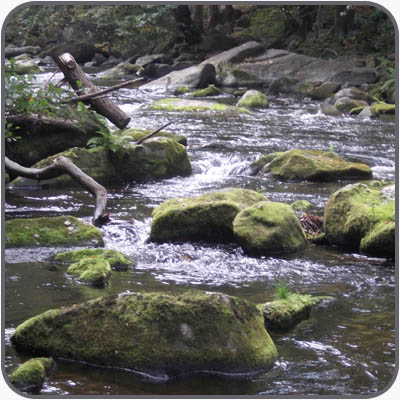

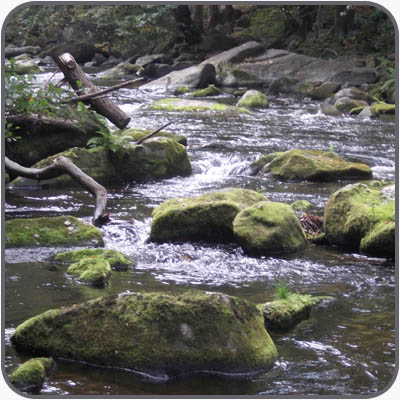

Auf der Gegenseite des schmalen Taleinschnitts schlenderten Spaziergänger unter dem Goethefelsen entlang, aber wesentlich faszinierender als im grauen Gestein angebrachte, von Berühmtheiten kündende Plaketten waren das Tal und die Bode selbst.

Links und rechts ging es schroff und steil bergauf, und in dieser Schlucht schäumte und sprudelte der Fluss über bemooste Findlinge - ein Anblick, der schon beinahe klischeehaft schön war.

Ich glaube allerdings, dass es S. erheblich leichter fiel als mir, die Touristen zu ignorieren. Man wäre ja so gern der einzige und vergisst darüber schnell, dass man auch nicht mehr und nicht weniger ist als selbst ein Tourist. Trotzdem - staunen, gucken und Waldluft atmen halfen mir auch über diesen Wermutstropfen hinweg.

An der Jungfernbrücke querten wir die Bode und ließen das Gasthaus Königsruhe schnell hinter uns. Danach dünnte sich der Wandererstrom deutlich aus, und es ging etwas entspannter zu. Hier und da waren die Auswirkungen von Erdrutschen deutlich zu sehen, ein Zuweg von oberhalb war gesperrt, und rotweiße Plastikbänder wiesen auf Gefahrenstellen hin.

Schwindelerregend war das alles dennoch nicht. Ich hatte deutlich mehr Anspruch erwartet und war im Nachhinein vor allem wegen S.s Höhenangst ziemlich erleichtert darüber, dass der Weg so gut befestigt und gepflegt war. Allenfalls hatten wir solide gebaute Brücken und Stege zu überqueren, die dicht an Felswänden entlang führten, weil die Schlucht selbst zu schmal gewesen wäre für die Anlage eines Weges.

Bald darauf führte uns die Teufelsbrücke wieder zurück an das linke Bodeufer, und es folgten einige recht steile Serpentinen. Hier staute sich der Wanderverkehr wieder, und uns kamen Menschen in Turnschuhen entgegen, die sich angesichts des großen Gefälles mit weichen Knien an der felsigen Bergseite entlangtasteten oder sich gegenseitig die Hände reichten. An uns vorbei turnten unterdessen zwei halbwüchsige Jungs in Chucks und kürzten den Weg zwischen den Serpentinenschleifen einfach ab. Die Menschenmenge kumulierte an einer Felsnase mit großartiger Aussicht über das gesamte Tal.

Angeleinte Hunde saßen hechelnd auf dem Wanderweg, Pausierende bissen in ihre Stullen und Fotografen mit Stativ fingen die Szenerie ein. Der Blick über die Landschaft war aber in der Tat auch wirklich toll.

In inzwischen beträchtlicher Tiefe wand sich die Bode zwischen den bunter werdenden Bäumen, und auf dem Felsmassiv gegenüber sah man winzige Menschen, die hinter einem schützenden Geländer offenbar ebenfalls den Ausblick genossen.

Ich hatte aber trotz des grandiosen Blicks den Wunsch, die Menschenansammlung bald hinter mir zu lassen, und nachdem wir um die Felsnase gebogen waren, wurde es wieder deutlich ruhiger. Absurd angesichts des Geländes erschienen mir allerdings die beiden entgegenkommenden Mountainbiker in Radkluft und mit Helm, die mühsam schnaufend ihre Räder über den felsigen Weg schoben. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass man irgendwo auf diesem Weg tatsächlich durchgehend und mit Spaß radfahren kann. (Mal davon abgesehen war es auch nicht erlaubt, aber im Pochen auf Verbote sind wir Deutschen ja spitze, während wir es mit der Einhaltung derselben bisweilen eher flexibel halten.)

Das Laufen wurde nun zunehmend entspannter. Der Weg näherte sich langsam wieder dem Ufer der Bode, die in Schleifen durch das Tal verlief.

Hier und da hatte man direkten Zugang zum Ufer, und Paare oder kleine Grüppchen hatten sich nette Sitzplätze am Wasser gesucht. Überhaupt ist uns positiv aufgefallen, dass wir viele junge Leute zu Gesicht bekommen haben. Das Wandern verliert offensichtlich sein biederes Image.

Der Weg mäanderte durch Mischwald in Richtung Treseburg, mal ging es ein bisschen bergauf, mal wieder etwas bergab, aber nie bis an den Rand der Anstrengung.

Die fahle Sonne leuchtete durch die Bäume, hin und wieder zeigten sich allerdings jetzt auch dichtere Wolken. Wir hofften inständig, nicht in den Regen zu kommen. Im Zweifel würden wir von Treseburg einen Bus zurück nach Thale nehmen. Als das Örtchen aber schließlich zwischen den Bäumen auftauchte, war es nach wie vor trocken. Unsere Laune war gut, auch wenn S. zunehmend ein bisschen maulfaul geworden war, weil müde. In Treseburg suchten wir uns zwecks Update der Energiereserven ein kleines Lokal, wo S. Kartoffelpuffer mit Apfelmus verspeiste und ich eine Soljanka (nachdem ich mir habe erklären lassen müssen, worum es sich dabei handelt). Dann beschlossen wir, es drauf ankommen zu lassen und auch den Rückweg zu Fuß anzutreten.

Also bogen wir südlich von Treseburg knapp hinter dem Örtchen wieder auf einen Wanderweg ab, der uns mit deutlichem Anstieg hinauf zum Weißen Hirschen führte, von wo sich eine schöne Aussicht bot.

Nach dieser anfänglichen Anstrengung war der Rest des Weges locker zu gehen. Wir kamen irgendwann auf eine breitere Forstpiste, wo wir entspannt nebeneinander laufen konnten.

Der fortschreitende Tag gönnte uns noch mal eine gute Portion Abendsonne, Regen stand offenbar nicht zu befürchten. Unsere einzigen Sorgen galten dem Einsetzen der Dunkelheit.

Der Rückweg nach Thale erwies sich aber als erheblich kürzer als der Hinweg, weil wir ja nicht den Flussschleifen folgen mussten, sondern in relativ geradem Weg durch den Wald gehen konnten.

Irgendwann erreichten wir die Rückseite des Tierparks, woraufhin sich ein angeregtes Gespräch um den Sinn von Zoos und um wieder in Deutschland vorkommende Wildtiere zwischen uns entspann, und ohne es wirklich richtig bemerkt zu haben, standen wir dann urplötzlich auf dem zum Hexentanzplatz gehörenden Parkplatz. Die Unmenge von Fressbuden dort hatte bereits geschlossen, die Souvenirhändler räumten die letzten Ständer mit Hexenfigürchen made in China weg und schlossen ihre Türen. Das Ausmaß des touristischen Rummels, der hier herrschen musste, ließ sich gut erahnen. Der Ausblick vom Hexentanzplatz ist dennoch schön, aber bei vollem Trubel würde ich mir das nicht freiwillig geben.

Die Kabinenbahn war so gerade noch in Betrieb, als wir bei der Bergstation ankamen, und so gönnten wir uns kurzerhand eine Gondelfahrt hinunter nach Thale, die uns noch einmal einen atemberaubend schönen Blick auf die schroffe Landschaft mit ihren herbstbunten Bäumen bot. Insgesamt waren wir an dem Tag rund 17 Kilometer unterwegs gewesen, die sich durch leichten Muskelkater, vor allem aber durch jene angenehme körperliche Erschöpfung bemerkbar machten, nach der man so wunderbar gut schläft. Was wir dann (nach einem guten Abendessen in der Quedlinburger Altstadt) auch taten.

Wir hatten Glück mit dem Wetter. Weil für den Samstag Regen angesagt war, waren wir wild entschlossen, den Freitag für Freiluftaktivitäten voll und ganz auszunutzen. Wir parkten am Ortsrand von Thale, einem am Taleinschnitt der Bode gelegenen Örtchen. Dann liefen wir die letzten paar hundert Meter bis zum Waldrand und schwenkten auf den Brunhildenstieg ein, der uns direkt an unseren Startpunkt ins Bodetal führen sollte. Höhenangst war bei S. entgegen meiner Befürchtungen zum Glück kein Thema, denn der Wanderweg war breit genug, dass zwei Leute nebeneinander gehen konnten, und so fühlte sie sich sicherer.

Ziemlich bald konnten wir das kräftige Rauschen der Bode unter uns hören und oben zwischen den Baumwipfeln die bunten Gondeln der Kabinenseilbahn schweben sehen, die Thale mit dem Hexentanzplatz am Hang über uns verband. Es dauerte dann auch nicht mehr lang, bis wir den Serpentinen nach unten folgend an der Bode ankamen.

Hier herrschte ziemlich reger Betrieb, was wohl dem langen freien Wochenende rund um den Tag der Deutschen Einheit geschuldet war. Wir ließen eine große Gruppe grauhaariger Leute mit Trekkingstöcken und Jack-Wolfskin-Jacken an uns vorbeiziehen und machten uns dann linksseits der Bode auch auf den Weg.

Auf der Gegenseite des schmalen Taleinschnitts schlenderten Spaziergänger unter dem Goethefelsen entlang, aber wesentlich faszinierender als im grauen Gestein angebrachte, von Berühmtheiten kündende Plaketten waren das Tal und die Bode selbst.

Links und rechts ging es schroff und steil bergauf, und in dieser Schlucht schäumte und sprudelte der Fluss über bemooste Findlinge - ein Anblick, der schon beinahe klischeehaft schön war.

Ich glaube allerdings, dass es S. erheblich leichter fiel als mir, die Touristen zu ignorieren. Man wäre ja so gern der einzige und vergisst darüber schnell, dass man auch nicht mehr und nicht weniger ist als selbst ein Tourist. Trotzdem - staunen, gucken und Waldluft atmen halfen mir auch über diesen Wermutstropfen hinweg.

An der Jungfernbrücke querten wir die Bode und ließen das Gasthaus Königsruhe schnell hinter uns. Danach dünnte sich der Wandererstrom deutlich aus, und es ging etwas entspannter zu. Hier und da waren die Auswirkungen von Erdrutschen deutlich zu sehen, ein Zuweg von oberhalb war gesperrt, und rotweiße Plastikbänder wiesen auf Gefahrenstellen hin.

Schwindelerregend war das alles dennoch nicht. Ich hatte deutlich mehr Anspruch erwartet und war im Nachhinein vor allem wegen S.s Höhenangst ziemlich erleichtert darüber, dass der Weg so gut befestigt und gepflegt war. Allenfalls hatten wir solide gebaute Brücken und Stege zu überqueren, die dicht an Felswänden entlang führten, weil die Schlucht selbst zu schmal gewesen wäre für die Anlage eines Weges.

Bald darauf führte uns die Teufelsbrücke wieder zurück an das linke Bodeufer, und es folgten einige recht steile Serpentinen. Hier staute sich der Wanderverkehr wieder, und uns kamen Menschen in Turnschuhen entgegen, die sich angesichts des großen Gefälles mit weichen Knien an der felsigen Bergseite entlangtasteten oder sich gegenseitig die Hände reichten. An uns vorbei turnten unterdessen zwei halbwüchsige Jungs in Chucks und kürzten den Weg zwischen den Serpentinenschleifen einfach ab. Die Menschenmenge kumulierte an einer Felsnase mit großartiger Aussicht über das gesamte Tal.

Angeleinte Hunde saßen hechelnd auf dem Wanderweg, Pausierende bissen in ihre Stullen und Fotografen mit Stativ fingen die Szenerie ein. Der Blick über die Landschaft war aber in der Tat auch wirklich toll.

In inzwischen beträchtlicher Tiefe wand sich die Bode zwischen den bunter werdenden Bäumen, und auf dem Felsmassiv gegenüber sah man winzige Menschen, die hinter einem schützenden Geländer offenbar ebenfalls den Ausblick genossen.

Ich hatte aber trotz des grandiosen Blicks den Wunsch, die Menschenansammlung bald hinter mir zu lassen, und nachdem wir um die Felsnase gebogen waren, wurde es wieder deutlich ruhiger. Absurd angesichts des Geländes erschienen mir allerdings die beiden entgegenkommenden Mountainbiker in Radkluft und mit Helm, die mühsam schnaufend ihre Räder über den felsigen Weg schoben. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass man irgendwo auf diesem Weg tatsächlich durchgehend und mit Spaß radfahren kann. (Mal davon abgesehen war es auch nicht erlaubt, aber im Pochen auf Verbote sind wir Deutschen ja spitze, während wir es mit der Einhaltung derselben bisweilen eher flexibel halten.)

Das Laufen wurde nun zunehmend entspannter. Der Weg näherte sich langsam wieder dem Ufer der Bode, die in Schleifen durch das Tal verlief.

Hier und da hatte man direkten Zugang zum Ufer, und Paare oder kleine Grüppchen hatten sich nette Sitzplätze am Wasser gesucht. Überhaupt ist uns positiv aufgefallen, dass wir viele junge Leute zu Gesicht bekommen haben. Das Wandern verliert offensichtlich sein biederes Image.

Der Weg mäanderte durch Mischwald in Richtung Treseburg, mal ging es ein bisschen bergauf, mal wieder etwas bergab, aber nie bis an den Rand der Anstrengung.

Die fahle Sonne leuchtete durch die Bäume, hin und wieder zeigten sich allerdings jetzt auch dichtere Wolken. Wir hofften inständig, nicht in den Regen zu kommen. Im Zweifel würden wir von Treseburg einen Bus zurück nach Thale nehmen. Als das Örtchen aber schließlich zwischen den Bäumen auftauchte, war es nach wie vor trocken. Unsere Laune war gut, auch wenn S. zunehmend ein bisschen maulfaul geworden war, weil müde. In Treseburg suchten wir uns zwecks Update der Energiereserven ein kleines Lokal, wo S. Kartoffelpuffer mit Apfelmus verspeiste und ich eine Soljanka (nachdem ich mir habe erklären lassen müssen, worum es sich dabei handelt). Dann beschlossen wir, es drauf ankommen zu lassen und auch den Rückweg zu Fuß anzutreten.

Also bogen wir südlich von Treseburg knapp hinter dem Örtchen wieder auf einen Wanderweg ab, der uns mit deutlichem Anstieg hinauf zum Weißen Hirschen führte, von wo sich eine schöne Aussicht bot.

Nach dieser anfänglichen Anstrengung war der Rest des Weges locker zu gehen. Wir kamen irgendwann auf eine breitere Forstpiste, wo wir entspannt nebeneinander laufen konnten.

Der fortschreitende Tag gönnte uns noch mal eine gute Portion Abendsonne, Regen stand offenbar nicht zu befürchten. Unsere einzigen Sorgen galten dem Einsetzen der Dunkelheit.

Der Rückweg nach Thale erwies sich aber als erheblich kürzer als der Hinweg, weil wir ja nicht den Flussschleifen folgen mussten, sondern in relativ geradem Weg durch den Wald gehen konnten.

Irgendwann erreichten wir die Rückseite des Tierparks, woraufhin sich ein angeregtes Gespräch um den Sinn von Zoos und um wieder in Deutschland vorkommende Wildtiere zwischen uns entspann, und ohne es wirklich richtig bemerkt zu haben, standen wir dann urplötzlich auf dem zum Hexentanzplatz gehörenden Parkplatz. Die Unmenge von Fressbuden dort hatte bereits geschlossen, die Souvenirhändler räumten die letzten Ständer mit Hexenfigürchen made in China weg und schlossen ihre Türen. Das Ausmaß des touristischen Rummels, der hier herrschen musste, ließ sich gut erahnen. Der Ausblick vom Hexentanzplatz ist dennoch schön, aber bei vollem Trubel würde ich mir das nicht freiwillig geben.

Die Kabinenbahn war so gerade noch in Betrieb, als wir bei der Bergstation ankamen, und so gönnten wir uns kurzerhand eine Gondelfahrt hinunter nach Thale, die uns noch einmal einen atemberaubend schönen Blick auf die schroffe Landschaft mit ihren herbstbunten Bäumen bot. Insgesamt waren wir an dem Tag rund 17 Kilometer unterwegs gewesen, die sich durch leichten Muskelkater, vor allem aber durch jene angenehme körperliche Erschöpfung bemerkbar machten, nach der man so wunderbar gut schläft. Was wir dann (nach einem guten Abendessen in der Quedlinburger Altstadt) auch taten.

Mittwoch, 11. September 2013

Alles Käse

Am 11. Sep 2013 im Topic 'Seemannsgarn'

Wenn sich das Sprachenlernen mit praktischen Anhaltspunkten verknüpft, lernt es sich meiner Erfahrung nach noch mal so gut, nachhaltig und verbunden mit angenehmen Erinnerungen.

Die Dozentin meines nun seit mehreren Wochen regelmäßig dienstagsabends stattfindenden Niederländisch-Kurses kam auf die Idee, die im Lehrbuch vorgeschlagene Käseverkostung in die Tat umzusetzen, und sie hat es gut gemacht. Vorbereitend war sie über die Grenze gefahren, um sieben verschiedene, garantiert niederländische Sorten Käse zu besorgen. Vorher hat sie uns natürlich alle gefragt, ob wir denn auch Käse mögen. Den Käse hat sie liebevoll in Würfelchen geschnitten und auf Tellern arrangiert. Anhand von Fähnchen mit Nummern sollten wir dann hinterher zuordnen, was unserer Ansicht nach welcher Käse gewesen war.

Abgesehen von dem amüsanten gemeinschaftlichen Erlebnis war die Käseverkostung auch ein absoluter kulinarischer Genuss. Unsere Dozentin reichte dazu zwei Sorten Brot und alkoholfreien Rosé-Sekt, was dem Ganzen noch eine charmante Note verlieh.

Ich gebe hier ja nun selten Koch- oder Essenserlebnisse zum Besten, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass ich keine besonders berühmte Köchin bin und auch wohl nie werde, auch wenn ich es gern wäre. Zumal das, was ich koche, meist zwar recht lecker schmeckt, aber nicht unbedingt auch so aussieht. Dazu kommt, dass mich Rezepte mit zu vielen Zutaten fürchterlich irritieren. Ich mag es eher simpel (auch wenn ich eine Schwäche habe für Asiatisches und insbesondere die Entdeckung der indischen Küche mit all ihren spannenden Gewürzen für mich eine Offenbarung war).

Aber ich schweife ab, zurück zum Käse.

Das Angebot bestand wie gesagt aus sieben verschiedenen Sorten. Jede für sich - vielleicht mit einer kleinen Ausnahme - war auf ihre Art köstlich. Ich gebe mir Mühe, sie treffend zu beschreiben.

Als erstes servierte uns unsere Dozentin den Käse mit der Nummer 4, der sich als Käse mit Kreuzkümmel (Komijnenkaas) herausstellte. Käse mit normalem Kümmel kennt man ja, den kannte auch ich. Aber die Variante mit Kreuzkümmel war mir unbekannt, und das Gewürz habe ich bisher eher erwähnter asiatischer Küche zugeordnet. Dass das auch so gut zusammen mit Käse geht, hätte ich nicht gedacht.

Sprachliche Witzeleien folgten auf dem Fuße, des Gleichklangs von komijn (Kreuzkümmel) und konijn (Kaninchen) wegen, was herzhafte Lacher nach sich zog. Der Käse war entgegen anderslautender Vermutungen natürlich absolut vegetarisch.

Das Geschmackserlebnis war ein besonderes, wenn auch wohl nichts für Menschen, die eher etwas mildere Varianten bevorzugen. Man schmeckte den Kreuzkümmel deutlich heraus, was definitiv nicht jedermanns Sache sein dürfte. Ich meinerseits war allerdings begeistert, weil ich es so oder so gern würzig und intensiv mag.

Es folgte der Käse mit der Nummer 2, den die Teilnehmer ziemlich schnell als den "Oude Kaas subliem" identifizieren konnten. Ich kann keinen alten Käse essen, ohne an eine Begebenheit aus Jugendtagen zu denken, über die ich inzwischen grinsen muss. Als unzivilisierter Teenager war ich mal relativ spontan zum Essen eingeladen, und der Gastgeber gestand mir während des Tischdeckens, er habe leider nur noch alten Gouda, woraufhin ich milde gestimmt erwiderte, das mache mir nichts aus. Dass nicht gemeint war, dass dieser Käse schon über Wochen und Wochen im Kühlschrank gelegen hatte, sondern dass die Bezeichnung für einen besonders reifen Käse stand, hatte ich damals nicht gewusst. Zuhause bei uns hatte es schließlich immer nur Butterkäse in Scheiben gegeben.

Der mit dem (meinem!) Alter zunehmenden Käsekenntnis war es geschuldet, dass ich mich am gestrigen Abend auf den "Oude Kaas subliem" besonders freute. Vom Anblick her erwartete ich ein Geschmackserlebnis ähnlich wie "Old Amsterdam" - würzig und kräftig, beinahe schon salzig. Aber der dargebotene Käse war in der Tat subliem - von erhabener Qualität - und wirkte noch sahniger mit einem charakteristischen Nachgeschmack. Eine Schwäche für alten Käse habe ich ohnehin, aber dieser hier gab sich irgendwie vielschichtiger als der übliche Supermarkt-Gouda. Ganz klar einer der Favoriten des Abends.

Wir setzten den Geschmackstest fort mit Friesischem Gewürznelken-Käse (Friese Nagelkaas belegen), dem die meisten Teilnehmer wahrscheinlich mit erheblicher Skepsis entgegenblickten. Da der Begriff "Nagelkaas" auch schon in unserer Vokabelliste in der gerade bewältigten Lektion 10 ("Lekker eten") aufgetaucht war, hatte ich mich schon gefragt, wie der wohl schmecken würde. Mittelalter Käse als Basis war schon mal nicht die schlechteste Voraussetzung. Die Gewürznelken erinnern ja von Geruch und Geschmack eher an Weihnachtsgebäck, die Kombi mit Käse war mir auch hier wieder neu. Mein Nachbar rechts biss in den Käsewürfel, verzog das Gesicht und meinte ziemlich lapidar, um den zu mögen müsse man schon einen niederländischen Pass besitzen. Die Sitznachbarin zur linken Seite aß nur die Hälfte und erklärte, das sei definitiv nicht ihr Fall.

Arrangiert man sich allerdings mit dem Umstand eines eher unerwarteten geschmacklichen und sensorischen Erlebnisses, dann stellt sich auch diese Kombination als ausgesprochen lecker heraus - zumindest habe ich das so wahrgenommen. Wenn man das Weihnachtsgebäck mal kurz aus dem Gedächtnis streicht, stellt man fest, dass sich auch die Gewürznelken mit dem Käse gut vertragen, der selbst allerdings keine zu kräftige Eigennote hatte. Gegen Ende der Probierrunde war vom Friese Nagelkaas noch eine Menge übrig, worüber ich mich ziemlich freute und noch einmal zugriff.

Der Käse mit der Nummer 7 war ein Allzeit-Klassiker. Junger Gouda (Jonge Goudse Kaas) ist ja sowas wie ein Standard-Produkt und nicht bloß im exklusiven Käseladen zu finden, sondern eingeschweißt in jedem Kühlregal. Ich mag ihn ab und an, weil er einfach sehr käsig ist und nehme ihn auch gern zum Überbacken. Aber sonst haut er mich nicht vom Hocker. Junger Gouda ist so etwas wie die Baumwollunterhose unter den Käsen: Bequem, unaufgeregt und was für jeden Tag, aber auch ein bisschen langweilig. Geschmacklich überfordert er nicht und hat dazu diese cremig-sahnige Note, die junger Käse nun einmal hat und die ich auch ab und zu ganz gern mag. In dieser Sache habe ich das Feld gern meiner Sitznachbarin in der Runde überlassen, die sich über die Erholung von den vielfältigen anderen Aromen ziemlich gefreut hat.

Vor der Verkostung hatte uns die Dozentin über den Unterschied zwischen Boerenkaas und anderem Käse aufgeklärt. Das ist Rohmilchkäse, der in hofeigenen Käsereien, nicht in der Fabrik produziert wird. In den Würfelchen steckte die Fahne mit der Nummer 1, es war ein Rohmilchkäse mit Knoblauch und Paprika (Boeren knoflook/paprika kaas). Ich finde es normalerweise nicht so berauschend, allerhand Dinge in den Käse zu kippen, um ihn irgendwie interessant zu machen, und deshalb erwartete ich nicht allzu viel. Im Supermarkt hatte ich auch schon oft vor der Auslage gestanden und mich dann doch wieder gegen den Kauf von irgendwelchen Sorten mit Pesto, Tomaten oder einfach nur intensiver Rotfärbung mittels Karotin oder Rote-Beete-Saft entschieden, weil mir das irgendwie unnatürlich vorkam. In dieser Hinsicht überraschte mich dieser Käse. Die Knoblauchnote war deutlich und kräftig, aber irgendwie trotzdem nicht penetrant, und die Paprika kam als dezentes Detail dazu, das irgendwie passte. Zudem war der Käse relativ jung, und das alles zusammen war - was soll ich zu hochtrabenden Begriffen greifen - echt lecker. Daumen hoch.

Für die nächste Kostprobe wurden wir alle angehalten, uns ein Stückchen Brot auf den Teller zu legen, denn der Käse mit der Nummer 6 war ein Streichkäse mit dem interessanten Titel "Heksenkaas" (Hexenkäse). Der Biss ins bestrichene Brot vermittelte mir eher den Eindruck von dieser dänischen Remoulade, die man beim Ikea auf die Hotdogs macht, verbunden mit einer Spur Lauch und recht süßlich. Die Nummer 6 war für mich also die besagte Ausnahme, nicht, weil es ein Streichkäse war, sondern, weil ich das Zeug eher als Dip empfunden habe, der mich noch dazu nicht besonders begeisterte. Der anschließende Blick auf die Zutatenliste vermittelte mir dann auch eher das Gefühl, hier handele es sich allenfalls um eine Käse-Zubereitung. Viele Konservierungsstoffe plus Hefeextrakt und wenig Rahmkäse. Nun ja, die Bemühung um Vielfalt in unserer Käseverkostungsrunde entschuldigt den Griff zu diesem Produkt. Die Schwärmereien der anderen waren für mich indes nicht nachvollziehbar.

Die Käseprobe endete mit Käse Nummer 3, auf den ich schon die ganze Zeit neugierig gewesen war: Boeren mosterdkaas (Rohmilchkäse mit Senf). Es hat in meinem Leben etwas gedauert, bis ich mich mit Senf anfreunden konnte, aber dann nachhaltig. Dieser Käse machte beim ersten Biss keinen so aufregenden Eindruck, und die enthaltenen Senfsaatkörnchen waren sensorisch leicht irritierend. Der Eindruck gab sich, als ich später noch ein zweites Mal nach dem Senfkäse-Teller griff. Vielleicht hatte ich einfach eine kurze Geschmackspause gebraucht, aber im Nachhinein beeindruckte mich der Käse dann doch. Der Senfgeschmack war nicht aufdringlich, aber charakteristisch, und das passte gut zu dem insgesamt auch eher jungen Käse, der eine cremige Note hatte.

Jetzt habe ich mich ausgetobt bei dem von bestem Wissen geleiteten Versuch, all die geschmacklichen Eindrücke zu schildern, die am gestrigen Abend auf mich eingestürmt sind. Ich habe eine große Schwäche für Käse, auch deshalb diese Zeilen. Vielleicht hat ja jemand Appetit bekommen.

Nächste Woche dann Vokabeltest.

Die Dozentin meines nun seit mehreren Wochen regelmäßig dienstagsabends stattfindenden Niederländisch-Kurses kam auf die Idee, die im Lehrbuch vorgeschlagene Käseverkostung in die Tat umzusetzen, und sie hat es gut gemacht. Vorbereitend war sie über die Grenze gefahren, um sieben verschiedene, garantiert niederländische Sorten Käse zu besorgen. Vorher hat sie uns natürlich alle gefragt, ob wir denn auch Käse mögen. Den Käse hat sie liebevoll in Würfelchen geschnitten und auf Tellern arrangiert. Anhand von Fähnchen mit Nummern sollten wir dann hinterher zuordnen, was unserer Ansicht nach welcher Käse gewesen war.

Abgesehen von dem amüsanten gemeinschaftlichen Erlebnis war die Käseverkostung auch ein absoluter kulinarischer Genuss. Unsere Dozentin reichte dazu zwei Sorten Brot und alkoholfreien Rosé-Sekt, was dem Ganzen noch eine charmante Note verlieh.

Ich gebe hier ja nun selten Koch- oder Essenserlebnisse zum Besten, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass ich keine besonders berühmte Köchin bin und auch wohl nie werde, auch wenn ich es gern wäre. Zumal das, was ich koche, meist zwar recht lecker schmeckt, aber nicht unbedingt auch so aussieht. Dazu kommt, dass mich Rezepte mit zu vielen Zutaten fürchterlich irritieren. Ich mag es eher simpel (auch wenn ich eine Schwäche habe für Asiatisches und insbesondere die Entdeckung der indischen Küche mit all ihren spannenden Gewürzen für mich eine Offenbarung war).

Aber ich schweife ab, zurück zum Käse.

Das Angebot bestand wie gesagt aus sieben verschiedenen Sorten. Jede für sich - vielleicht mit einer kleinen Ausnahme - war auf ihre Art köstlich. Ich gebe mir Mühe, sie treffend zu beschreiben.

Als erstes servierte uns unsere Dozentin den Käse mit der Nummer 4, der sich als Käse mit Kreuzkümmel (Komijnenkaas) herausstellte. Käse mit normalem Kümmel kennt man ja, den kannte auch ich. Aber die Variante mit Kreuzkümmel war mir unbekannt, und das Gewürz habe ich bisher eher erwähnter asiatischer Küche zugeordnet. Dass das auch so gut zusammen mit Käse geht, hätte ich nicht gedacht.

Sprachliche Witzeleien folgten auf dem Fuße, des Gleichklangs von komijn (Kreuzkümmel) und konijn (Kaninchen) wegen, was herzhafte Lacher nach sich zog. Der Käse war entgegen anderslautender Vermutungen natürlich absolut vegetarisch.