Montag, 22. April 2013

We've got a thing going on.

Am 22. Apr 2013 im Topic 'Seemannsgarn'

Die Nähmaschine kam zum ersten Mal nach langer Zeit ans Tageslicht, als ich gemeinsam mit meiner Mutter das Haus meiner Großeltern ausräumte, in dem wir jetzt wohnen.

Das heißt, Mrs Singer hat dieses Haus rund vierzig Jahre lang nicht verlassen, außer vielleicht zu Wartungsarbeiten. Ich fand sie eingelassen in ein passendes Schränkchen aus rötlichem Holz in der Küche vor dem Fenster. Ein sperriger, wuchtiger Gegenstand, der nur im Weg stand und über den, wie über so vieles andere damals, entschieden werden musste: Weiterverwenden, einlagern, verschenken, verkaufen, wegwerfen?

"Ich könnte sie doch noch gebrauchen", sagte ich zu meiner Mutter. "Ach, die ist kaputt", meinte sie mit felsenfester Überzeugung. Trotzdem blieb die Maschine im Haus, zusammen mit einigen schlichten, ziemlich zeitlosen Arcoroc-Schüsseln und einem Satz Sektgläser. Unter Aufbietung all unserer Kraft wuchteten der Gatte und ich das komplette Ensemble erst einmal auf den Dachboden. Dann irgendwann kriegte ich Hummeln im Hintern und holte sie wieder herunter. Auf den Schrank beschloss ich zu verzichten und stellte ihn zum Sperrmüll vor die Tür.

Es blieb dann bei einem zaghaften Versuch, die Nähmaschine unter Strom zu setzen.

Ich rechnete mit Rauchentwicklung, Gummigeruch und durchgebrannten Sicherungen, aber nichts dergleichen geschah. Mangels Fachkenntnis und weil sie doch eher raumgreifend ist, wanderte sie dann, vor Staub geschützt durch einen gelben Sack, in den Keller. Mit ihr die Berührungs- und Schwellenängste, aber nicht die Phantasien über Selbstgemachtes. So ganz aus dem Kopf ging sie mir einfach nicht.

Auf der alten, dunkelgrünen Anker meiner Mutter hatte ich mir als Mittzwanzigerin mal einen geraden, einfachen Rock aus hübschem, schwarzen Babycord mit Bändchenapplikation genäht, aber seitdem hatte ich den Fuß nie mehr auf dem Pedal. Praktisch war damals, dass meine Mutter neben mir saß und mir Ratschläge gab - beim Zuschnitt, beim Stecken, Heften, Nähen. So jemand fehlte mir jetzt, und Mrs Singer sieht außerdem auch noch vollkommen anders aus als die Anker.

Sämtliche aus der städtischen Bücherei entliehenen Grundlagenwerke über das Nähen brachten mich der Praxis auch kein Stück näher, weil die Anleitungen ohne analog dazu ausgeführtes Handwerk inhaltslos und theoretisch blieben. Eigentlich ganz einfach - das höre und lese ich allenthalben, sowohl von Schwiegermutter und Schwägerin als auch in diversen Blogs und Büchern. Hm.

Hilft ja nix. Um die magische Schwelle von grauer Theorie zu samtiger Praxis zu überschreiten, müsste ich es wohl einfach machen. Also fragte ich meine begabte Schwägerin, ob sie mir nicht mal die Grundfunktionen von Mrs Singer erläutern könne. Sie stimmte begeistert zu, und eine Woche später traf sie nachmittags bei mir ein. Wir tranken Tee, aßen Kekse und redeten über Pläne - was man alles mit den eigenen Händen herstellen, ins Leben rufen kann. Dann stöpselten wir die etwas schüchtern auf dem Küchentisch stehende Nähmaschine an den Strom, und tatsächlich begann sie auf sanften Pedaldruck hin, diverse Hebel fleißig auf und ab zu bewegen. Aber was war jetzt wofür gut? "Ich glaub'...", meinte Schwägerin und deutete auf die verschiedenen Haken und Ösen, "... und dann hier durch, und dann da durch... Aber wofür der Knopf da ist, das ist mir auch noch nicht klar!"

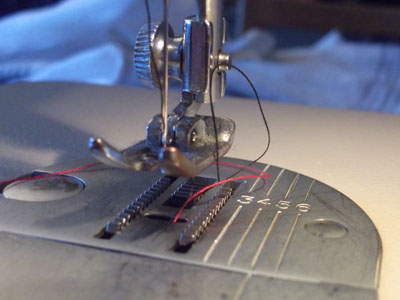

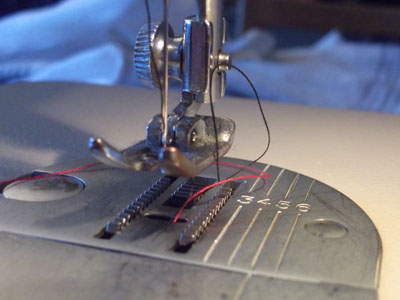

Später am Abend, als sie gegangen war, stellte ich die Nähmaschine auf den Esstisch und schloss sie noch einmal an. Obwohl korrekt mit Nadel, Faden und Unterfadenspule versehen, weigerte sie sich hin und wieder aus unerfindlichen Gründen standhaft, sich weiter zu bewegen. Eine Nadel brach sogar ab. Ich war frustriert, klaubte einen Schraubenzieher aus dem Kasten des Gatten und entfernte sämtliche Gehäuseabdeckungen, um nachzusehen, was da still stand. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich den Übeltäter mit Hilfe des Gatten schließlich dingfest machen konnte. Dem entscheidenden Zahnrad fehlten diverse Zähne, weshalb dann eben ab und an der Spulenkapselträger nicht weiter bewegt wurde. Daran beißt sich dann auch die härteste Nadel die Spitze ab, von Stofftransport gar nicht zu sprechen.

Ich machte das Ersatzteil tatsächlich für kleines Geld im Internet ausfindig, drei Tage später traf es ein, war schnell eingebaut und siehe da: Mrs Singer funktionierte. Beinahe.

Ein bisschen launisch war sie schon noch, musste neu synchronisiert werden, und der Halter für die Spulenkapsel verkantete sich immer wieder, was zu wildem Fadengefusel unter der Stichplatte führte und etwas Feinkalibrierung nötig machte. Aber dann...

Nähzubehörcheck:

Zuerst habe ich eine Pyjamahose eingekürzt, die ich mir vor längerer Zeit einmal in der Herrenabteilung eines Kleidergeschäfts gekauft habe in der optimistischen Annahme, dass was für Männerbeine lang genug ist, auch für die meinen ausreichen wird. Nichts da. Die Pyjamahose beulte an den Knien und war immer die entscheidenden acht Zentimeter zu kurz. Jetzt habe ich eine Schlafshorts und an den Beinen gleich das Säumen geübt, auch wenn man nicht sooo genau hinsehen sollte.

Die abgeschnittenen Beine dienten als Stoffressource und wurden zusammen mit einem hellblauen Stoffrest, Schrägband, Kordel, einem D-Ring und einem Knopf zur Deko zu meinem Debut-Stück verarbeitet. Jetzt habe ich auch ein Nadelkissen.

Und darüber hinaus die Erkenntnis, dass man nicht theoretisch nähen kann. Es kann also losgehen.

Me and Mrs Singer, we've got a thing going on.

Meine Musik des ersten Näh-Tages:

Björk - Vespertine

Das heißt, Mrs Singer hat dieses Haus rund vierzig Jahre lang nicht verlassen, außer vielleicht zu Wartungsarbeiten. Ich fand sie eingelassen in ein passendes Schränkchen aus rötlichem Holz in der Küche vor dem Fenster. Ein sperriger, wuchtiger Gegenstand, der nur im Weg stand und über den, wie über so vieles andere damals, entschieden werden musste: Weiterverwenden, einlagern, verschenken, verkaufen, wegwerfen?

"Ich könnte sie doch noch gebrauchen", sagte ich zu meiner Mutter. "Ach, die ist kaputt", meinte sie mit felsenfester Überzeugung. Trotzdem blieb die Maschine im Haus, zusammen mit einigen schlichten, ziemlich zeitlosen Arcoroc-Schüsseln und einem Satz Sektgläser. Unter Aufbietung all unserer Kraft wuchteten der Gatte und ich das komplette Ensemble erst einmal auf den Dachboden. Dann irgendwann kriegte ich Hummeln im Hintern und holte sie wieder herunter. Auf den Schrank beschloss ich zu verzichten und stellte ihn zum Sperrmüll vor die Tür.

Es blieb dann bei einem zaghaften Versuch, die Nähmaschine unter Strom zu setzen.

Ich rechnete mit Rauchentwicklung, Gummigeruch und durchgebrannten Sicherungen, aber nichts dergleichen geschah. Mangels Fachkenntnis und weil sie doch eher raumgreifend ist, wanderte sie dann, vor Staub geschützt durch einen gelben Sack, in den Keller. Mit ihr die Berührungs- und Schwellenängste, aber nicht die Phantasien über Selbstgemachtes. So ganz aus dem Kopf ging sie mir einfach nicht.

Auf der alten, dunkelgrünen Anker meiner Mutter hatte ich mir als Mittzwanzigerin mal einen geraden, einfachen Rock aus hübschem, schwarzen Babycord mit Bändchenapplikation genäht, aber seitdem hatte ich den Fuß nie mehr auf dem Pedal. Praktisch war damals, dass meine Mutter neben mir saß und mir Ratschläge gab - beim Zuschnitt, beim Stecken, Heften, Nähen. So jemand fehlte mir jetzt, und Mrs Singer sieht außerdem auch noch vollkommen anders aus als die Anker.

Sämtliche aus der städtischen Bücherei entliehenen Grundlagenwerke über das Nähen brachten mich der Praxis auch kein Stück näher, weil die Anleitungen ohne analog dazu ausgeführtes Handwerk inhaltslos und theoretisch blieben. Eigentlich ganz einfach - das höre und lese ich allenthalben, sowohl von Schwiegermutter und Schwägerin als auch in diversen Blogs und Büchern. Hm.

Hilft ja nix. Um die magische Schwelle von grauer Theorie zu samtiger Praxis zu überschreiten, müsste ich es wohl einfach machen. Also fragte ich meine begabte Schwägerin, ob sie mir nicht mal die Grundfunktionen von Mrs Singer erläutern könne. Sie stimmte begeistert zu, und eine Woche später traf sie nachmittags bei mir ein. Wir tranken Tee, aßen Kekse und redeten über Pläne - was man alles mit den eigenen Händen herstellen, ins Leben rufen kann. Dann stöpselten wir die etwas schüchtern auf dem Küchentisch stehende Nähmaschine an den Strom, und tatsächlich begann sie auf sanften Pedaldruck hin, diverse Hebel fleißig auf und ab zu bewegen. Aber was war jetzt wofür gut? "Ich glaub'...", meinte Schwägerin und deutete auf die verschiedenen Haken und Ösen, "... und dann hier durch, und dann da durch... Aber wofür der Knopf da ist, das ist mir auch noch nicht klar!"

Später am Abend, als sie gegangen war, stellte ich die Nähmaschine auf den Esstisch und schloss sie noch einmal an. Obwohl korrekt mit Nadel, Faden und Unterfadenspule versehen, weigerte sie sich hin und wieder aus unerfindlichen Gründen standhaft, sich weiter zu bewegen. Eine Nadel brach sogar ab. Ich war frustriert, klaubte einen Schraubenzieher aus dem Kasten des Gatten und entfernte sämtliche Gehäuseabdeckungen, um nachzusehen, was da still stand. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich den Übeltäter mit Hilfe des Gatten schließlich dingfest machen konnte. Dem entscheidenden Zahnrad fehlten diverse Zähne, weshalb dann eben ab und an der Spulenkapselträger nicht weiter bewegt wurde. Daran beißt sich dann auch die härteste Nadel die Spitze ab, von Stofftransport gar nicht zu sprechen.

Ich machte das Ersatzteil tatsächlich für kleines Geld im Internet ausfindig, drei Tage später traf es ein, war schnell eingebaut und siehe da: Mrs Singer funktionierte. Beinahe.

Ein bisschen launisch war sie schon noch, musste neu synchronisiert werden, und der Halter für die Spulenkapsel verkantete sich immer wieder, was zu wildem Fadengefusel unter der Stichplatte führte und etwas Feinkalibrierung nötig machte. Aber dann...

Nähzubehörcheck:

- scharfe Stoffschere - vorhanden

- kleine Schere - vorhanden

- ausreichend Unterfadenspulen - vorhanden

- Maschinennadeln in verschiedenen Stärken - vorhanden

- Stoffreste zum Üben - vorhanden

- Garn in diversen Farben - vorhanden

- Stecknadeln mit Glaskopf - vorhanden

- Heftgarn - vorhanden

- Handnähnadeln - vorhanden

- Literatur, auf die im Notfall zurückgegriffen werden kann - vorhanden

- Ideen - vorhanden

- Schnittmuster - vorhanden

- diverses Zubehör und viele, viele Knöpfe - vorhanden

- Nadelkissen -

Zuerst habe ich eine Pyjamahose eingekürzt, die ich mir vor längerer Zeit einmal in der Herrenabteilung eines Kleidergeschäfts gekauft habe in der optimistischen Annahme, dass was für Männerbeine lang genug ist, auch für die meinen ausreichen wird. Nichts da. Die Pyjamahose beulte an den Knien und war immer die entscheidenden acht Zentimeter zu kurz. Jetzt habe ich eine Schlafshorts und an den Beinen gleich das Säumen geübt, auch wenn man nicht sooo genau hinsehen sollte.

Die abgeschnittenen Beine dienten als Stoffressource und wurden zusammen mit einem hellblauen Stoffrest, Schrägband, Kordel, einem D-Ring und einem Knopf zur Deko zu meinem Debut-Stück verarbeitet. Jetzt habe ich auch ein Nadelkissen.

Und darüber hinaus die Erkenntnis, dass man nicht theoretisch nähen kann. Es kann also losgehen.

Me and Mrs Singer, we've got a thing going on.

Meine Musik des ersten Näh-Tages:

Björk - Vespertine

Dienstag, 26. Februar 2013

Weserbergland (9): Letzte Schritte

Am 26. Feb 2013 im Topic 'Seemannsgarn'

Im Frühstücksraum unserer Pension starrten S. und ich leicht betrübt auf das weiße Tischtuch. Uns wurde an diesem Morgen deutlich, dass sich unsere Tour dem Ende näherte. Alle bisherigen Tage hatten wir mit der Ankunft an einem Ort beendet, von dem wir am nächsten Tag wieder aufgebrochen waren. Hinter jeder bisherigen Kurve wartete Neues auf uns. Heute also würde das zum letzten Mal der Fall sein, und dann würden wir in getrennte Züge steigen, und der nächste Tag würde dann keine neuen Wege bringen.

Im Frühstücksraum unserer Pension starrten S. und ich leicht betrübt auf das weiße Tischtuch. Uns wurde an diesem Morgen deutlich, dass sich unsere Tour dem Ende näherte. Alle bisherigen Tage hatten wir mit der Ankunft an einem Ort beendet, von dem wir am nächsten Tag wieder aufgebrochen waren. Hinter jeder bisherigen Kurve wartete Neues auf uns. Heute also würde das zum letzten Mal der Fall sein, und dann würden wir in getrennte Züge steigen, und der nächste Tag würde dann keine neuen Wege bringen."Ach, aber gleich gehen wir erst mal wieder!" Mit diesem Satz beendeten wir das Grübeln, räumten und bezahlten unser Zimmer und fragten an der Rezeption nach den Zugverbindungen von Emmerthal. Der Plan war, dort den Zug in Richtung Hannover zu nehmen, von wo wir dann in unterschiedliche Richtungen weiterfahren würden.

Wir verließen das Örtchen Latferde und gingen auf demselben Weg wie am Abend zuvor hinunter zur Weser.

Dort verlief der Weserradweg, dem wir bis Emmerthal folgen wollten. Die beiden Kühltürme des Kraftwerks hoben sich gegen den blauen Morgenhimmel ab und stießen dünne Wolken in die Luft. Wir kehrten ihnen den Rücken. Die Sonne kam heraus, und unsere Laune besserte sich mit dem gemeinsamen Laufen wieder. Wir hatten ja noch etwas Zeit.

Landschaftlich wäre es sicher auf der anderen Weserseite schöner gewesen, aber diesen Haken wollten wir nicht schlagen. Wegen der unausgereiften Wegführung hatten wir es hier völlig aufgegeben, dem Weserberglandweg zu folgen. Der Zeitbedarf war einfach zu schlecht kalkulierbar. Der Weserradweg verfügte immerhin über Wegweiser, anhand derer wir den Überblick über die Entfernungen behalten konnten.

Nach einer Weile tauchten bereits die Dächer von Emmerthal auf. Wir setzten uns auf eine Bank am Wegrand und ließen ein Ausflugsschiff an uns vorbeiziehen, tranken einen Schluck, kramten in den Taschen nach Traubenzucker und schauten ans gegenüberliegende Ufer, wo sich eine Schafherde am Fluss drängte.

Der Radverkehr an der Weser nahm allmählich zu, aber wir waren die einzigen, die den Weg zu Fuß machten - bis um die Wegbiegung herum jemand etwa in unserem Alter auftauchte, mit Hut auf dem Kopf und einem ziemlich großen Trekkingrucksack auf dem Rücken. "Der pilgert bestimmt!" sagte ich zu S.

Wir kamen ins Gespräch. Ja, er sei auf dem Pilgerweg Loccum-Volkenroda unterwegs, und er wolle von Emmerthal mit dem Zug fahren. Also gingen wir ein Stück zusammen, plauderten über die Klöster, die wir gesehen hatten und über die Route und standen schließlich schneller an der Weserbrücke nach Emmerthal, als wir gedacht hatten.

Wir verabschiedeten uns, denn wir hatten viel mehr Zeit übrig, als wir eigentlich angenommen hatten und entschieden uns schließlich, noch bis nach Hameln weiterzugehen und erst dort den Zug zu besteigen. Unser Pilger winkte noch einmal zurück, und wir gingen unter der Brücke hindurch weiter. Die Entscheidung, weiterhin zu Fuß zu gehen, war allerdings nicht nur aus der Zeitplanung heraus geboren. Wir hatten einen Punkt erreicht, an dem wir einfach nur weiter und weiter gehen konnten. Kein Gedanke mehr an Mitnahme per Auto, Linienbus oder gar Taxi.

Wir hatten uns einfach an das Laufen gewöhnt. Das bedeutete nicht, dass es etwa weniger weh tat oder weniger anstrengend war, schon gar nicht auf dem teils gepflasterten, teils asphaltierten Weserradweg. Es bedeutete, dass wir diese Art der Fortbewegung als uns eigen und passend empfanden.

Der Weg an sich forderte uns nicht viel ab und wurde bisweilen fast ein wenig öde. Wir redeten wieder die meiste Zeit. Einige Kilometer vor Hameln stießen wir auf ein Lokal mit Terrasse und Blick auf den Fluss und entschieden uns spontan für eine Mahlzeit. Es gab Pfannkuchen mit Äpfeln, die wir sehr genossen. Auf der Terrasse fröstelte ich allerdings doch ein bisschen. Der Himmel zog langsam zu, und ohne Sonne und Bewegung wurde es schnell ziemlich frisch.

Schließlich erreichten wir den Stadtrand von Hameln.

Wir liefen durch eine Kleingartenkolonie, überquerten auf einer bogenförmigen Brücke die Bahngleise eines Industriegebiets und folgten dann dem befestigten Ufer der Weser vorbei an der stillgelegten Eisenbahnbrücke in das Zentrum der Stadt.

Nun ist Hameln weit davon entfernt, eine Großstadt zu sein, und dennoch erschlug mich sein städtischer Charakter regelrecht - der Autoverkehr, die Menschen auf den Straßen. Der letzte größere Ort, in dem wir gewesen waren - Bodenwerder - hatte nur ein Zehntel so viele Einwohner gehabt und sich erheblich beschaulicher gegeben. Hier aber waren jetzt die Geräusche und Gerüche auf einmal viel präsenter, als man sie im Alltag erfährt. Genau so war es mir auch schon mal nach einer mehrtägigen Radtour mit dem Gatten ergangen. Es stellt sich wohl einfach eine gewisse Zivilisationsscheu ein.

Hameln selbst sei aber an dieser Stelle kein Unrecht angetan.

Die Stadt beeindruckte uns mit wunderhübschen Häuserfassaden der Weserrenaissance und mit Fachwerkbauten, über deren Details man eine eigene, größere Fotoserie hätte machen können.

Wir schlenderten durch die Gassen, machten Bilder und sahen uns die Schaufenster der kleinen Lädchen an.

Die Marktkirche St. Nicolai war offen und wir gingen hinein. Sie wirkte auf mich aber mit ihrem Interieur aus den Fünfzigern eher düster und kühl, und wir hielten uns nicht sonderlich lang auf. Bis unser Zug fahren würde, hatten wir allerdings noch etwas Zeit. Wir setzten uns also in ein Eiscafé und belohnten uns zum Abschluss unserer Wandertour mit Süß-Kaltem.

Stumm waren wir und ein bisschen müde. Vielleicht ist das so am Ende einer Reise. Man beginnt ein inneres Bilanzieren und zugleich wünscht man, das Unterwegs-Sein würde nicht enden. Es fehlt plötzlich die Vorfreude vergangener Tage, aber süße Erinnerung hat sich noch nicht eingestellt.

Auf dem Bahnsteig im Hamelner Bahnhof saßen wir also ziemlich maulfaul nebeneinander auf einer Wartebank, während der Himmel zunehmend dunkler wurde, ein kräftiger Wind die Baumkronen durchkämmte und einige Regentropfen auf den Beton klatschten.

Der Zug kam und nahm uns mit, und wieder erschien es uns fast frevelhaft, so schnell und mühelos unterwegs zu sein. Die Landschaft rauschte an uns vorbei. Beide schauten wir im Vorbeifahren auf Rastplätze und Wegbiegungen. Es war sehr eigenartig, dass sie auf einmal nicht mehr dasselbe bedeuteten.

In Hannover fuhren unser beider Züge vom selben Gleis, mit etwa einer halben Stunde Zeitunterschied. Ich war diejenige, die später fuhr. Wir nahmen uns sehr fest in die Arme und wünschten uns gegenseitig eine gute Fahrt, "...und pass' auf dich auf!", und hatten Tränen in den Augenwinkeln. S. bestieg inmitten der Menschenströme den Wagon. Ich machte sie mit etwas Mühe hinter der verspiegelten Scheibe aus, lief neben ihrem schneller werdenden Zug her und winkte. Dann war ich allein.

Als ich dann in meinem Abteil saß, steckte ich mir Kopfhörer in die Ohren, legte meine Lieblingscassette ein und genoss das Davongetragenwerden, das auf melancholische Art zum Abschied passte. Ich fuhr heim, durch mehrere kräftige Gewitterschauer hindurch, und lange Tropfen liefen an der Außenseite der Scheibe hinunter. Im Sitz neben mir saß ein kleiner Junge, der ganz allein zu reisen schien und dabei sehr routiniert war. Mein Zug querte bei Porta Westfalica noch einmal die Weser, was ich zum Anlass nahm, S. einen lieben Gruß per SMS zu senden und ihr zu sagen, wie gut es mir mit ihr gefallen hatte.

Abends umarmte ich zuhause meinen Liebsten, und wir erzählten einander von unseren Reisen.

Ich habe in den darauf folgenden Tagen und Wochen den offenen Himmel so sehr vermisst.

Sonntag, 10. Februar 2013

Weserbergland (8):

Münchhausen, Bismarck und Atomkraft.

Münchhausen, Bismarck und Atomkraft.

Am 10. Feb 2013 im Topic 'Seemannsgarn'

Als der Morgen kam, waren die Hosenbeine trocken. In den Schnürsenkeln meiner Wanderschuhe hingen noch Grassamen und in den Nähten hatte sich etwas Schlamm festgesetzt, aber auch sie waren wieder trocken. Wir hatten ausgezeichnet geschlafen und gefrühstückt, ehe wir uns wieder auf den Weg machten.

Als der Morgen kam, waren die Hosenbeine trocken. In den Schnürsenkeln meiner Wanderschuhe hingen noch Grassamen und in den Nähten hatte sich etwas Schlamm festgesetzt, aber auch sie waren wieder trocken. Wir hatten ausgezeichnet geschlafen und gefrühstückt, ehe wir uns wieder auf den Weg machten.In der hübschen Fachwerk-Innenstadt von Bodenwerder wurden gerade Buden, Bühnen und Bänke für das Stadtfest aufgebaut, hier und da standen Leute zusammen und lachten, eine Gruppe junger Männer trug ein Ruderboot durch die Straße. Wir versorgten uns mit Bargeld, Heftpflastern und Getränken und brachen auf.

Gerade als wir an der Kirche vorbei in Richtung Weserbrücke gingen, hielt uns ein älterer Mann an.

"Na, wohin sind die jungen Damen denn unterwegs?" Wir erzählten. "Waren Sie denn auch schon im Münchhausen-Museum?" Waren wir noch nicht. "Das müssen Sie aber unbedingt noch machen!" sagte er mit einem gewissen Nachdruck und angelte in seiner Hosentasche nach seinem Portemonnaie. Er zog zwei Freikarten hervor und drückte sie uns in die Hand. Ehrenamtlich sei er da tätig, und alle Mitarbeiter des Museums seien enorm engagiert - uns entginge wirklich etwas, wenn wir das versäumten. Eigentlich war uns beiden nach Aufbruch, weil es bereits nicht mehr allzu früh war und zusehends wärmer wurde. Aber dieses Angebot abzulehnen, wäre schlicht unfreundlich gewesen.

Also bedankten wir uns für die Karten und machten uns zum Museum auf. Auf dem Vorplatz war eine Art mittelalterlicher Markt errichtet, auf dem schon ein ziemlicher Publikumsverkehr herrschte. Im Museum war es kühl und ruhig. Wir parkten unser Gepäck in einem Winkel bei der Kasse und sahen uns um. Im unteren Stock gab es etwas Bodenwerdersche Ortsgeschichte. Schließlich tauchte eine größere Gruppe Leute auf, und die Dame hinter der Kasse ermunterte uns, uns der Führung und dem Vortrag ihres Kollegen anzuschließen. Auf diese Weise kamen wir in den Genuss eines gleichermaßen humor- wie liebevollen Blicks auf den wirklichen Baron von Münchhausen, der offenbar alles andere als ein Lügenerzähler, dennoch aber mit einem gewissen rhetorischen Talent gesegnet gewesen war. Und auch, wenn das dazu führte, dass wir rund anderthalb Stunden später die Stadt verließen als geplant, waren wir uns letztlich doch einig, dass es amüsant und kurzweilig gewesen war.

Wir verließen Bodenwerder über die Brücke ans östliche Weserufer und bogen dann auf einen Fußweg ab. Auf den Wiesen hier campierten Amateurfunker und Reservekameradschaften, und als wir anstiegen, um die Autobrücke zu unterqueren, die sich an dieser Stelle über die Weser spannt, kamen uns fröhlich johlende Männergrüppchen entgegen, die sich auf mehrsitzigen Mannschaftsfahrrädern mit Alkoholantrieb den Hang hinunterrollen ließen. Die Stimmung war offenbar gut.

Wir sahen zur rechten Seite hinauf, und nach einem Blick auf den Wegweiser sagte ich zu S.: "Hm, aber bis zu diesem Bismarckturm rauf werden die uns ja wohl nicht führen?" Der Wanderweg, dem wir laut Karte zu folgen hatten, war immerhin ausgeschildert, aber hatte es auf der Karte noch so ausgesehen, als schlängele er sich am Fuß des Hügels entlang, sagten die Hinweise vor Ort etwas anderes. Wir beschlossen, erst einmal den Schildern zu folgen.

Bergauf. Meinem Gepäck und meiner bereits erwähnten, an Anstiegen etwas zweifelhaften Kondition war es geschuldet, dass S. mir auf dem sich in Serpentinen windenden Weg immer ein gutes Stück voraus war. Oder auch ihrer Höhenangst, denn wie sie mir schließlich am Fuß des besagten Bismarckturms gestand, machte sie allein schon der Blick hinunter so dermaßen schwindlig, dass sie das so schnell wie möglich hatte hinter sich bringen wollen. Oben knabberten wir erst einmal einen Riegel. Ich kletterte noch auf den Turm, während S. wohlweislich unten sitzen blieb, und wieder mal war die Aussicht atemberaubend. Bodenwerder lag unten in der Weserschleife wie ein Modellstädtchen. Auf der Weser krochen Boote in Richtung der Anleger bei der Stadt, und im Süden war der Höhenzug zu sehen, über den wir tags zuvor gekommen waren.

Irgendwann hörten wir schließlich ein sich näherndes Auto, was uns hier oben reichlich befremdlich vorkam, und wir machten uns auf die Socken, auf der anderen Seite des Rückens wieder abzusteigen. Ein kurzes Stück lang war der Weg unangenehm geteerte Forststraße, bog dann aber schließlich ab und wurde zu einem breiten Weg am Waldrand und dann zu einem schmalen Fußweg. Wieder waren wir stellenweise unsicher, ob wir richtig waren, entdeckten dann aber doch immer wieder in regelmäßigen Abständen Wegbezeichnungen für den Weserberglandweg, die man mangels erkennbarer Wege zum Teil nicht einmal dort mitten im Wald vermutet hätte. Was folgte, war eine interessante Odyssee. Offenbar hatten die Wegeplaner sich gedacht, es sei für Wanderer besonders spannend, in exotischen Schleifen durch unwegsames Gelände zu marschieren. Zwar hatte uns der Mensch vom Fremdenverkehrsamt durchaus vorgewarnt, der Weg sei noch nicht ausgereift, aber mit sowas hatten wir dann doch eher nicht gerechnet. Die Wegführung unterschied sich als solche teilweise nur darin vom Dickicht, dass ein breiter Streifen mit einer Mähmaschine hineingefräst war. Kaninchenlöcher, Gräben, abgeschnittene Baumwurzeln und liegengelassenes Geäst machten das Fortkommen bisweilen sehr mühsam. Dementsprechend lief uns auch der Schweiß über den Rücken. Später überquerten wir eine Landstraße, dann führte der Weg quer über eine Hangwiese, die wohl zuvor als Kuhweide gedient hatte. Auch hier wieder Zweifel: Sind wir richtig? Aber wir waren richtig. Am Ende der Wiese verriet ein tunnelförmiges Loch im Bewuchs, dass es weiterging, und dann folgte wieder Beschilderung. Wir waren schon beinahe erleichtert, als wir auf einem Forstweg herauskamen.

Bereits im Vorfeld hatten wir beschlossen, der so unfertigen und unlogischen Wegführung des offiziellen Weserberglandweges nicht weiter zu folgen. Anstatt bei Daspe die Weser wieder zu überqueren, blieben wir auf der Ostseite und wollten einem anderen in der Karte verzeichneten Wanderweg bis nach Latferde folgen, wo unsere nächste Unterkunft lag. Also hielten wir uns erst einmal an der Nordostseite des Höhenzugs, von wo sich hübsche Ausblicke auf die Landschaft ergaben.

Sekunden, nachdem ich zu S. gesagt hatte, man könne doch jetzt vielleicht auch wieder einmal eine Bank gebrauchen, tauchte hinter der nächsten Wegbiegung eine solche auf. Genüsslich streckten wir die Beine von uns, knabberten Kakaokekse und Schüttelbrot, tranken etwas und ruhten aus. Am Horizont drehten sich die Windräder, während der Himmel langsam aber sicher wieder zuzog.

Wir folgten ein gutes Stück weit einem Feldweg, der uns schließlich an einer Landstraße wieder ausspuckte. Die Hügel wichen zurück und gaben den Blick frei auf Felder, Felder, Felder. Sie lagen beinahe ein wenig öde unter dem bleiern wirkenden Himmel. Rechterhand hätte jetzt eigentlich der Wanderweg abbiegen müssen, aber es war nirgends ersichtlich, ob und wo hier Wege begannen oder endeten. Wir trafen auf einen Radfahrer, der in Shorts und mit offenstehendem Hemd den Berg hinauf radelte, und fragte ihn nach dem Weg in Richtung Latferde. Der riet uns zu "geradeaus und dann bei der Bank rechts", was sich allenfalls als Anhaltspunkt herausstellen sollte. Wir folgten also dem Weg zwischen den Feldern hindurch. Nach geraumer Zeit trafen wir tatsächlich auf die besagte Bank und konnten auf der Karte verorten, wo wir uns befanden, beschlossen aber, zwischen den Feldern weiterzugehen, anstatt wieder den Hügel hinaufzusteigen. Die zunehmend dunkler werdende Wolkendecke machte uns nach unseren Erfahrungen vom Vortag leichte Sorgen.

Als Landmarke schoben sich bald die beiden Kühltürme des Kernkraftwerks Grohnde ins Blickfeld, die direkt gegenüber Latferde auf dem jenseitigen Weserufer standen und dicke weiße Wasserdampfschwaden ausstießen. Sie gaben uns einen Anhaltspunkt, und wir liefen der Nase nach.

Trotz des düsterer werdenden Himmels stand auf einer Hangwiese ein Grüppchen und ließ Modellflugzeuge fliegen, uns kamen Spaziergänger mit Hunden und ein jugendlicher Motorradfahrer entgegen. Auf den weitgehend ebenen Wegen ging es sich fast wie von selbst, und S. und ich vertieften uns in Gespräche über Gott und die Welt. Dann erreichten wir den winzigen Ort Frenke, eine hübsche Ansiedlung aus Fachwerk- und Backsteinhäusern.

Latferde war nicht mehr weit entfernt, und wir hörten trotz der dunklen Bewölkung kein Donnergrollen, so dass sich die Eile in Grenzen hielt.

Wir verließen Frenke am Straßenrand entlang in Richtung Grohnder Fähre. Die dort zwischen den Bäumen liegenden Fachwerkhäuser und Türmchen boten einen eigenartigen Kontrast zu den massigen Kühltürmen direkt daneben.

Wir ließen sie links liegen und folgten der schnurgeraden Straße, was ein unerfreuliches Unterfangen war. Die Autos, die mit beträchtlichem Tempo an uns vorbeirauschten, gaben uns einmal mehr das Gefühl, eigentlich nicht hier sein zu wollen und zu sollen. Als wir die ersten Häuser von Latferde erreichten, waren wir sehr erleichtert.

In Latferde empfing uns ein angenehmes Zweibettzimmer. Wir deponierten das Gepäck, tauschten die Wanderschuhe gegen Flipflops und machten uns auf den Weg zu dem einzigen Restaurant im Ort, das das übliche Ambiente mit Tresen im Schankraum, Eiche rustikal und künstlichen Blumen auf den Tischen bot. Die Speisekarte bestand weitgehend aus dem schon sattsam bekannten Angebot verschiedener Schnitzelvarianten und anderem Gutbürgerlichem. Das kalte Bier trug denn allerdings zu meiner Versöhnung bei.

Nach dem Abendessen war es draußen so angenehm und lau, dass ich mich schwer damit tat, schon wieder ins Zimmer zurückzukehren. S. ließ sich trotz Fußschmerz überreden, doch noch zum Weserufer hinabzugehen, von wo aus man eine hinreißende Aussicht auf das direkt gegenüberliegende Kernkraftwerksgelände hat. Trotz allem war es irgendwie idyllisch, denn an dieser Stelle befinden sich, abgesehen vom Kraftwerk, auch die Latferder Klippen. Das sieht nicht annähernd so spektakulär aus, wie es sich anhört, ist aber dennoch ein schönes Fleckchen. Hier verengt sich die Weser und wird recht strömungsstark, und die Ufer bestehen aus terrassigen Steinschichten. Wir standen eine ganze Weile am Ufer, hörten dem Murmeln und Gurgeln zu, ließen flache Steine auf dem Wasser springen und ich sammelte Treibholz, dass ich mit nach hause nehmen wollte.

Zurück auf dem Zimmer sperrten wir das Fenster auf und ließen die laue Luft herein, machten uns auf den Betten lang und redeten. Am nächsten Tag sollte uns die letzte Etappe bis nach Hameln bevorstehen, und schließlich würden wir wieder getrennter Wege gehen. Leichte Wehmut lag in der Luft. Aber erst einmal...

Dienstag, 30. Oktober 2012

Erkenntnisse einer Berlinreise

Am 30. Okt 2012 im Topic 'Seemannsgarn'

Erstens:

Die Großstadt ist nichts für mich. Niemals könnte ich so leben, auch nicht nur ansatzweise. Allein die Reizüberflutung ist zuviel. Aber auch rumänische Kinder, die einem den Taubstummen vorspielen und als Spende "Minimum 5 €" wollen, sind mir zu viel. All die Baustellen sind mir zu viel. Der Gestank. Um Himmels willen, merkt denn keiner, wie die Stadt stinkt? Es ist entsetzlich. Mir fiel der Begriff "Miasma" ein. Besonders widerlich ist auch all die Werbung, all der Konsum. Ich rege mich schon auf, wenn an den Häuserwänden hier mal wieder eine Plakatwand montiert wird. Aber das ist nichts gegen diese abscheuliche Penetranz in der Großstadt. Und das Gepöbel auf den Straßen, Brüllerei, Alkohol. Damit verbunden die dauernde Notwendigkeit zur Abgrenzung. Nie zu lange gucken. Nie zu lange stehen bleiben. Wegschauen. Und die Gegensätze. In der Lenné-Straße beim Lessing-Denkmal ein Obdachloser, der bis zum Hals eingemummelt in seinen Schlafsack auf der Bank liegt. Drei Schritte weiter fetteste Autos, das Ritz Carlton, glänzende Bürotürme, die die ganze Nacht beleuchtet sind... Ohne mich.

Zweitens:

Wer mit einer Gruppe unterwegs ist, muss sagen, was er will, und zwar klipp und klar. Ich habe festgestellt, ich kann das. Und es tut überhaupt nicht weh. Und ich muss mich nicht ärgern, dass ich nicht gehört und gesehen werde, wenn ich mich hör- und sichtbar mache. Plötzlich bin ich da und kann mich an anderen spüren. Das ist fantastisch.

Drittens:

Menschen sind nie so, wie man zu Beginn vermutet. Sie überraschen einen doch oft mit Tiefe, mit unerwarteter Freundlichkeit oder verschrobenen Marotten. Komisch, anders manchmal, und häufig doch auch ganz warm und offen. Schön.

Viertens:

Mein Niederländisch ist doch besser, als ich dachte. Mut verleiht Flügel, sprachliche Kompetenz und grammatikalische Fähigkeiten, die man nicht hätte, dächte man darüber nach. Plötzlich unterhält man sich einfach. Und lacht gemeinsam über Fahrräder, deren Rückgabe noch aussteht.

Fünftens:

Gedenken lässt sich nicht verordnen. Entweder man fühlt es, oder man fühlt es eben nicht. In Berlin verspürte ich irgendwann nur noch Genervtheit ob des ganzen Gedenkens, ließ mich aber berühren von der "Pietà" von Käthe Kollwitz. Tränen in den Augen hatte ich allerdings, als wir bei Helmstedt auf der Autobahn den ehemaligen Grenzübergang hinter uns ließen - einfach so. Ich musste daran denken, wie anders das war, als ich mit 13 in die DDR fuhr. Zwischen den Stelen des Holocaust-Mahnmals indes war mir einmal mehr nach Spielen.

Sechstens:

Frieren ist abscheulich.

Siebtens:

Berlin wird nie eine Weltstadt, auch wenn oder gerade weil es sich so viel Mühe gibt. Berlin ist originell, witzig, eigen, sehenswert und an manchen Stellen sogar schön, aber es fehlt ihm die entspannte Gelassenheit, mit der andere Städte einfach sie selbst sind. Berlin will wer sein, ist aber allenfalls wer, der wer sein will.

Fazit:

Ich würde es wieder tun. Ein andermal. Mit denselben Menschen. Gern.

Die Großstadt ist nichts für mich. Niemals könnte ich so leben, auch nicht nur ansatzweise. Allein die Reizüberflutung ist zuviel. Aber auch rumänische Kinder, die einem den Taubstummen vorspielen und als Spende "Minimum 5 €" wollen, sind mir zu viel. All die Baustellen sind mir zu viel. Der Gestank. Um Himmels willen, merkt denn keiner, wie die Stadt stinkt? Es ist entsetzlich. Mir fiel der Begriff "Miasma" ein. Besonders widerlich ist auch all die Werbung, all der Konsum. Ich rege mich schon auf, wenn an den Häuserwänden hier mal wieder eine Plakatwand montiert wird. Aber das ist nichts gegen diese abscheuliche Penetranz in der Großstadt. Und das Gepöbel auf den Straßen, Brüllerei, Alkohol. Damit verbunden die dauernde Notwendigkeit zur Abgrenzung. Nie zu lange gucken. Nie zu lange stehen bleiben. Wegschauen. Und die Gegensätze. In der Lenné-Straße beim Lessing-Denkmal ein Obdachloser, der bis zum Hals eingemummelt in seinen Schlafsack auf der Bank liegt. Drei Schritte weiter fetteste Autos, das Ritz Carlton, glänzende Bürotürme, die die ganze Nacht beleuchtet sind... Ohne mich.

Zweitens:

Wer mit einer Gruppe unterwegs ist, muss sagen, was er will, und zwar klipp und klar. Ich habe festgestellt, ich kann das. Und es tut überhaupt nicht weh. Und ich muss mich nicht ärgern, dass ich nicht gehört und gesehen werde, wenn ich mich hör- und sichtbar mache. Plötzlich bin ich da und kann mich an anderen spüren. Das ist fantastisch.

Drittens:

Menschen sind nie so, wie man zu Beginn vermutet. Sie überraschen einen doch oft mit Tiefe, mit unerwarteter Freundlichkeit oder verschrobenen Marotten. Komisch, anders manchmal, und häufig doch auch ganz warm und offen. Schön.

Viertens:

Mein Niederländisch ist doch besser, als ich dachte. Mut verleiht Flügel, sprachliche Kompetenz und grammatikalische Fähigkeiten, die man nicht hätte, dächte man darüber nach. Plötzlich unterhält man sich einfach. Und lacht gemeinsam über Fahrräder, deren Rückgabe noch aussteht.

Fünftens:

Gedenken lässt sich nicht verordnen. Entweder man fühlt es, oder man fühlt es eben nicht. In Berlin verspürte ich irgendwann nur noch Genervtheit ob des ganzen Gedenkens, ließ mich aber berühren von der "Pietà" von Käthe Kollwitz. Tränen in den Augen hatte ich allerdings, als wir bei Helmstedt auf der Autobahn den ehemaligen Grenzübergang hinter uns ließen - einfach so. Ich musste daran denken, wie anders das war, als ich mit 13 in die DDR fuhr. Zwischen den Stelen des Holocaust-Mahnmals indes war mir einmal mehr nach Spielen.

Sechstens:

Frieren ist abscheulich.

Siebtens:

Berlin wird nie eine Weltstadt, auch wenn oder gerade weil es sich so viel Mühe gibt. Berlin ist originell, witzig, eigen, sehenswert und an manchen Stellen sogar schön, aber es fehlt ihm die entspannte Gelassenheit, mit der andere Städte einfach sie selbst sind. Berlin will wer sein, ist aber allenfalls wer, der wer sein will.

Fazit:

Ich würde es wieder tun. Ein andermal. Mit denselben Menschen. Gern.

Sonntag, 14. Oktober 2012

Weserbergland (7): Gratwanderung

Am 14. Okt 2012 im Topic 'Seemannsgarn'

Hinter Stadtoldendorf umfing uns Wald, feucht noch vom Regen, schlagartig still. Ebenso schlagartig fühlten wir uns gelassener und entspannter und liefen wieder redend und gut gelaunt nebeneinander her. Man wird in mancher Hinsicht eigenartig menschenscheu, wenn man zu Fuß unterwegs ist, und wir genossen die wiedererlangte Zweisamkeit.

Hinter Stadtoldendorf umfing uns Wald, feucht noch vom Regen, schlagartig still. Ebenso schlagartig fühlten wir uns gelassener und entspannter und liefen wieder redend und gut gelaunt nebeneinander her. Man wird in mancher Hinsicht eigenartig menschenscheu, wenn man zu Fuß unterwegs ist, und wir genossen die wiedererlangte Zweisamkeit.Das nächste Ziel war nur rund vier Kilometer entfernt. Mit Amelungsborn lag ein zweites Kloster auf unserer Route, und wir waren bereits gespannt, ob uns der Ort ähnlich berühren würde wie Bursfelde. Bereits zum Kloster Amelungsborn zugehörig war der alte, im Wald gelegene Mühlenteich, auf den wir nach einiger Zeit stießen. Im Schilf am Ufer stand ein Graureiher, auf den ich S. flüsternd hinwies. Er breitete seine Schwingen aus und erhob sich in den Himmel, sobald ich meine Kamera aus der Tasche gezogen hatte, als habe er beschlossen, sich nicht fotografieren zu lassen.

Hinter dem Mühlenteich führte der Weg durch dichtes Unterholz leicht bergan, und für einen Moment waren wir unsicher, ob das wohl die richtige Routenführung sein mochte. Uns wurde beim Anstieg auch schon reichlich warm.

Die Schilder wiesen beharrlich weiter in diese Richtung, und wir stießen schließlich mitten im Dickicht auf eine hohe Mauer. Hätten wir hier nicht eine metallene Leiter entdeckt, wären wir wohl umgekehrt, aber der Weg war tatsächlich so konzipiert, dass wir die Mauer übersteigen sollten. Was wir dann auch taten.

Unvermittelt standen wir in einem zauberhaften Kräutergarten, der ganz genau so aussah, wie man sich einen typischen Kloster-Kräutergarten vorzustellen hat. Umgrenzt von einem geflochtenen Zaun, sorgsam beschildert, lagen die rechteckigen, brettergefassten Hochbeete nebeneinander. Neben Küchenkräutern wuchsen dort auch Frauenmantel, Ringelblumen, Lilien und vieles andere.

Automatisch leise und fast ein wenig schüchtern gingen wir den gepflasterten Weg entlang um das Gebäude herum, vorbei an einer hübschen Sitzecke und in einen Hof. Beeindruckende Sandsteinbauten säumten den kopfsteingepflasterten Platz.

Hier war niemand zu sehen. Erst, als wir durch ein Tor in einer efeuberankten Mauer traten, stießen wir auf andere Menschen.

Wir wurden gleich für Pilger gehalten, was angesichts unseres Gepäcks und der Hüte auch irgendwie naheliegend war. Amelungsborn ist Pilgerherberge am Pilgerweg Loccum-Volkenroda. "Einfach nur wandern..." entgegneten wir verlegen lächelnd, aber das änderte überhaupt nichts daran, dass wir überaus offen und herzlich empfangen wurden.

Ein Mittfünfziger im Leinenhemd erklärte uns die architektonische Geschichte des Klosters und erläuterte, dass sich dort, wo wir gerade standen, früher der Kreuzgang befunden hatte. Er erzählte, von wo die Mönche zu ihren Gebeten herunter in die Kirche gekommen waren und warum die Gebäude so aussehen, wie sie heute aussehen. Am anderen Ende des friedlichen, gepflegten Hofes plätscherte ein Brunnen, dahinter stand eine Bank. Wir setzten unser Gepäck ab, streckten die Beine aus und überlegten gemeinsam das weitere Vorgehen.

Die Kirche wollten wir uns auf jeden Fall ansehen und betraten das Gebäude durch eine Seitentür. Drinnen war es still und kühl. An den Wänden des Flurs hingen Fotografien, die von der Geschichte Amelungsborns und seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg erzählten. Das Innere der Klosterkirche war matt erleuchtet durch das Licht, das durch die Spitzbogenfenster fiel. Einige Frauen räumten gerade bunte Tücher und Stühle zusammen, offenbar hatte es hier kurz zuvor eine Meditationsrunde oder etwas ähnliches gegeben. Während wir uns umsahen, begann eine Frau auf der Orgel zu spielen. Im hinteren Teil der Kirche gab es die Möglichkeit, Kerzen zu entzünden, die S. dann auch nutzte. Wir erstanden Postkarten und stempelten sie mit dem obligatorischen Pilgerstempel ab, dann setzten wir uns und ließen die Räume und das Orgelspiel noch ein wenig auf uns wirken.

Dann machten wir uns wieder auf den Weg. Auf der Vorderseite des Klosterbaues gab es einen Schaukasten, an dem wir stehenblieben, als neben uns ein alter, roter Kombi hielt. Ein bärtiger Mann schaute aus dem Fenster und fragte uns, ob wir nicht am Mittagsgebet teilnehmen wollten. Es war mir beinahe ein wenig unangenehm, als wir ihm sagten, dass wir weiterwollten, seine Einladung aber sehr freundlich fänden. Im Nachhinein bin ich mir inzwischen nicht mehr ganz sicher, ob S. nicht eigentlich gern zum Gebet gegangen wäre, aber sie sagte nichts.

So verneinten wir und liefen weiter, eine Kopfsteinpflasterstraße hinunter, die uns zwischen den Wirtschaftsgebäuden des Klosters hindurchführte und schließlich an einem Tor endete. Als wir hindurch traten, standen wir unvermittelt an einer Bundesstraße mit regem Verkehr - es war, als seien wir urplötzlich in eine andere Welt geworfen worden. Wir ließen das Kloster Amelungsborn hinter uns.

Von hier an ging es eine ganze Zeit an der Straße entlang, ehe der Weg abzweigte in Richtung eines kleinen, am Hang gelegenen Wohndorfes. Dort stiegen wir über Feldwege auf in Richtung Waldrand und fanden eine Bank, von der aus sich uns eine herrliche Aussicht über die Landschaft bot. Es war auch eine gute Gelegenheit, noch einmal Energie in Form von Keksen, Schüttelbrot und Wasser zu tanken, denn der folgende Aufstieg zum Ebersnacken hinauf sollte der höchste unserer Tour werden. Der weitere Weg führte uns hinter dem Dorf entlang. Dort riefen uns Anwohner zu, wenn wir auf der Suche nach dem Kloster seien, sei dies die falsche Richtung. Offensichtlich hatten sich schon häufiger Wanderer und Pilger in dieser Ecke verlaufen, was der noch äußerst lücken- und mangelhaften Beschilderung unseres Wanderweges zuzurechnen war. Aber wir fanden den richtigen Weg.

Es ging steil bergan durch den Wald, und wir kamen ganz schön ins Schnaufen, zumal es verdammt warm war. Für diesen Tag war ein Gewitter angekündigt, aber wir hatten diese Nachricht eher mit Gelassenheit aufgenommen, da es solche Prognosen auch schon für die vergangenen Tage gegeben hatte, es aber nie zu Blitz und Donner gekommen war. Die stetigen Anstiege gingen mir recht deutlich an die Kondition, und ich stiefelte immer mit gehörigem Abstand hinter S. her, die das Ganze leichter zu nehmen schien. Bisweilen hatte ich das Gefühl, meine Lunge würde platzen. Ich machte mir dann aber auch immer wieder klar, dass ich mit erheblich mehr Gepäck unterwegs war als S., Trinkwasser und Proviant mit eingeschlossen. Wir stiegen über Gratwege immer weiter an in Richtung Ebersnacken, und S. wartete geduldig auf mich, bis ich prustend zu ihr aufschloss.

Schließlich klingelte ihr Telefon, was mir eine längere Atempause ermöglichte. Wir blieben auf dem matschigen Waldweg stehen und S. ließ sich von ihrem Lebensgefährten darüber informieren, wie der Stand der Dinge im Bezug auf ihre Stellensuche war. Sie hatte eine Zusage für ein Vorstellungsgespräch in Halle an der Saale bekommen, was mich für sie besonders freute. Das beflügelte auch unseren Wandermut wieder ein wenig, und bis zum Ebersnacken war es auch nicht mehr weit.

Ich jubelte, als ich tatsächlich den letzten Anstieg geschafft hatte und hinter der nächsten Kuppe die Schutzhütte und der Aussichtsturm des Ebersnackens (460 m ü. NN) auftauchten. Pause und Aussicht hatten wir uns redlich verdient. Leider lag das Gipfelbuch nicht mehr in dem zugehörigen Holzfach am Fuße des Turms. Wir hätten uns zu gern eingetragen und auch die Spuren anderer Wanderer verfolgt. S. wollte ihrer Höhenangst wegen nicht mit auf den Aussichtsturm, aber ich konnte es mir nicht nehmen lassen, entledigt vom Gepäck leichten Fußes die Stufen des Holzturms hinaufzusteigen. Es hieß, dass man vom Turm aus bei klarem Wetter den Gipfel des Brockens und auch das Herrmannsdenkmal würde sehen können.

Oben bot sich mir allerdings ein anderer Anblick. Zwar konnte man die weite Landschaft rundum immer noch gut sehen, aber von Südwesten her wurde es zunehmend dunstiger, und über den Hügeln stand eine dichte Wolkenfront.

In der Ferne war Gewittergrollen zu hören. Mir wurde schlagartig klar, dass das hier der denkbar schlechteste Aufenthaltsort im Falle eines Gewitters wäre, und der Donner näherte sich weit schneller, als ich vermutet hatte. Ich machte eilig ein paar Bilder, damit S. in den Genuss des Ausblickes hier oben kommen würde. Gern wäre ich einfach stehen geblieben und hätte die Aussicht und die Atmosphäre genossen, aber es war einfach zu gefährlich.

"Wir sollten machen, dass wir hier weg kommen!" sagte ich zu ihr, als ich die letzten Stufen des Turms herunterstieg. "Das wird ein richtig dickes Gewitter!" Auch die am Turm liegende Schutzhütte stand nicht zur Wahl - zu hoch und exponiert lag hier das ganze Plateau. So schulterten wir unsere Rucksäcke und setzten unseren Weg über den Höhenrücken fort in der Hoffnung, schnell wieder in tieferes Gelände zu kommen.

Die Hoffnung erfüllte sich aber nicht. Wieder hatte S. einen reichlich schnelleren Schritt, und ich tat, was in meiner Kraft lag, um in dieser inzwischen doch leicht panischen Situation hinter ihr herzukommen. Die Donnerschläge nahmen an Häufigkeit und Nähe zu, und wann immer wir eine offene Freifläche auf dem Grat durchwandern mussten, war mein Bauchgefühl verdammt flau und unangenehm. Es begann, in dicken Tropfen zu regnen, und schließlich holte uns das Gewitter vollends ein. Wir hatten zu Fuß natürlich nicht den Hauch einer Chance, ihm davonzulaufen. Letztlich blieb uns nur, uns einen angemessen tiefer gelegenen Platz zu suchen und dem hohen, mit langen Fichten bestandenen Grat auszuweichen.

Der Verlauf des Weges bot uns da nicht viele Möglichkeiten. Er schlängelte sich auf und ab den Grat entlang, den die Landschaft nun einmal vorgab. In einer leichten Senke schlug ich S. schließlich vor, besser zu bleiben, anstatt wieder höher anzusteigen, weil ein Abzweig in tieferes Gelände für die nächsten Kilometer unwahrscheinlich war. Wir nahmen unser Gepäck vom Rücken und legten es einige Meter entfernt von uns ab. Auch die am Rucksack festgeschnallten Trekkingstöcke hatten mir erhebliches Unbehagen bereitet, und ich war froh, sie los zu sein. Wir hockten uns unter niedriges Gebüsch ins Gras, umschlangen unsere Knie und kauerten so am Wegesrand, während uns die Regentropfen auf unsere Kapuzen trommelten. Wir hofften inständig, dass sich das Gewitter bald verziehen würde und wir unseren Weg würden fortsetzen können.

Statt dessen fraß sich das Wetter so richtig fest. Die Donnerschläge wanderten von einer Seite zur anderen und wieder zurück, und immer, wenn wir meinten, es habe sich etwas beruhigt, krachte und blitzte es wieder von Neuem. Als sich eine leichte Lücke auftat, beschlossen wir, dass wir es wagen könnten, weiterzugehen, und so packten wir unser Zeug und machten uns auf. Glücklicherweise ging der Weg dann eine ganze Weile bergab, und wir fanden in einer Senke etwas abseits des Weges schließlich den Ansitz eines Jägers, der zumindest ein Dach über dem Kopf verhieß. Wir ließen die mit Regenhüllen versehenen Rucksäcke am Fuße der kurzen Leiter und drängten uns unter dem Pappdach zusammen. Um uns herum trommelte der Regen unverändert heftig auf den Waldboden, aber immerhin wurden wir nicht noch nasser, als wir ohnehin schon waren. Wir witzelten über unsere eigenartige Lage, naschten Weingummi aus S.'s Gepäck und waren uns einig darin, dass wir wahrscheinlich noch in Jahren über dieses schräge Ereignis würden lachen können.

Es in dem engen Häuschen auf Stelzen einfach auszusitzen, war allerdings auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Es regnete weiterhin in Strömen, und der Ansitz, der ganz offensichtlich nicht für zwei Personen ausgelegt war und am Hang stand, bekam allmählich doch eine deutliche Schieflage, so dass wir uns kaum noch trauten, uns zu bewegen, geschweige denn zu lachen. Beim Blick in unsere Wanderkarte entdeckten wir das Signet für eine Schutzhütte in vielleicht anderthalb Kilometern Entfernung. Wir rappelten uns auf und ließen den inzwischen sehr schief stehenden Ansitz zurück. Ich nahm die Trekkingstöcke vom Rucksack und gab einen an S. weiter, und wir waren dankbar dafür, sie dabei zu haben. Der Weg war sehr matschig und rutschig.

Als an einer Weggabelung dann tatsächlich die beschriebene Schutzhütte auftauchte, waren wir extrem erleichtert. Um uns herum donnerte es nach wie vor unvermindert, aber die Lage des Häuschens verhieß doch mehr Sicherheit. An einigen Stellen tropfte es durchs Dach, aber insgesamt war es drinnen trocken.

Wir hatten festen Boden unter den Füßen und eine Bank zum Sitzen. Wir knabberten ein bisschen aus dem Proviant und vertrieben uns die Zeit mit Städtenamen-Spielen, und wir merkten erst zu diesem Zeitpunkt, wie gut es tat, etwas zu essen und sich wieder ein wenig sicherer zu fühlen. Ein nicht unerheblicher Teil des Weges bis Bodenwerder lag noch vor uns, und wir hatten bei all der Aufregung die Anstrengung, unsere Füße und das Gewicht unseres Gepäcks beinahe völlig vergessen.

Endlich legte sich das Unwetter. Letzte Tropfen rieselten aus den Bäumen und die Wälder um uns herum dampften.

Es war eindrucksvoll, wie sich die Landschaft nach diesem Wetter beinahe völlig verändert hatte.

Wir folgten den am Hang entlang mäandernden Weg und waren guten Mutes, auch wenn unsere Schuhe in knöcheltiefem Matsch einsanken, den die Harvester der Forstwirtschaft mit ihren gewaltigen Radprofilen hinterlassen hatten.

Es ging jetzt stetig leicht abwärts, und wir konnten zwischenzeitlich Bodenwerder immer wieder hinter den letzten kleineren Ausläufern des Voglers liegen sehen.

Als wir schließlich auf die ersten Häuser Bodenwerders trafen, schien uns bereits wieder die Sonne ins Gesicht und zauberte ein Glitzern in die nassen Buchen. Die Straßen trockneten allmählich ab, und wir freuten uns, bald anzukommen.

Unsere Pension mitten im Ortskern von Bodenwerder hatten wir über unser verspätetes Eintreffen per Telefon benachrichtigt, und die Wirtsleute hatten den Schlüssel an einer unauffälligen Stelle für uns deponiert. Uns erwartete kein Zimmer, sondern beinahe schon ein kleines Appartement im Dachgeschoss eines Fachwerkhauses. Die Zimmer waren sauber und ordentlich, und wir waren sehr froh, unsere nassen Sachen ausziehen und eine heiße Dusche nehmen zu können. Selten habe ich eine Dusche so genossen. Anschließend wusch ich meine schlammbespritzten Hosenbeine im Waschbecken und hängte sie im zweiten Zimmer zum Trocknen auf einen Bügel. Die feuchten Wanderschuhe stellten wir im Flur auf eine Plastiktüte und schlüpften in leichteres Schuhwerk. Der Inhalt der Rucksäcke lag ausgebreitet über Stuhllehnen, Schranktüren und Teppichboden, um hoffentlich am nächsten Tag wieder benutzbar zu sein.

Wir gönnten uns ein Abendessen beim Griechen und anschließend einen entspannten Spaziergang mit einem Eis in der Hand am Ufer der Weser entlang. Die Lichter gingen bereits an und spiegelten sich auf dem Wasser des Flusses. Überall in der Stadt bereitete man sich auf das für den nächsten Tag anstehende Stadtfest vor. Die Stimmung war gelassen und heiter.

Und wir schliefen nach diesem turbulenten, anstrengenden und herausfordernden Tag schließlich wie die Murmeltiere.

Sonntag, 30. September 2012

Weserbergland (6):

Tristesse und Xenophobie

Tristesse und Xenophobie

Am 30. Sep 2012 im Topic 'Seemannsgarn'

Stadtoldendorf war erreicht. Unsere Füße sagten "Endlich!", und wir ließen uns auf einer Bank am Ortseingang nieder, legten kurz die Beine hoch, genossen die Aussicht, dass es nicht mehr weit bis zu unserer Unterkunft sein würde und wir bald eine warme Mahlzeit würden zu uns nehmen können.

Stadtoldendorf war erreicht. Unsere Füße sagten "Endlich!", und wir ließen uns auf einer Bank am Ortseingang nieder, legten kurz die Beine hoch, genossen die Aussicht, dass es nicht mehr weit bis zu unserer Unterkunft sein würde und wir bald eine warme Mahlzeit würden zu uns nehmen können.Die Annahme, bald angekommen zu sein, erwies sich allerdings als Irrtum. Bis zu Tisch und Bett sollte es noch eine Weile dauern. Hinter dem Ortsschild von Stadtoldendorf begrüßte uns eine gewisse Tristesse. Mit Kunststoffschindeln verkleidete Wohnhäuser, argwöhnisch schauende Menschen. Wir hatten Durst, waren müde. Der Weg führte uns durch ein Gewerbegebiet, durch Unterführungen aus Beton, über ein Sportgelände, vorbei an einem Freibad. Wo uns anderswo Leute unterwegs freundlich gegrüßt hatten, schlugen uns in Stadtoldendorf nur skeptische Blicke entgegen. Wir ließen eine weitere hässliche, graffitybeschmierte Bahnunterführung hinter uns und bogen um die Ecke, hinter der unsere Unterkunft lag.

Es war schwierig gewesen, hier etwas Vernünftiges zu finden. S. hatte gründlich gesucht, und diese Pension war im bezahlbaren Rahmen übrig geblieben. Auf der weitläufigen Terrasse standen neue Lounge-Gartenmöbel aus Kunststoffgeflecht, an den Tischen saßen einzelne Grüppchen und aßen. Wir betraten den Bau über die Terrasse und fanden uns in einer Art überdimensioniertem Vereinsheim wieder. Der Laden war, so erfuhr ich später, ein ehemaliges Soldatenheim, denn Stadtoldendorf war einmal Kasernenstandort gewesen. Möblierung und Architektur aus den Achtzigern, viel Beton, viele Dachschrägen, rotbraun geflieste Treppenaufgänge, Standascher, Spinnweben. Am im Halbdunkel liegenden Tresen begrüßte uns schließlich ein stämmiger Mann in Kochkleidung. "Mal sehn, wo wir Sie hinstecken! Für zwei hatten Sie reserviert. Ach ja. Zweierzimmer oder lieber Doppelzimmer? Zweier. Naja, dann in die 6. Kommse ma mit!"

Der freundliche Herr führte uns die Treppen hinunter in den Keller, vorbei an einem Billardtisch und einer ausladenden Wandvitrine, die mit Schieß- und Fußballtrophäen vollgestopft war, hinein in eine Kellerkneipe. "Ja, hier is dann unsere Sportsbar, da können Sie heute abend das Fußballspiel Deutschland - Italien gucken. Draußen ist auch eine Großbild-Leinwand, da kommen viele Leute!" Er ging weiter uns voraus, durch eine von der Kneipe abzweigende Stahltür, die in einen Wirtschaftstrakt führte. Hier standen Bohnerbesen und Kabeltrommeln, Wischmops und Eimer herum. Er schloss eine vom langen, düsteren Flur abzweigende Tür auf und zeigte uns unser Zimmer. Eine winzige Nasszelle gehörte dazu, auf die er einen kritischen Blick warf. Dann rief er in den Flur einer jungen Frau zu: "Sachma, hast Du die 6 noch nicht sauber gemacht?" Das Mädchen beteuerte, das gleich in Angriff zu nehmen, die Betten seien schon frisch bezogen, Handtücher seien auch da. "Ja, hier haben Sie ihr Zimmer. Über das Bad wischt gleich nochma einer drüber." Und ließ uns in unserer Unterkunft allein, die mit einem Jugendherbergszimmer mehr gemein hatte als mit einer Pension. Kuschelig im Kellergeschoss, nah an der Sportsbar. Unser Traum.

Wir ließen unser Zeug im Zimmer, tauschten die Wanderschuhe gegen Flip-Flops und gingen hinauf auf die Terrasse, um etwas zu essen. Das kühle Bier war in Ordnung, die Bedienung eher rustikal und die Speisekarte der deutschen Provinz angemessen: Jägerschnitzel mit gemischtem Salat. Zigeunerschnitzel mit gemischtem Salat. Schnitzel Wiener Art mit gemischtem Salat. Alles mit einem Hauch von Glutamat, aber immerhin liebevoll angerichtet. Die dazu servierten Fritten leicht pappig und flau, aber sättigend. Bereits zu diesem Zeitpunkt beschlossen wir, hier nicht zu frühstücken. Nach und nach trafen aus allen Richtungen passend gekleidete Fußballfans ein und strömten am Gebäude vorbei nach unten in Richtung der Kellerkneipe, um das große Ereignis nicht zu verpassen.

Ich wollte noch mit dem Gemahl telefonieren. S. machte sich also schon auf den Weg in die Sportsbar, um den Anpfiff nicht zu verpassen, während ich mich auf der inzwischen vollkommen leeren Terrasse im Strandkorb zurücklehnte und mich gemeinsam mit meinem Liebsten über das erste Tor für Italien freute. Im Hintergrund konnte ich das enttäuschte "Ohhhhh!" der unten versammelten Fangemeinde vernehmen, während wir uns ins Fäustchen lachten.

Nach beendetem Telefonat ging ich dann auch nach unten. S. hatte mir einen Stuhl frei gehalten und ein Bier bestellt. Die Kellerräume waren gerammelt voll, die Leute drängten sich dicht an dicht, behängt mit Blüten-Halsketten in den Deutschlandfarben, mit bemalten Gesichtern und Trikots. Ich fühle mich in Gegenwart deutscher Fußballfans immer unbehaglich, aber die Stimmung hier setzte mich regelrecht unter Strom. Es schwebte so viel Testosteron im Raum, dass man es beinahe mit Händen greifen konnte. Bei jeder vermeintlichen Fehlentscheidung des Schiedsrichters wurde sofort laut gebrüllt, heftige Kraftausdrücke fielen. Balotelli, der die beiden Tore für die Italiener schoss, konnte natürlich auf das entsprechende Posieren nicht verzichten, was ohne jegliche Umschweife mit einem lautstark in den Raum gebrüllten "Scheiß-Neger!" quittiert wurde.

Ich war schließlich erleichtert, der penetranten Deutschtümelei und dem ätzenden Zigarettenrauch zu entkommen und keinerlei bierselige, begeisterte Siegesfeiern vor unserem Fenster ertragen zu müssen. S. war enttäuscht über den Ausgang des Spiels. Ich hatte so viel Fußballbegeisterung bei ihr nicht erwartet, hätte es aber besser wissen müssen, schließlich ist sie eine Tochter des Ruhrgebiets. Ich verkniff mir also ihr zuliebe hämische Kommentare und schwieg brav. Die Nacht verlief ruhig, was ohne Zweifel der Niederlage der deutschen Mannschaft zuzurechnen war. Ich war dankbar.

Unseren Aufbruch am nächsten Morgen gestalteten wir so zügig wie möglich. Wir liefen in die Innenstadt Stadtoldendorfs, um einen Platz zum Frühstücken aufzutun und fanden schließlich ein recht ordentliches Café in der Ortsmitte, das zu vernünftigen Preisen Brötchen, Kaffee und gekochtes Ei offerierte. Was wir sonst so in Stadtoldendorf sahen, entsprach unseren Eindrücken vom Vortag: Die Stadt war trist, voller Baustellen, alles hing wie Flickwerk irgendwie auf Halbmast und war reichlich heruntergekommen, man sah kaum Menschen auf der Straße. Möglich, dass die Stadt auch schöne Ecken hat, aber wir bekamen sie nicht zu Gesicht. Vielleicht hat ihr geschadet, dass sie als Garnisonsstadt aufgelassen worden war. Wir selbst fühlten uns allerdings so wenig willkommen und wohl hier, dass wir auch keine Ambitionen hegten, das genauer zu ergründen.

Nach dem Frühstück schulterten wir unsere Rucksäcke, versorgten uns an einem Supermarkt an der Ausfallstraße mit Mineralwasser und Brötchen und machten, dass wir wegkamen. Wir bedauerten es nicht im geringsten, Stadtoldendorfs letzte Häuser hinter uns zu lassen und diesem merkwürdigen Ort den Rücken zu kehren. Vor uns lag eine neue Etappe, eine, die uns ausführlich entschädigen würde für die grauen und trostlosen Eindrücke.

Deshalb auch keine Fotos.

Sonntag, 2. September 2012

Weserbergland (5): Gegensätze

Am 2. Sep 2012 im Topic 'Seemannsgarn'

Sobald sich der Zustand unserer Füße so weit gebessert hatte, dass er als annehmbar zu bezeichnen war, wurde uns Bad Karlshafen zu eng. Was es zu sehen gab, hatten wir gesehen. Die Erholung war einfach notwendig gewesen und die Gastfreundschaft unserer Wirtin ließ sich zu Recht als legendär bezeichnen. Jetzt drängte es uns zum Aufbruch.

Sobald sich der Zustand unserer Füße so weit gebessert hatte, dass er als annehmbar zu bezeichnen war, wurde uns Bad Karlshafen zu eng. Was es zu sehen gab, hatten wir gesehen. Die Erholung war einfach notwendig gewesen und die Gastfreundschaft unserer Wirtin ließ sich zu Recht als legendär bezeichnen. Jetzt drängte es uns zum Aufbruch.Uns fehlte zu unserer ursprünglichen Planung eine Etappe, deshalb hatten wir noch einmal einen Blick in die Karte geworfen und uns eine alternative Route überlegt. Also bis nach Holzminden mit der Bahn, von dort weiter zu Fuß - endlich wieder.

Der Tag versprach warm zu werden, und bereits als wir mit unseren Rucksäcken die Weser querten, um hinauf zum Bahnhof zu kommen, brannte uns die Sonne ziemlich auf den Pelz. Restschmerz in den Füßen war immer noch spürbar, auch die Stellen, wo die Gurte der Rucksäcke auf den Schultern saßen, aber alles war erträglich. Auf dem ziemlich verfallenen Bahnsteig von Bad Karlshafen band ich erstmals meinen Strohhut vom Rucksack los und setzte ihn auf. Gemeinsam inspizierten wir den Fahrkartenautomaten und hatten dank S.s profunder Kenntnisse bald heraus, welches Ticket für welchen Preis zu lösen war.

Es war ein überaus eigenartiges Gefühl, mit der Bahn zu fahren. Landschaften, die uns ziemliche Mühen abverlangt hätten, glitten einfach so an uns vorbei. Zwischendurch hatten wir noch einmal umzusteigen, in einem gottverlassenen Nest namens Ottbergen. Die Kontrolleurin im neuen Zug stauchte uns dann bei der Vorlage unserer Fahrkarten erst einmal gründlich zusammen - das seien nicht die richtigen Tickets, das hier sei ein anderer Verbund, und überhaupt sei sie großzügig zu nennen, dass sie uns mit einer Nachlösung von 3,30 € davonkommen lasse. S. und ich schüttelten später bloß wort- und verständnislos die Köpfe, hatten uns aber weitere Diskussionen um des lieben Friedens willen geschenkt.

Auf dem Holzmindener Bahnhofsvorplatz überlegten wir uns das weitere Vorgehen und zogen uns erst einmal mit der Karte in den Schatten zurück. Schließlich erwischten wir einen Regionalbus, der uns für 1,50 € aus der Stadt fuhr und uns damit die unangenehme Latscherei am Straßenrand ersparte. Der Busfahrer war kooperativ und sehr freundlich - "Na? Zum Wandern in den Solling?" - und sagte uns Bescheid, an welcher Haltestelle wir aussteigen mussten.

Nachdem wir die letzten Häuser hinter uns gelassen hatten, umfing uns kühler Wald. Zu unserer rechten Seite verlief ein Bach, und diesem würden wir bis Schießhaus folgen. Um uns war Stille, und wir wurden zwischendurch nur von einem Forstfahrzeug überholt. Unseren ersten Halt machten wir auf einem großen, hölzernen Balkon, den jemand als Rastplatz in den Taleinschnitt hineingebaut hatte. Hier ließ es sich vorzüglich sitzen, wir naschten Kekse und Schüttelbrot, konsultierten nochmals die Karte und befanden das Ergebnis zu unserer Zufriedenheit.

Es ging stetig leicht bergan, was uns aber keine ernstzunehmende Mühe bereitete. Die Umgebung war atemberaubend schön. Beide Seiten des Hasselbaches säumten üppig wogende, sonnenbeschienene Hangwiesen, während wir im Schatten der Laub- und Nadelbäume gingen.

Das Tal schien wie aus einer anderen Welt, der umgebende Wald verwunschen, und wir begegneten keiner Menschenseele. Nur einigen Blindschleichen, die Zweigen gleich auf dem Weg lagen und die wir immer erst im letzten Moment an ihrem kupfernen Schimmer, an dem glatten Körper erkannten.

Je näher wir dem Örtchen Schießhaus kamen, um so spärlicher wurde der Wald. In der Ferne hörten wir ein Rumoren, von dem S. vermutete, es stamme möglicherweise von einem Truppenübungsplatz. Es stellte sich schließlich als Forstmaschine heraus. Der dicke Harvester stand quer über den Weg, der dröhnende Motor lief, und die Person, die drinsaß, sah uns vermutlich nicht. An dem langen Ausleger der Maschine baumelte eine ziemlich furchterregende Kralle, die einen Baumstamm nach dem anderen an der Seite des Weges stapelte und dabei gehörig hin und her schwankte. Etwas ratlos standen wir auf dem Weg. Es gab keine Möglichkeit, sich bemerkbar zu machen, ohne sich in die unmittelbare Nähe des Monstrums zu begeben. Schließlich einigten wir uns darauf, die Böschung hochzukrabbeln und dem Harvester oberhalb des Weges weiträumig auszuweichen. Als wir schließlich wieder zurück auf den freien Weg hüpften, sah uns der Maschinenführer, bedachte uns mit einem "Nicht ganz dicht, diese Wanderer"-Blick und ging weiter seiner Arbeit nach. Nach der Ruhe, die uns vorher umgeben hatte, hatte die Höllenmaschine mit ihrer brüllenden Lautstärke in mir Beklemmung, ja fast schon Angst ausgelöst, und ich war froh, dass wir ihr den Rücken kehren konnten.

Allmählich öffnete sich das Tal. Die Wiesenflächen wurden größer, der Waldsaum wich zurück, und uns wurde in der Sonne reichlich warm. Wir hatten so viel getrunken, dass sogar meine zweieinhalb Liter Wasser sich dem Ende neigten. Die knappen Reste waren lediglich lauwarm.

In der Karte war kurz vor Schießhaus eine Waldgaststätte eingezeichnet, und wir hofften, dort Wasser bekommen zu können. Das Haus erwies sich allerdings als von allen guten Geistern verlassen. Im Vorgarten stand ein halb mit Plane abgedeckter Kleinwagen, und dort, wo einmal ein Schild auf die Lokalität hingewiesen hatte, hingen nur noch die Angeln an den Holzbalken.

Wohl oder übel mussten wir weiter. Schießhaus selbst lag allerdings nur noch ein paar Schritte entfernt. Wir setzten uns auf eine Bank am Ortseingang. S. kramte Studentenfutter hervor und leerte ihre Flasche. "Und was, wenn jetzt hier keiner ist?", gab sie zu bedenken und wies auf die in der Mittagshitze still daliegenden Häuser. "Dann klingeln wir und fragen einfach", sagte ich. Das erübrigte sich allerdings.

Auf der Auffahrt eines am Hang liegenden Hauses stand eine ältere Dame und fegte die Rindenreste und Holzsplitter einer Brennholzlieferung zusammen. Ich packte unsere Wasserflaschen, ging langsam auf sie zu und fragte, ob ich die Flaschen bei ihr auffüllen dürfe. Ohne weitere Umschweife zeigte sie mir einen Wasserhahn außen am Haus. "Lassen sie's ein bisschen laufen", sagte sie, "dann ist es kühler!" Wir unterhielten uns noch einen Moment lang. Darüber, wie einsam es hier oben sei, und dass das einzige Schulkind jeden Tag mit dem Taxi abgeholt werde. Dass es schwer für sie sei, ihre Kinder darum zu bitten, sie mit dem Auto zu ihrem Mann ins Pflegeheim zu fahren. Aber ja, die Landschaft sei hier schön, das stimme schon.

Wir setzten unseren Weg fort, ließen Schießhaus hinter uns und wanderten zwischen Feldern hindurch. Von seinem klapprigen Traktor grüßte uns ein weißbärtiger Mann.

Hinunter bis Schorborn verlief der Weg als breiter, geschotterter Fahrweg durch Nadelwald. Wir waren gelöster, heiterer Stimmung und redeten viel, es lief sich wie von allein. Dies war die entspannte, intime Zweisamkeit mit S., die ich so lange vermisst hatte. Dies war, weshalb wir hier waren. Unterwegs sein, einfach nur wir sein, die Gesellschaft der anderen genießen, Gedanken teilen.

Unser Tagesziel Stadtoldendorf lag noch etwa sechs Kilometer entfernt, und wir merkten allmählich, dass wir Energie tanken sollten. In der Ortsmitte von Schorborn gab es einen winzigen, von Buchenhecken gesäumten Park, in dem eine einzige Bank stand. Wir setzten uns und knabberten aus meinem Vorrat Schüttelbrot und Würstchen.

Eine Bäckerei oder einen Lebensmittelladen gab es nicht. An der Haltestelle gegenüber wartete eine Frau mittleren Alters auf den Bus nach Holzminden.

Bis zum nächsten Ort Deensen war es nicht weit. Hier bot sich uns ein ganz ähnliches Bild wie bereits in Schorborn. Die Straßen lagen verlassen in der Mittagssonne, ab und an fuhr ein Auto durch. Der einzige Unterschied war, dass hier vor einem einzigen Haus ein paar Kinder spielten. Deensen hatte sogar ein Lebensmittelgeschäft, und es hatte geöffnet. Seit wir Schießhaus verlassen hatten und durch den Wald gewandert waren, geisterte der profane Gedanke an ein Eis am Stiel durch unsere Gedanken, den wir jetzt endlich verwirklichen konnten. War noch einige Kilometer zuvor Trinkwasser das Wichtigste gewesen, erschien uns das eigenartig, beinahe schon dekadent. Der kleine Laden, in dessen Inneren uns Kühle von der sommerlichen Hitze auf der Straße erlöste, kam uns extrem zivilisiert vor. Eine ältere Dame in weißer Kittelschürze kam uns entgegen und ließ sich berichten, woher wir kamen und wohin wir noch gehen wollten. Zerknirscht berichtete sie davon, wie die großen Supermarktketten in den größeren Orten ihr Geschäft beeinträchtigten, wie schwierig es sei, trotz allem immer viel Auswahl und frische Waren zu haben. Sie packte die Schokolade, die S. kaufte, wegen der Hitze vorsichtshalber in eine extra Tüte, und wir zogen mit den besten Wünschen und selig über unser Eis am Stiel weiter.

Hinter Deensen folgte dann der vielleicht langweiligste Abschnitt unserer gesamten Reise. Es gab ab hier keinen Wanderweg mehr. Auch der in der Karte verzeichnete Weg verlief über die Landstraße. Hier wurde mit ziemlichem Tempo gefahren, und so reihten wir uns am äußersten Straßenrand hintereinander, immer auf der Hut, keinem hinter Kuppe oder Kurve auftauchenden Autofahrer im Weg zu sein. Immerhin, irgendwann gab es einen Radweg, auf dem es sich angenehmer lief als auf dem Seitenstreifen. Umgeben von Feldern und Windrädern liefen wir geradeaus, geradeaus, geradeaus. In der Ferne konnten wir den Försterbergturm sehen.

Als wir unser Ziel schließlich erreichten, waren wir ziemlich fertig und spürten auch unsere Beine und Füße wieder deutlich. Stadtoldendorf machte auf uns beide keinen besonders anheimelnden Eindruck, es wirkte heruntergekommen und ungastlich - ein Eindruck, den wir nicht wieder loswerden sollten.

Freitag, 10. August 2012

Weserbergland (4):

Fußschmerz und Strukturschwäche

Fußschmerz und Strukturschwäche

Am 10. Aug 2012 im Topic 'Seemannsgarn'

Bad Karlshafen erwartete uns Ende Juni mehr oder weniger gottverlassen. Die wenigen Touristen, die durch das Städchen flanierten, gehörten unserer Elterngeneration an. Ab und an liefen uns ein paar Teenager in reichlich kurzen Röckchen in den kopfsteingepflasterten Straßen über den Weg - offensichtlich hatten sie so etwas wie eine Abschlussfeier, denn sie waren ziemlich aufgebrezelt und aufgedreht. Aber im Großen und Ganzen herrschte Stille.

Bad Karlshafen erwartete uns Ende Juni mehr oder weniger gottverlassen. Die wenigen Touristen, die durch das Städchen flanierten, gehörten unserer Elterngeneration an. Ab und an liefen uns ein paar Teenager in reichlich kurzen Röckchen in den kopfsteingepflasterten Straßen über den Weg - offensichtlich hatten sie so etwas wie eine Abschlussfeier, denn sie waren ziemlich aufgebrezelt und aufgedreht. Aber im Großen und Ganzen herrschte Stille.

Man sieht den Häuserfassaden ihren einstigen Glanz an. Die Architektur in Bad Karlshafen ist hübsch, ein weißes Haus reiht sich an das andere, und trotzdem blättert die Farbe, sind in Nebenstraßen Scheiben eingeschlagen, herrscht Leerstand bei Wohnungen und Geschäften.

Die architektonisch eigentlich schönen Sehenswürdigkeiten des Ortes, Rathaus und Invalidenhaus und das Hafenbecken, in dem sich die weißen Fassaden spiegeln, wirken - obwohl eigentlich wunderschön - leicht angegriffen und abgenutzt. Ein halb im Hafenbecken abgesoffenes Boot, das von einer Schar Enten bevölkert wird, unterstreicht den Eindruck.

Unsere Pension war hübsch, das Zimmer hatte die Qualitäten eines mehr als ordentlichen Hotels, das Bad war modern renoviert, alles war pieksauber, Geranien vor den Fenstern. Der Frühstücksraum war altbacken, aber liebevoll eingerichtet, mit Spitzengardinen und frischen Blumen auf den Tischen. Während wir unsere Frühstückseier pellten, beschlossen S. und ich, dass wir einen Pausentag in Bad Karlshafen einlegen würden, vorausgesetzt, unsere charmante Wirtin hätte das Zimmer nicht anderweitig vergeben.

Denn die vor uns liegende Strecke über Neuhaus nach Silberborn, wie wir sie ursprünglich für diesen Tag geplant hatten, beinhaltete ein nicht unerhebliches Maß an Steigung und hatte eine Länge von knapp über zwanzig Kilometer, und unsere Beine und Füße machten uns nachdrücklich klar, dass irgendwo der Spaß dann auch aufhört.

Die Unterkunftsfrage war schnell geregelt. Wir konnten noch eine weitere Nacht bleiben. Also loteten wir aus, was Bad Karlshafen zu bieten hat. Einen Besuch in der Therme strichen wir ziemlich zu Beginn aus unserem Ideenkatalog. Unsere blasigen, pflasterverklebten Füße wollten wir in einem öffentlichen Bad wirklich niemandem zumuten, und S. hatte keinen Badeanzug dabei. Sie hatte sich überlegt, vor Ort einen zu kaufen, aber selbst, wenn sie in Bad Karlshafen einen gefunden hätte, wäre das modisch wohl nicht so ganz ihre Altersklasse gewesen.

Mittags taten wir eine Bäckerei auf - wie es schien, die einzige direkt im Ort, ein "Stehcafé mit Sitzgelegenheit" - und besänftigten das Knurren der Mägen. Wir schlenderten ans Weserufer, schauten uns nach Gastronomie für das Abendessen um und beschlossen, später eine Partie Minigolf zu spielen.

Am gegenüberliegenden Ufer der Diemel, die bei Bad Karlshafen in die Weser mündet, klebt am Hang der "Hugenottenturm", und befreit vom Gepäck konnten wir uns mit dem Gedanken durchaus anfreunden, dort hinaufzusteigen.

Der Weg schlängelte sich hinter einer am Ort vorbeilaufenden Bundesstraße über eine Treppe und schließlich in Serpentinen durch den Buchenwald hinauf zum Turm. Auch hier herrschte weitestgehend Stille, nur wenige Spaziergänger kamen uns entgegen.

S. ist nicht so richtig schwindelfrei. Ihre Höhenangst verwehrte ihr im Verlauf der Tour noch manchen schönen Ausblick, so auch hier. Während ich die Wendeltreppe im Inneren des Turms hinaufstieg, blieb sie unten auf der kleinen Aussichtsplattform.

Der Blick über Bad Karlshafen vermittelte mir eine Ahnung davon, was wir am Tag zuvor eigentlich wirklich geleistet hatten. Der Höhenzug, über den wir gekommen waren, breitete sich in seiner ganzen Dimension vor mir aus. Gut, Hochgebirge geht anders, das hier ist davon ganz weit entfernt. Dennoch, ich verspürte einen Hauch von Stolz auf uns und unsere Leistung.

Auf der Minigolfanlage lag der Platzrekord bei 32 Schlägen, den eine Frau namens Birgit hielt, wie eine Tafel am Eingang verkündete. Die Wetterverhältnisse waren widrig. Die Betreiber der Anlage sahen von ihrem Sitzplatz unter einer Markise mit leichter Belustigung zu, wie S. und ich uns unseren Schnitt durch Aquaplaning auf den Bahnen versauten. Nicht, dass wir allzuviel Ehrgeiz gehabt hätten. Wir hatten einfach nur Spaß.

Später vertilgten wir im einzigen modern anmutenden Lokal des Ortes Nudeln mit Gorgonzola und Spinat, zum Dessert genehmigte ich mir einen alten Laphroaig, der die Schmerzen im Hintern, den Waden und den Füßen etwas ignorieren half. Dann schlichen wir zurück zur Pension, machten uns auf dem Bett lang und schauten Fußball auf dem Fernseher, der - ohnehin schon klein - am anderen Ende des Raums stand. Die Farben der Trikots waren kaum zu erkennen, aber wir kamen ohnehin ins Quatschen. Wer eigentlich spielte, und wer schließlich gewonnen hat, habe ich inzwischen bereits vergessen. Danach haben wir geschlafen wie die Steine.

Pläne für den nächsten Tag: Per Bahn bis nach Holzminden, von dort in den Solling über Schießhaus, Deensen bis nach Stadtoldendorf.

Samstag, 4. August 2012

Ich mag dieses Kind!

Am 4. Aug 2012 im Topic 'Seemannsgarn'

Heute mit Schwiegermutter und meiner mittleren Nichte F. im Schuhgeschäft auf der Suche nach halbwegs erschwinglichen, robusten Schuhen in Größe 32. Schwiegermama zieht ein rosafarbenes Paar aus dem Regal, zeigt es F. und fragt: "Findest du die gut?"

F. schaut sie sich an und sagt mit der unschlagbaren Entschiedenheit einer Siebenjährigen:

"Ja! Aber bitteschön in einer ordentlichen Farbe!"

F. schaut sie sich an und sagt mit der unschlagbaren Entschiedenheit einer Siebenjährigen:

"Ja! Aber bitteschön in einer ordentlichen Farbe!"

Dienstag, 31. Juli 2012

Weserbergland (3): Tour de force

Am 31. Jul 2012 im Topic 'Seemannsgarn'

"An seine Grenzen gehen" ist eine viel bemühte Wendung. Nicht unbedingt eine, die man mit Wandern in einem deutschen Mittelgebirge verbindet. Vermutlich haftet dem Wandern dafür ein zu biederes Image an. Echte Sportler betreiben mindestens Trekking, Trailrunning oder Freeclimbing. Und wahre Hartgesottene "gehen" mindestens den Camino. Wandern ist was für Weicheier.

"An seine Grenzen gehen" ist eine viel bemühte Wendung. Nicht unbedingt eine, die man mit Wandern in einem deutschen Mittelgebirge verbindet. Vermutlich haftet dem Wandern dafür ein zu biederes Image an. Echte Sportler betreiben mindestens Trekking, Trailrunning oder Freeclimbing. Und wahre Hartgesottene "gehen" mindestens den Camino. Wandern ist was für Weicheier.Am zweiten Tag unserer Weserbergland-Wanderung habe ich einen anderen Eindruck vom Wandern bekommen. Ähnliches habe ich nur erlebt, als ich zwei Sommer in Folge als schwimmender Teil einer Staffel an einem Volkstriathlon teilnahm. Während uns am Ende unseres ersten Wandertages einfach nur die Beine weh taten und wir verdammt groggy waren, bot der zweite eine grundlegende Neudefinition der schlichten Aussage "Ich kann nicht mehr!"

Nach unserer Stippvisite beim Kloster brachen wir ausgeruht und entschlossen auf. Die Idee, einen Bus bis nach Oedelsheim zu nehmen und von dort aus weiter zu laufen erwies sich als unmöglich: Der erste, der fuhr, war ein Anrufbus und hätte bereits vorher bestellt werden müssen, und weitere Busse fuhren nur noch um die Mittagszeit, was uns zu spät war. Wir schulterten also unsere Rucksäcke (an deren Riemen sich der Körper sehr gut erinnerte!) und stiegen über eine Hangwiese hinter dem Ort hinauf in den Wald.

Das erste Teilstück unserer Etappe verlief entspannt. Wir waren in dem stillen, kühlen Buchenwald weitgehend allein, sieht man mal von einigen Forstarbeitern ab. Nach dem ersten Anstieg war auch der Weg einigermaßen zahm. Es ging leicht auf und ab, das war dann aber auch schon alles.

Einige Kilometer vor Oedelsheim führte uns der Weg am Waldsaum entlang, mit Blick über die Wiesen und hinunter zur Weser.