Donnerstag, 25. Februar 2010

"I sat beside you and became myself..."

Am 25. Feb 2010 im Topic 'Tiefseetauchen'

Es gibt Menschen, die haben es an sich, dass man in ihrer Gegenwart mehr man selbst wird. Sie ermutigen einen gerade durch ihre ruhig-respektvolle Art und durch ihr unbefangenes Stehen zu sich selbst, jegliches Theater sein zu lassen.

Frau behrens schrieb im Januar etwas über Etty Hillesum, das dieses bemerkenswerte Gefühl des Selbstwerdens in Gegenwart anderer wieder in mir weckte. Dass es tatsächlich Menschen gibt, die unsere "Geburtshelfer der Seele" sind - ein schöner Gedanke.

"I sat beside you and became myself..." singt Joshua Radin, und schon als ich den Song zum ersten Mal hörte, wusste ich, das trifft auch meine Lage mit einigen, wenigen Menschen. Was für ein Geschenk. Mehr gibt es kaum zu sagen...

Meine Musik des Tages:

Joshua Radin - Today

Frau behrens schrieb im Januar etwas über Etty Hillesum, das dieses bemerkenswerte Gefühl des Selbstwerdens in Gegenwart anderer wieder in mir weckte. Dass es tatsächlich Menschen gibt, die unsere "Geburtshelfer der Seele" sind - ein schöner Gedanke.

"I sat beside you and became myself..." singt Joshua Radin, und schon als ich den Song zum ersten Mal hörte, wusste ich, das trifft auch meine Lage mit einigen, wenigen Menschen. Was für ein Geschenk. Mehr gibt es kaum zu sagen...

Meine Musik des Tages:

Joshua Radin - Today

Montag, 15. Februar 2010

„Dann leg ich mich hin und leb nicht mehr...“

Am 15. Feb 2010 im Topic 'Tiefseetauchen'

Hochgeschossen und blass siehst Du aus auf den Fotos, fast mehr wie ein Junge denn ein Mädchen, ungeheuer schmal. Du bist weiß wie die Wand. Es ist nichts mehr an Dir, was man landläufig als niedlich, kindlich, mädchenhaft beschreiben würde, aber eine richtige Jugendliche warst Du auch noch nicht – erst später, auf den anderen Bildern, als Du Dir die Haare wachsen ließest und man Dir Dein Unbehagen, auf Fotos zu sein, noch mehr ansieht.

Ich mache mich auf die Suche danach, was wohl nicht gestimmt hat mit Dir, mein Mädchen. Du wirktest nicht wie das blühende Leben. Ich würde mich gern noch einmal zurückbegeben in der Zeit und Dich fragen. Könntest Du es mir sagen?

Ich würde mich auf Deine Bettkante setzen und Dich fragen:

„Wie geht es Dir?“

Aber vielleicht würde ich Dich auch nur in den Arm nehmen, Dich an mich drücken, Dir durchs Haar streichen. Du siehst so verhuscht aus, so wenig real, beinahe durchscheinend. Ich würde Dir gern mehr Substanz, mehr Stärke verleihen. Meine Erinnerung an Dich damals ist genau so blass wie Dein Gesicht auf den Fotos. Ich weiß, Du fühltest Dich nicht wohl in Deiner Haut, Du hättest sie am liebsten ausgezogen wie einen Pullover. Du kriegtest Migräne, kotztest bei Wanderungen auf die Waldwege, hattest Beine wie Streichhölzer.

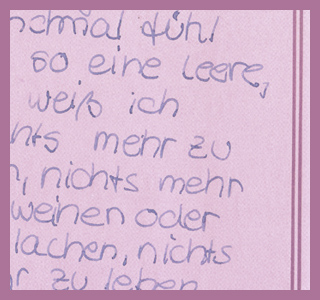

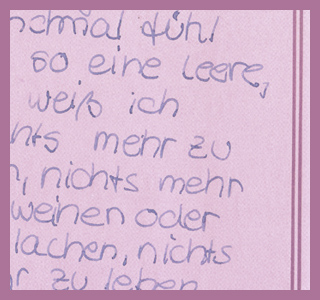

In Dein Tagebuch schriebst Du, damals, 1989, mit 13:

„Manchmal fühl ich so eine Leere, da weiß ich nichts mehr zu tun, nichts mehr zu weinen oder zu lachen, nichts mehr zu leben. Dann leg ich mich hin und leb nicht mehr.“

Du lebst noch. Ich bin stolz auf Dich – mein Mädchen!

Ich mache mich auf die Suche danach, was wohl nicht gestimmt hat mit Dir, mein Mädchen. Du wirktest nicht wie das blühende Leben. Ich würde mich gern noch einmal zurückbegeben in der Zeit und Dich fragen. Könntest Du es mir sagen?

Ich würde mich auf Deine Bettkante setzen und Dich fragen:

„Wie geht es Dir?“

Aber vielleicht würde ich Dich auch nur in den Arm nehmen, Dich an mich drücken, Dir durchs Haar streichen. Du siehst so verhuscht aus, so wenig real, beinahe durchscheinend. Ich würde Dir gern mehr Substanz, mehr Stärke verleihen. Meine Erinnerung an Dich damals ist genau so blass wie Dein Gesicht auf den Fotos. Ich weiß, Du fühltest Dich nicht wohl in Deiner Haut, Du hättest sie am liebsten ausgezogen wie einen Pullover. Du kriegtest Migräne, kotztest bei Wanderungen auf die Waldwege, hattest Beine wie Streichhölzer.

In Dein Tagebuch schriebst Du, damals, 1989, mit 13:

„Manchmal fühl ich so eine Leere, da weiß ich nichts mehr zu tun, nichts mehr zu weinen oder zu lachen, nichts mehr zu leben. Dann leg ich mich hin und leb nicht mehr.“

Du lebst noch. Ich bin stolz auf Dich – mein Mädchen!

Freitag, 12. Februar 2010

Vergänglichkeit

Am 12. Feb 2010 im Topic 'Tiefseetauchen'

In einem Bildband von Isolde Ohlbaum, den mir irgendwann einmal eine liebe Freundin in die Hand drückte, stieß ich auf eindrucksvolle Fotos alter Grabskulpturen. Klar, es ist Frau Ohlbaums talentiertem Auge geschuldet, dass die Bilder an sich faszinieren. Interessanter noch fand ich aber, dass sich jemand in Bild und gesammelter Lyrik mit Tod und Ästhetik gleichzeitig auseinandersetzte, und das in einer Zeit, in der der Gedanke an das Sterben und den Tod ausgesprochen unpopulär ist. Gestorben wird allenfalls noch im Film (dann garniert mit viel Blut und Kugeln oder viel Dramatik und Poesie). Oder in wirklich guten Fernsehserien, die allerdings leider Ausnahmeerscheinung bleiben.

Wir haben ja eigentlich keine richtige Trauerkultur mehr. Unsere Friedhöfe werden immer uniformer, der Trend geht zum anonymen Gräberfeld. Wenn es hochkommt, dann gibt es überdimensionale Herzen aus Granit. Ich finde die Sepulkralkultur vergangener Zeiten so bewegend. Besonders beeindruckte mich in dieser Hinsicht eine Reise nach Wien, die leider schon ein wenig zurückliegt. Natürlich war der Zentralfriedhof (330.000 Gräber!) Besichtigungspunkt. Viele Grabstätten berühmter Persönlichkeiten, aber vor allem Kunst am Grab. Aber auch sonst... Immer wieder fand ich irgendwo im Wiener Stadtbild, im Vorbeilaufen, hier einen steinernen Schädel, dort eine Begräbnisstätte.

Ich weiß noch, wie ich mich als Kind immer erschreckte, wenn es irgendwo ein Skelett oder einen Schädel zu sehen gab. Ich hatte irgendwie verinnerlicht, dass das etwas Gruseliges ist und mir wurde flau im Magen, aber da war trotz allem auch immer eine gewisse Faszination. Vielleicht war es auch diese Faszination, gepaart mit einem Quantum Voyeurismus, die mich mal in einen Vortrag von Mark Benecke trieb - danach schlief ich zwei Nächte schlecht und träumte von Maden und Leichen. Etwas Zeit ging ins Land, ich ging ein zweites Mal, träumte ein zweites Mal schlecht... Aber mir wurde auch wieder einmal bewusst, wie vergänglich unsere Körper sind und dass es der Natur relativ egal ist, wer man vor dem Tod war, was man hatte, wen man kannte. Die Menschen früher wussten das irgendwie noch.

Da gab es zum Beispiel die Sitte, ein kleines hölzernes oder elfenbeinernes "Tödlein" oder auch "Memento mori" mit sich herumzutragen, um sich an die eigene Vergänglichkeit zu erinnern.

Bis ins 20. Jahrhundert hinein hat man die gerade Verstorbenen auf dem Totenbett oder im Sarg arrangiert, mit Blumenbouquett und den schönsten Kleidern, und ein Erinnerungsfoto machen lassen. Die Totenbettfotografie mutet aber den meisten heute wohl eher makaber oder unheimlich an. Ich finde das aber auf eine eigenartige Weise respektvoll und zugleich auch realistisch - sieht doch ein Toter eben tot aus. Der Fotograf Walter Schels und die Journalistin Beate Lakotta trauten sich das - Fotos von Sterbenden vor und nach deren Tod zu machen und deren Geschichten zu erzählen. Das Ergebnis ist beeindruckend und in keiner Weise pietätlos.

Sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, ohne gleich in die Gothic-Ecke (Gruftis nennt man sie ja heute nicht mehr) gesteckt zu werden ist gar nicht so leicht. Im Gespräch kamen auch schon Reaktionen wie "Was machst Du Dir darüber einen Kopf, Du bist doch noch jung...". Dennoch habe ich Freunde sterben sehen. Es ist zutreffend: Nichts ist so sicher wie die Tatsache, dass wir sterben, und nichts so ungewiss wie der Zeitpunkt. Ab und an kann es nicht schaden, sich das ins Gedächtnis zu rufen.

Meine Musik des Tages:

Midlake - Acts Of Man

Wir haben ja eigentlich keine richtige Trauerkultur mehr. Unsere Friedhöfe werden immer uniformer, der Trend geht zum anonymen Gräberfeld. Wenn es hochkommt, dann gibt es überdimensionale Herzen aus Granit. Ich finde die Sepulkralkultur vergangener Zeiten so bewegend. Besonders beeindruckte mich in dieser Hinsicht eine Reise nach Wien, die leider schon ein wenig zurückliegt. Natürlich war der Zentralfriedhof (330.000 Gräber!) Besichtigungspunkt. Viele Grabstätten berühmter Persönlichkeiten, aber vor allem Kunst am Grab. Aber auch sonst... Immer wieder fand ich irgendwo im Wiener Stadtbild, im Vorbeilaufen, hier einen steinernen Schädel, dort eine Begräbnisstätte.

Ich weiß noch, wie ich mich als Kind immer erschreckte, wenn es irgendwo ein Skelett oder einen Schädel zu sehen gab. Ich hatte irgendwie verinnerlicht, dass das etwas Gruseliges ist und mir wurde flau im Magen, aber da war trotz allem auch immer eine gewisse Faszination. Vielleicht war es auch diese Faszination, gepaart mit einem Quantum Voyeurismus, die mich mal in einen Vortrag von Mark Benecke trieb - danach schlief ich zwei Nächte schlecht und träumte von Maden und Leichen. Etwas Zeit ging ins Land, ich ging ein zweites Mal, träumte ein zweites Mal schlecht... Aber mir wurde auch wieder einmal bewusst, wie vergänglich unsere Körper sind und dass es der Natur relativ egal ist, wer man vor dem Tod war, was man hatte, wen man kannte. Die Menschen früher wussten das irgendwie noch.

Da gab es zum Beispiel die Sitte, ein kleines hölzernes oder elfenbeinernes "Tödlein" oder auch "Memento mori" mit sich herumzutragen, um sich an die eigene Vergänglichkeit zu erinnern.

Bis ins 20. Jahrhundert hinein hat man die gerade Verstorbenen auf dem Totenbett oder im Sarg arrangiert, mit Blumenbouquett und den schönsten Kleidern, und ein Erinnerungsfoto machen lassen. Die Totenbettfotografie mutet aber den meisten heute wohl eher makaber oder unheimlich an. Ich finde das aber auf eine eigenartige Weise respektvoll und zugleich auch realistisch - sieht doch ein Toter eben tot aus. Der Fotograf Walter Schels und die Journalistin Beate Lakotta trauten sich das - Fotos von Sterbenden vor und nach deren Tod zu machen und deren Geschichten zu erzählen. Das Ergebnis ist beeindruckend und in keiner Weise pietätlos.

Sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, ohne gleich in die Gothic-Ecke (Gruftis nennt man sie ja heute nicht mehr) gesteckt zu werden ist gar nicht so leicht. Im Gespräch kamen auch schon Reaktionen wie "Was machst Du Dir darüber einen Kopf, Du bist doch noch jung...". Dennoch habe ich Freunde sterben sehen. Es ist zutreffend: Nichts ist so sicher wie die Tatsache, dass wir sterben, und nichts so ungewiss wie der Zeitpunkt. Ab und an kann es nicht schaden, sich das ins Gedächtnis zu rufen.

Meine Musik des Tages:

Midlake - Acts Of Man

Mittwoch, 3. Februar 2010

Da sein, so sein, jetzt sein

Am 3. Feb 2010 im Topic 'Tiefseetauchen'

Glück ist etwas, das irgendwie allen immer erstrebenswert scheint. Geht es aber darum, Glück zu definieren, dann wird es schwierig. "Glücklich werden!", das liegt in der Zukunft. Es bleibt vage, wenig greifbar und der Begriff an sich ist sehr dehnbar. Die gesamte Bandbreite menschlicher Erlebnisse und Erfahrungen kann in der Vorstellung von Glück enthalten sein. Vom Banalen (Geld) bis hin zum Tiefgründigen (zusammen alt werden) ist alles dabei. Fest steht aber, dass Glück etwas ist, auf das man offensichtlich hinarbeiten oder zumindest doch hin-sehnsüchteln sollte.

Wenn ich überlege, wann ich Glück empfunden habe, dann hatte das bemerkenswerterweise immer etwas mit der Gegenwart zu tun. Glücklich bin ich, wenn ich vollkommen darin aufgehe, mit dem Pinsel in der Hand und Terpentingeruch in der Nase meine Schuppentür anzustreichen. Glücklich bin ich auch dann, wenn ich nur stumm und mit offenen Ohren dasitze und Musik höre - bewusst und Ton für Ton. Glücklich bin ich, wenn ich im Sattel meines Fahrrades die Bewegung und den Wind im Haar spüre. Oder wenn ich in Begegnungen und Gesprächen die Gegenwart (!) anderer Menschen genieße.

Ein kluger Mensch hat mir mal gesagt, es sei ungesund, zu sehr außerhalb der eigenen Gegenwart zu sein. Das Hadern mit Fehlern, Verfehlungen und Defiziten der Vergangenheit nimmt mir ebenso die Luft zum Atmen wie Angst vor der Zukunft und die damit verbundenen Grübeleien. Vergangenheit und Zukunft sind Teil meines Daseins, aber sie sind, was sie sind: Vergangen oder noch nicht geschehen. Wenn ich mich in ihnen aufhalte, bin ich mit mir selbst ungleichzeitig.

Sich gegenwärtig sein kann euphorisch machen. Man wird innerlich leiser und aufmerksamer für das, was gerade geschieht und wie es sich anfühlt. Bewertungen treten in den Hintergrund, Beobachtungen in den Vordergrund. Mit der Vergangenheit tritt auch das Messen der Gegenwart an Gewesenem zurück. Gegenwärtig sein heißt auch, sich selbst nicht als etwas noch zu werdendes zu begreifen, sondern einen Wandel zu beobachten in dem Moment, in dem er geschieht. In der Gegenwart besteht die Welt nicht mehr aus aufgehäuften Schulden und noch auszugleichenden Defiziten. Im Jetzt ist Erlebnis, Erfahren und Befreiung von dem Zwang des Bewerten-Müssens. Es ist, wie es ist.

Es ist ein verführerischer Gedanke: In den Tag hineinleben, leben, als gebe es kein gestern und kein morgen, carpe diem. Das ist dauerhaft wohl kaum möglich und lebbar. Dem zum Trotz übe ich fleißig, die Gegenwart bewusster werden zu lassen. Von den Früchten dieses Übens kann ich lange zehren. Ich nähere mich mir selbst immer wieder neu, so, wie ich im Hier und Jetzt bin, mit wachsender Akzeptanz. Nicht die schlechteste Ernte.

Meine Musik des Tages:

Alexi Murdoch - Breathe

Wenn ich überlege, wann ich Glück empfunden habe, dann hatte das bemerkenswerterweise immer etwas mit der Gegenwart zu tun. Glücklich bin ich, wenn ich vollkommen darin aufgehe, mit dem Pinsel in der Hand und Terpentingeruch in der Nase meine Schuppentür anzustreichen. Glücklich bin ich auch dann, wenn ich nur stumm und mit offenen Ohren dasitze und Musik höre - bewusst und Ton für Ton. Glücklich bin ich, wenn ich im Sattel meines Fahrrades die Bewegung und den Wind im Haar spüre. Oder wenn ich in Begegnungen und Gesprächen die Gegenwart (!) anderer Menschen genieße.

Ein kluger Mensch hat mir mal gesagt, es sei ungesund, zu sehr außerhalb der eigenen Gegenwart zu sein. Das Hadern mit Fehlern, Verfehlungen und Defiziten der Vergangenheit nimmt mir ebenso die Luft zum Atmen wie Angst vor der Zukunft und die damit verbundenen Grübeleien. Vergangenheit und Zukunft sind Teil meines Daseins, aber sie sind, was sie sind: Vergangen oder noch nicht geschehen. Wenn ich mich in ihnen aufhalte, bin ich mit mir selbst ungleichzeitig.

Sich gegenwärtig sein kann euphorisch machen. Man wird innerlich leiser und aufmerksamer für das, was gerade geschieht und wie es sich anfühlt. Bewertungen treten in den Hintergrund, Beobachtungen in den Vordergrund. Mit der Vergangenheit tritt auch das Messen der Gegenwart an Gewesenem zurück. Gegenwärtig sein heißt auch, sich selbst nicht als etwas noch zu werdendes zu begreifen, sondern einen Wandel zu beobachten in dem Moment, in dem er geschieht. In der Gegenwart besteht die Welt nicht mehr aus aufgehäuften Schulden und noch auszugleichenden Defiziten. Im Jetzt ist Erlebnis, Erfahren und Befreiung von dem Zwang des Bewerten-Müssens. Es ist, wie es ist.

Es ist ein verführerischer Gedanke: In den Tag hineinleben, leben, als gebe es kein gestern und kein morgen, carpe diem. Das ist dauerhaft wohl kaum möglich und lebbar. Dem zum Trotz übe ich fleißig, die Gegenwart bewusster werden zu lassen. Von den Früchten dieses Übens kann ich lange zehren. Ich nähere mich mir selbst immer wieder neu, so, wie ich im Hier und Jetzt bin, mit wachsender Akzeptanz. Nicht die schlechteste Ernte.

Meine Musik des Tages:

Alexi Murdoch - Breathe

Montag, 18. Januar 2010

Zwischen den Stühlen

Am 18. Jan 2010 im Topic 'Tiefseetauchen'

"Man kann nicht nicht kommunizieren...!" Dieses wahre Wort von Paul Watzlawick beschäftigt mich wieder mal.

Was sage ich aus, wenn ich nicht kommuniziere? Wenn ich mich dem Sprechen und Schreiben manchen Personen gegenüber verweigere? Und was ist die Botschaft, die ankommt, obwohl ich eigentlich nur nicht kommunizieren will?

Das hängt natürlich immer vom Empfänger (oder in diesem Fall Nicht-Empfänger) ab: Er trägt eine Brille und nimmt wahr, was seiner persönlichen Erfahrungsgeschichte mit mir und anderen entspricht.

Man könnte sagen, die Entscheidungsgrundlage für ein Kommunizieren oder Nicht-Kommunizieren sei ganz simpel. Entweder man will es, oder man will es nicht. Beispiel: Ich entscheide, ob ich meiner Mutter zu ihrem heutigen Geburtstag gratulieren will, und dann verhalte ich mich entsprechend. Was Watzlawick aber zu Bedenken gibt ist, dass Kommunikation über das reine Wort hinausgeht und dass auch ein Unterlassen eine Botschaft transportieren kann.

Die reine Entscheidung umfasst nur die beiden Pole "Ja" und "Nein". Die dahinter stehenden Botschaften, Motivationen, Subtexte, Interpretationsmöglichkeiten dagegen sind sehr vielfältig und liegen in fast genau so großem Maß beim Empfänger wie beim Sender. Je nachdem, ob ich meiner Mutter gratuliere oder nicht, wird sie sich entsprechend fühlen. Ihre mögliche Reaktion auf mein Verhalten beeinflusst dasselbe.

Dabei würde ich gern einfach nur nicht kommunizieren - das heißt, in diesem Fall wäre es mir am allerliebsten, meine Mutter hätte keinen Geburtstag, zu dem man ihr gratulieren könnte oder müsste. Ich würde gern all die Assoziationen, die sie aufgrund unserer beider Beziehungsverflechtungen haben könnte, einfach nur vermeiden. Ich würde gern meinen Alltag frei halten von im Raum stehenden Erwartungen, von denen ich glaube, dass sie sie hat. Meine (kurze und unsentimentale) Gratulations-Mail an meine Mutter war nur dazu gut, um mögliche Reaktionen auf eine Nicht-Kommunikation meinerseits zu verhindern. Ganz schön kompliziert, und eigentlich auch recht unnötig, denn eigentlich sind ihre Erwartungen und ihre Gefühle auch ihr Problem, nicht meines.

Kommunikation ist schwierig. Ich kenne das Gefühl, mich der Kommunikation entziehen und schweigen zu wollen. Es überkommt mich manches Mal mit großer Dringlichkeit - ich will den Kopf unter die Decke stecken und auf nichts mehr reagieren müssen. Ich empfinde jede Nachfrage nach meinem Befinden dann als Rechtfertigungszwang. Wieder geht es um die Gefühle anderer, die ausgelöst werden durch mein Schweigen. Ihr Problem, nicht meins, das sagt sich dann auch manchmal leicht.

Denn ich kenne auch die andere Seite. Manches Mal wunderte ich mich über das Schweigen anderer, das mir unbegründet schien und für das ich keine logische Erklärung fand - hatte man doch im Vorfeld immer gleichberechtigte und vielsagende Formen des Miteinander-Sprechens. Zweifel kamen hoch wie Schaum aus der Waschmaschine, wo vorher noch alles gut zu funktionieren schien. Und selbst, wenn man dann etliche Male wieder reibungslos gewaschen hat, traut man dem Frieden bisweilen nicht so ganz. Irgendwas falsch bedient, zu schnell geschleudert, eine dunkle Socke in der Weißwäsche? Zweifel dieser Art sind schwer zu verkraften.

Kommunikation, wenn ich sie denn aufrecht erhalten will, lebt wohl von der Dynamik. Schweigepausen von Freunden zeigten mir manches Mal auch, dass es okay ist, zu schweigen und mal nicht kommunizieren zu wollen oder zu können. Zu anderen Zeiten war es dann mal wieder das unerwartete Wort eines Gegenübers oder eine innige, verwobene und intensive Art des Austausches, die den Tag rettete. Der einzige Platz für Kommunikation könnte in der Tat zwischen den Stühlen sein, in der Bewegung.

Was sage ich aus, wenn ich nicht kommuniziere? Wenn ich mich dem Sprechen und Schreiben manchen Personen gegenüber verweigere? Und was ist die Botschaft, die ankommt, obwohl ich eigentlich nur nicht kommunizieren will?

Das hängt natürlich immer vom Empfänger (oder in diesem Fall Nicht-Empfänger) ab: Er trägt eine Brille und nimmt wahr, was seiner persönlichen Erfahrungsgeschichte mit mir und anderen entspricht.

Man könnte sagen, die Entscheidungsgrundlage für ein Kommunizieren oder Nicht-Kommunizieren sei ganz simpel. Entweder man will es, oder man will es nicht. Beispiel: Ich entscheide, ob ich meiner Mutter zu ihrem heutigen Geburtstag gratulieren will, und dann verhalte ich mich entsprechend. Was Watzlawick aber zu Bedenken gibt ist, dass Kommunikation über das reine Wort hinausgeht und dass auch ein Unterlassen eine Botschaft transportieren kann.

Die reine Entscheidung umfasst nur die beiden Pole "Ja" und "Nein". Die dahinter stehenden Botschaften, Motivationen, Subtexte, Interpretationsmöglichkeiten dagegen sind sehr vielfältig und liegen in fast genau so großem Maß beim Empfänger wie beim Sender. Je nachdem, ob ich meiner Mutter gratuliere oder nicht, wird sie sich entsprechend fühlen. Ihre mögliche Reaktion auf mein Verhalten beeinflusst dasselbe.

Dabei würde ich gern einfach nur nicht kommunizieren - das heißt, in diesem Fall wäre es mir am allerliebsten, meine Mutter hätte keinen Geburtstag, zu dem man ihr gratulieren könnte oder müsste. Ich würde gern all die Assoziationen, die sie aufgrund unserer beider Beziehungsverflechtungen haben könnte, einfach nur vermeiden. Ich würde gern meinen Alltag frei halten von im Raum stehenden Erwartungen, von denen ich glaube, dass sie sie hat. Meine (kurze und unsentimentale) Gratulations-Mail an meine Mutter war nur dazu gut, um mögliche Reaktionen auf eine Nicht-Kommunikation meinerseits zu verhindern. Ganz schön kompliziert, und eigentlich auch recht unnötig, denn eigentlich sind ihre Erwartungen und ihre Gefühle auch ihr Problem, nicht meines.

Kommunikation ist schwierig. Ich kenne das Gefühl, mich der Kommunikation entziehen und schweigen zu wollen. Es überkommt mich manches Mal mit großer Dringlichkeit - ich will den Kopf unter die Decke stecken und auf nichts mehr reagieren müssen. Ich empfinde jede Nachfrage nach meinem Befinden dann als Rechtfertigungszwang. Wieder geht es um die Gefühle anderer, die ausgelöst werden durch mein Schweigen. Ihr Problem, nicht meins, das sagt sich dann auch manchmal leicht.

Denn ich kenne auch die andere Seite. Manches Mal wunderte ich mich über das Schweigen anderer, das mir unbegründet schien und für das ich keine logische Erklärung fand - hatte man doch im Vorfeld immer gleichberechtigte und vielsagende Formen des Miteinander-Sprechens. Zweifel kamen hoch wie Schaum aus der Waschmaschine, wo vorher noch alles gut zu funktionieren schien. Und selbst, wenn man dann etliche Male wieder reibungslos gewaschen hat, traut man dem Frieden bisweilen nicht so ganz. Irgendwas falsch bedient, zu schnell geschleudert, eine dunkle Socke in der Weißwäsche? Zweifel dieser Art sind schwer zu verkraften.

Kommunikation, wenn ich sie denn aufrecht erhalten will, lebt wohl von der Dynamik. Schweigepausen von Freunden zeigten mir manches Mal auch, dass es okay ist, zu schweigen und mal nicht kommunizieren zu wollen oder zu können. Zu anderen Zeiten war es dann mal wieder das unerwartete Wort eines Gegenübers oder eine innige, verwobene und intensive Art des Austausches, die den Tag rettete. Der einzige Platz für Kommunikation könnte in der Tat zwischen den Stühlen sein, in der Bewegung.

Montag, 11. Januar 2010

Zu viele Menschen

Am 11. Jan 2010 im Topic 'Tiefseetauchen'

Ein verschneiter Januartag in Hamburg: Ich bewege mich auf versalzenem, nassen Asphalt im Hauptbahnhof durch mir entgegenströmende Menschenmengen und merke, das bin ich nicht mehr gewohnt. Meine Augen sind überfordert mit den vielen Gesichtern, mein Körper mit den Ausweichbewegungen, mein Geist mit der Suche nach dem richtigen Weg.

Dabei war das Stadtleben mal kein Problem. Ich nutzte die Nacht für ausgedehnte Stadtspaziergänge. Die Punks kriegten ihren Euro und Leute, die mir komisch kamen, eine gelassene Antwort. Ich mochte nächtliche Fahrten mit der Straßenbahn und die Art, wie Lichter an mir vorbeizogen. Keine Furcht.

Jetzt ist es anders. Meine irritierten Blicke sprechen eine deutliche Sprache. Es ist mir anzusehen, dass ich mich fühle wie einem Museum für Spielarten menschlichen Verhaltens - wie ein Zuschauer, ein Besucher, definitiv nicht Teil des Geschehens, sondern in der Distanz. Es ist keine reine Abscheu, mit der ich auf das großstädtische Geschehen reagiere, eher eine Art tiefe Erschütterung.

Es gibt nur weniges, das ich mir gern am Stadtleben einverleiben würde. Die Möglichkeit, zu fast jeder Tageszeit ein Café aufzusuchen vielleicht. Oder die Vielfalt an kulturellen Möglichkeiten, gegen die sich das kleinstädtische Angebot hier ausnimmt wie eine Schulaufführung.

Größer ist der Teil der Eindrücke, gegen die ich mich wehren möchte, die ich aber vielleicht auch nur wahrnehme, eben weil ich sie nicht gewohnt bin. Ich bin nicht naiv. Aber meine Hornhaut scheint nicht dick genug zu sein, um mich abzugrenzen gegen das Bild des Punk-Mädchens, das mit in den Ärmeln versteckten Händen, rotgeschwollenen Augen, verschlossenem Gesicht und meilenfernen Blick die ganze Nacht U-Bahn fährt, weil das wärmer ist als der Schneefall draußen. Ich bin nicht stumpf genug, um die Kontraste zu ignorieren zwischen dem Menschen, der auf der Reeperbahn im Schneematsch sitzt, vor sich einen Pappbecher, den Blick zum Boden gerichtet, kaum wahrgenommen als Person, und der mit glänzenden Lacktüten bepackten, blondierten Pelzträgerin, die den Jungfernstieg herunterstöckelt.

Mich überschwemmen diese Eindrücke, und mit ihnen kaum erträgliche Verzweiflung und Ekel. Vor allem Ekel über das Lebewesen, das sich so gern als die Krone der Schöpfung bezeichnet und dessen Existenz auf dieser Welt Blüten treibt, deren Absurdität besonders in Ballungsgebieten deutlich sichtbar wird. Wenn man stark oder auch schwach genug ist, hinzusehen. Ich gebe zu, in dieser Hinsicht bin ich ein wenig misanthropisch.

Zugleich konfrontiert mich die Stadt mit großen, unüberschaubaren Menschenmengen, und ein Schatten von Erkenntnis schleicht sich in mein Bewusstsein. Es ist die Erkenntnis darüber, dass sich hinter all diesen Gesichtern, unter all den Mänteln, in all den Schuhen individuelle Existenzen verbergen, mit eigenem Himmel und eigener Hölle. Sie alle zu erfassen ist unmöglich, sie alle zu bewerten arrogant. Begegnung ist immer nur vereinzelnd möglich, andere Vorstellungen als diese überfordern mich angesichts der schieren Masse. Trotzdem ist ein streiflichtartiger Blick darauf verführerisch, weil er mir eine Ahnung gibt von der eigenen Bedeutungslosigkeit und zeitgleich der eigenen Bedeutsamkeit. Es ist ein Gedanke zum Schwindeligwerden.

Dieses Schwindelgefühl ist allerdings auf Dauer für mich unerträglich, ebenso wie das der Verzweiflung. Es bleiben die Möglichkeiten der Flucht davor - ins Innere oder in die Ferne. Die Flucht ins Innere würde bedeuten, ich ließe mir besagte Hornhaut wachsen, lernte jeden Tag mehr, nicht mehr hinzuschauen und nicht mehr hineinzusehen, legte mir Scheuklappen zu. Eine völlig legitime Strategie. Die Flucht in den räumlichen Abstand bedeutet, ich entziehe mich der täglichen Konfrontation mit diesen vielen anderen Menschen und wähle eine Umgebung, die meinem Auffassungsverhalten mehr entspricht - in diesem Fall dünner besiedeltes, weniger frequentiertes Terrain. Das erspart es mir, in ständiger Anpassung und Reaktion leben zu müssen, bewahrt mir aber zeitgleich die Möglichkeit, doch hinzuschauen, wenn ich mir dieser Form menschlichen Erlebens wieder bewusst werden will.

Manchmal liebe ich es, weit und breit keine Menschenseele sehen zu müssen. Mein Schritt muss sich keiner fremden Richtung, keiner Mauer, keinem Tempo anpassen. Auch das kann Freiheit bedeuten.

Dabei war das Stadtleben mal kein Problem. Ich nutzte die Nacht für ausgedehnte Stadtspaziergänge. Die Punks kriegten ihren Euro und Leute, die mir komisch kamen, eine gelassene Antwort. Ich mochte nächtliche Fahrten mit der Straßenbahn und die Art, wie Lichter an mir vorbeizogen. Keine Furcht.

Jetzt ist es anders. Meine irritierten Blicke sprechen eine deutliche Sprache. Es ist mir anzusehen, dass ich mich fühle wie einem Museum für Spielarten menschlichen Verhaltens - wie ein Zuschauer, ein Besucher, definitiv nicht Teil des Geschehens, sondern in der Distanz. Es ist keine reine Abscheu, mit der ich auf das großstädtische Geschehen reagiere, eher eine Art tiefe Erschütterung.

Es gibt nur weniges, das ich mir gern am Stadtleben einverleiben würde. Die Möglichkeit, zu fast jeder Tageszeit ein Café aufzusuchen vielleicht. Oder die Vielfalt an kulturellen Möglichkeiten, gegen die sich das kleinstädtische Angebot hier ausnimmt wie eine Schulaufführung.

Größer ist der Teil der Eindrücke, gegen die ich mich wehren möchte, die ich aber vielleicht auch nur wahrnehme, eben weil ich sie nicht gewohnt bin. Ich bin nicht naiv. Aber meine Hornhaut scheint nicht dick genug zu sein, um mich abzugrenzen gegen das Bild des Punk-Mädchens, das mit in den Ärmeln versteckten Händen, rotgeschwollenen Augen, verschlossenem Gesicht und meilenfernen Blick die ganze Nacht U-Bahn fährt, weil das wärmer ist als der Schneefall draußen. Ich bin nicht stumpf genug, um die Kontraste zu ignorieren zwischen dem Menschen, der auf der Reeperbahn im Schneematsch sitzt, vor sich einen Pappbecher, den Blick zum Boden gerichtet, kaum wahrgenommen als Person, und der mit glänzenden Lacktüten bepackten, blondierten Pelzträgerin, die den Jungfernstieg herunterstöckelt.

Mich überschwemmen diese Eindrücke, und mit ihnen kaum erträgliche Verzweiflung und Ekel. Vor allem Ekel über das Lebewesen, das sich so gern als die Krone der Schöpfung bezeichnet und dessen Existenz auf dieser Welt Blüten treibt, deren Absurdität besonders in Ballungsgebieten deutlich sichtbar wird. Wenn man stark oder auch schwach genug ist, hinzusehen. Ich gebe zu, in dieser Hinsicht bin ich ein wenig misanthropisch.

Zugleich konfrontiert mich die Stadt mit großen, unüberschaubaren Menschenmengen, und ein Schatten von Erkenntnis schleicht sich in mein Bewusstsein. Es ist die Erkenntnis darüber, dass sich hinter all diesen Gesichtern, unter all den Mänteln, in all den Schuhen individuelle Existenzen verbergen, mit eigenem Himmel und eigener Hölle. Sie alle zu erfassen ist unmöglich, sie alle zu bewerten arrogant. Begegnung ist immer nur vereinzelnd möglich, andere Vorstellungen als diese überfordern mich angesichts der schieren Masse. Trotzdem ist ein streiflichtartiger Blick darauf verführerisch, weil er mir eine Ahnung gibt von der eigenen Bedeutungslosigkeit und zeitgleich der eigenen Bedeutsamkeit. Es ist ein Gedanke zum Schwindeligwerden.

Dieses Schwindelgefühl ist allerdings auf Dauer für mich unerträglich, ebenso wie das der Verzweiflung. Es bleiben die Möglichkeiten der Flucht davor - ins Innere oder in die Ferne. Die Flucht ins Innere würde bedeuten, ich ließe mir besagte Hornhaut wachsen, lernte jeden Tag mehr, nicht mehr hinzuschauen und nicht mehr hineinzusehen, legte mir Scheuklappen zu. Eine völlig legitime Strategie. Die Flucht in den räumlichen Abstand bedeutet, ich entziehe mich der täglichen Konfrontation mit diesen vielen anderen Menschen und wähle eine Umgebung, die meinem Auffassungsverhalten mehr entspricht - in diesem Fall dünner besiedeltes, weniger frequentiertes Terrain. Das erspart es mir, in ständiger Anpassung und Reaktion leben zu müssen, bewahrt mir aber zeitgleich die Möglichkeit, doch hinzuschauen, wenn ich mir dieser Form menschlichen Erlebens wieder bewusst werden will.

Manchmal liebe ich es, weit und breit keine Menschenseele sehen zu müssen. Mein Schritt muss sich keiner fremden Richtung, keiner Mauer, keinem Tempo anpassen. Auch das kann Freiheit bedeuten.

Donnerstag, 10. Dezember 2009

Konsequentes Scheitern

Am 10. Dez 2009 im Topic 'Tiefseetauchen'

Dass vieles im Leben eine Frage des Standpunktes ist, ist eine schon fast penetrant populäre Aussage, die aber trotzdem stimmt. Sie wird um so wahrer, weil es eigentlich so schwer ist, den eigenen Standpunkt zu ändern.

Ich habe für alles im Leben eine Kategorie (sogar hier!). Im Verlauf der Vergangenheit hat sich - mehr als ich es eigentlich will - gefestigt, was richtig und was falsch zu sein hat. In mir, und um mich. Mehr aber als mit den Kategorien um mich habe ich mit den Kategorien in mir zu kämpfen.

Scheitern ist etwas, was in die Kategorie "Geht gar nicht!" fällt, und es ist sowohl in meinem Inneren als auch in der mich umgebenden sozialen Gemeinschaft schwerstens unbeliebt. Wer es nicht schafft, gewissen Idealbildern zu entsprechen, fühlt sich deswegen schlecht und sucht diesen Mangel zu verstecken, auszugleichen, auszulöschen, vor ihm davon zu laufen, umzumünzen, zu rechtfertigen. Man kommt nur irgendwie nicht auf die Idee, dieses Gefühl des Mangels zu hinterfragen. Den Standpunkt zu wechseln, eben.

Dabei ist das ganze Leben trocken betrachtet ein einziges Scheitern, schließlich endet es mit dem Tod. Was man daraus für Schlüsse zieht, kann völlig gegensätzliche Ergebnisse zeitigen.

Mein Scheitern gehört mir! Ich muss mir nicht einreden, daran gewachsen zu sein, denn das ist nicht immer der Fall. Ich möchte es mir nur zurückerobern. Denn mein Scheitern gehörte so lange anderen. Offene Vorwürfe über mein Scheitern habe ich mir anhören, stumme habe ich fühlen müssen. Dabei ist es mein Scheitern. Wie ich es wagen kann, unglücklich zu sein? Ich kann es!! Ich bin es - oft! Wie es geschehen kann, dass ich Dinge anders mache, als ich oder andere es für mich geplant haben? Es geschieht! Ich stolpere über meine eigenen Füße. Life sucks - manchmal. Aber es ist meins.

Scheitern geht. Konsequent. Man sieht es ja.

Meine Musik (und Inspiration) des Tages:

The Notwist - Consequence

Ich habe für alles im Leben eine Kategorie (sogar hier!). Im Verlauf der Vergangenheit hat sich - mehr als ich es eigentlich will - gefestigt, was richtig und was falsch zu sein hat. In mir, und um mich. Mehr aber als mit den Kategorien um mich habe ich mit den Kategorien in mir zu kämpfen.

Scheitern ist etwas, was in die Kategorie "Geht gar nicht!" fällt, und es ist sowohl in meinem Inneren als auch in der mich umgebenden sozialen Gemeinschaft schwerstens unbeliebt. Wer es nicht schafft, gewissen Idealbildern zu entsprechen, fühlt sich deswegen schlecht und sucht diesen Mangel zu verstecken, auszugleichen, auszulöschen, vor ihm davon zu laufen, umzumünzen, zu rechtfertigen. Man kommt nur irgendwie nicht auf die Idee, dieses Gefühl des Mangels zu hinterfragen. Den Standpunkt zu wechseln, eben.

Dabei ist das ganze Leben trocken betrachtet ein einziges Scheitern, schließlich endet es mit dem Tod. Was man daraus für Schlüsse zieht, kann völlig gegensätzliche Ergebnisse zeitigen.

Mein Scheitern gehört mir! Ich muss mir nicht einreden, daran gewachsen zu sein, denn das ist nicht immer der Fall. Ich möchte es mir nur zurückerobern. Denn mein Scheitern gehörte so lange anderen. Offene Vorwürfe über mein Scheitern habe ich mir anhören, stumme habe ich fühlen müssen. Dabei ist es mein Scheitern. Wie ich es wagen kann, unglücklich zu sein? Ich kann es!! Ich bin es - oft! Wie es geschehen kann, dass ich Dinge anders mache, als ich oder andere es für mich geplant haben? Es geschieht! Ich stolpere über meine eigenen Füße. Life sucks - manchmal. Aber es ist meins.

Scheitern geht. Konsequent. Man sieht es ja.

Meine Musik (und Inspiration) des Tages:

The Notwist - Consequence

Freitag, 4. Dezember 2009

Spuren

Am 4. Dez 2009 im Topic 'Tiefseetauchen'

Spuren sind, was bleibt, wenn vorher etwas oder jemand da war.

Sie können harmlos und unschuldig sein: Fußspuren im Schnee, Knitterspuren vom Kissen auf der Wange.

Oder schön: Handschrift in einem Brief, ein getrocknetes Kleeblatt zwischen den Seiten eines antiquarischen Buches.

Oder ärgerlich: Fußabdrücke auf frisch gewischten Fliesen, Fingerspuren auf frisch poliertem Glas, Brandspuren einer Zigarette im Sofapolster.

Oder dramatisch: Bremsspuren auf der Autobahn, Narben auf der Haut, Lippenstift am Hemdkragen, DNA-Spuren am Tatort.

Manche Spuren sieht man nicht. Das macht sie nicht weniger real. Diese Spuren sind deutlich zu spüren. Ich spüre seine Spuren jeden Tag, immer wieder. Es sind die Spuren seiner Hände, die keine Grenzen kannten. Es sind die Spuren seiner Worte, die laut und oft unbarmherzig waren. Auch sein Gehen hat eine Spur verursacht - wer ahnt schon, dass auch eine Leere solche Spuren hinterlässt.

Ich spüre seine Spuren in anderen Menschen. Das ist sein zweifelhaftes Geschenk an mich. Seine Spuren gehören nicht zu diesen Menschen. Sie rauben den Menschen, die mir begegnen, die Unschuld. Es sind alte Spuren, die nicht ins Hier und Jetzt gehören. Ich erkenne sie so oft nicht einmal als Spuren und tue anderen Unrecht, die keine Ahnung haben von dem, der vor ihnen, vor allen anderen da gewesen ist.

Es bleibt an mir, diese Spuren zu lesen und zu deuten und mich und meine Mitmenschen davon zu befreien. Danke, Vater, für dieses harte Stück Arbeit!

Sie können harmlos und unschuldig sein: Fußspuren im Schnee, Knitterspuren vom Kissen auf der Wange.

Oder schön: Handschrift in einem Brief, ein getrocknetes Kleeblatt zwischen den Seiten eines antiquarischen Buches.

Oder ärgerlich: Fußabdrücke auf frisch gewischten Fliesen, Fingerspuren auf frisch poliertem Glas, Brandspuren einer Zigarette im Sofapolster.

Oder dramatisch: Bremsspuren auf der Autobahn, Narben auf der Haut, Lippenstift am Hemdkragen, DNA-Spuren am Tatort.

Manche Spuren sieht man nicht. Das macht sie nicht weniger real. Diese Spuren sind deutlich zu spüren. Ich spüre seine Spuren jeden Tag, immer wieder. Es sind die Spuren seiner Hände, die keine Grenzen kannten. Es sind die Spuren seiner Worte, die laut und oft unbarmherzig waren. Auch sein Gehen hat eine Spur verursacht - wer ahnt schon, dass auch eine Leere solche Spuren hinterlässt.

Ich spüre seine Spuren in anderen Menschen. Das ist sein zweifelhaftes Geschenk an mich. Seine Spuren gehören nicht zu diesen Menschen. Sie rauben den Menschen, die mir begegnen, die Unschuld. Es sind alte Spuren, die nicht ins Hier und Jetzt gehören. Ich erkenne sie so oft nicht einmal als Spuren und tue anderen Unrecht, die keine Ahnung haben von dem, der vor ihnen, vor allen anderen da gewesen ist.

Es bleibt an mir, diese Spuren zu lesen und zu deuten und mich und meine Mitmenschen davon zu befreien. Danke, Vater, für dieses harte Stück Arbeit!

Sonntag, 22. November 2009

Über die Kunst, nicht um jeden Preis gemocht werden zu wollen...

Am 22. Nov 2009 im Topic 'Tiefseetauchen'

Die Anderen... Manches Mal in meiner Vergangenheit wünschte ich mir, es gäbe sie nicht, ich könnte ihren Blicken entkommen, ich müsste es nicht ertragen, ihren Spott, ihre Missbilligung zu erfahren. Manches Mal wäre es einfacher gewesen, hätte ich ihnen nicht begegnen müssen. In allem war Urteil, im Blick, im Lachen, im vermiedenen Gespräch. Und immer die Furcht: Mit mir stimmt etwas nicht, niemand mag mich... Was impliziert, dass man sich die Anderen nicht wirklich fortwünscht, sondern im Grunde der brennende Wunsch besteht, dazuzugehören, bewundert und gemocht zu werden.

Was tut man alles, um gemocht zu werden... Man kauft die "richtigen" Klamotten, man benimmt sich auf eine bestimmte Art und Weise, hält gewisse Regeln ein im Bezug auf Kommunikation und Miteinander, versucht, konform zu gehen, freundlich zu sein, Anteil und Verständnis aufzubringen. Bis zu einem gewissen Grad ist das völlig akzeptabel. Der Mensch ist ein soziales Wesen und kann ohne das Feedback seiner Mitmenschen nicht wirklich existieren, oder eben nur mehr schlecht als recht.

Dumm ist nur, wenn man spürt, dass dieses Verhalten nichts ändert. Und dass man eigentlich machtlos ist. Ab wo ist das zu viel? Ab wann wurde mir das zu viel? Immer den Blick auf die Anderen gerichtet, auf die wichtigen Personen, von deren Urteil meine Existenz abhing. Immer darauf fokussiert, dem anderen die Gedanken, vorranging Ablehnung und Missgunst, aus dem Gesicht abzulesen und möglichen Ausbrüchen zuvorzukommen, durch Nettsein, Verleugnen der eigenen Grenzen, durch Anpassung bis zum Geht-Nicht-Mehr.

Es geht nicht mehr. Es fühlt sich intensiv an und unkontrollierbar, aber die ohnehin schon immer vorhandene Tatsache, dass mich nicht jeder mögen kann und auch nicht jeder mögen muss, gewinnt an Gewicht für mich. Wenn es so ist, dann kann ich doch sowieso tun, was ich will. Dann kann ich meine eigene Zornigkeit, meine Wut und Missbilligung zum Ausdruck bringen. Keine Verantwortung mehr für die Gefühle anderer. Achtung, ja, aber keine Schuld. Endlich.

Was tut man alles, um gemocht zu werden... Man kauft die "richtigen" Klamotten, man benimmt sich auf eine bestimmte Art und Weise, hält gewisse Regeln ein im Bezug auf Kommunikation und Miteinander, versucht, konform zu gehen, freundlich zu sein, Anteil und Verständnis aufzubringen. Bis zu einem gewissen Grad ist das völlig akzeptabel. Der Mensch ist ein soziales Wesen und kann ohne das Feedback seiner Mitmenschen nicht wirklich existieren, oder eben nur mehr schlecht als recht.

Dumm ist nur, wenn man spürt, dass dieses Verhalten nichts ändert. Und dass man eigentlich machtlos ist. Ab wo ist das zu viel? Ab wann wurde mir das zu viel? Immer den Blick auf die Anderen gerichtet, auf die wichtigen Personen, von deren Urteil meine Existenz abhing. Immer darauf fokussiert, dem anderen die Gedanken, vorranging Ablehnung und Missgunst, aus dem Gesicht abzulesen und möglichen Ausbrüchen zuvorzukommen, durch Nettsein, Verleugnen der eigenen Grenzen, durch Anpassung bis zum Geht-Nicht-Mehr.

Es geht nicht mehr. Es fühlt sich intensiv an und unkontrollierbar, aber die ohnehin schon immer vorhandene Tatsache, dass mich nicht jeder mögen kann und auch nicht jeder mögen muss, gewinnt an Gewicht für mich. Wenn es so ist, dann kann ich doch sowieso tun, was ich will. Dann kann ich meine eigene Zornigkeit, meine Wut und Missbilligung zum Ausdruck bringen. Keine Verantwortung mehr für die Gefühle anderer. Achtung, ja, aber keine Schuld. Endlich.

Donnerstag, 19. November 2009

Schwankende Planken

Am 19. Nov 2009 im Topic 'Tiefseetauchen'

Wann immer man etwas lernt, ist es wohl völlig normal, wenn sich der Grund schwankend anfühlt und das Neue einen verunsichert. Die Versuchung ist so groß, der Sicherheit des Üblichen nachzugeben und sich wieder einzunisten in dem, was war. An dem Ort, wo es zwar kalt und dunkel ist, aber immerhin vertraut. "I nestle into pain..." singt Björk in "Play Dead".

Das ist sehr wahr, im Schmerz lässt es sich gut einrichten. Das Leiden umarmen... Alles nur, um der Unsicherheit zu entgehen, dem Gefühl von Halt- und Hilflosigkeit. Das bekannte Übel ist ja schließlich immer noch besser, als auf schwankende Planken hinauszutreten und nicht zu wissen, ob man nicht am Ende doch ersäuft...

Trotzdem werde ich es versuchen. Irgendwas ganz tief drinnen sagt mir, dass ich seetüchtig bin, auch wenn ich noch keine Erfahrung habe. Zu verlockend ist die Aussicht darauf, die eigene Kraft zu spüren und frei atmen zu können.

Meine Musik des Tages:

Eddie Vedder - Long Nights

Das ist sehr wahr, im Schmerz lässt es sich gut einrichten. Das Leiden umarmen... Alles nur, um der Unsicherheit zu entgehen, dem Gefühl von Halt- und Hilflosigkeit. Das bekannte Übel ist ja schließlich immer noch besser, als auf schwankende Planken hinauszutreten und nicht zu wissen, ob man nicht am Ende doch ersäuft...

Trotzdem werde ich es versuchen. Irgendwas ganz tief drinnen sagt mir, dass ich seetüchtig bin, auch wenn ich noch keine Erfahrung habe. Zu verlockend ist die Aussicht darauf, die eigene Kraft zu spüren und frei atmen zu können.

Meine Musik des Tages:

Eddie Vedder - Long Nights

... früher