Samstag, 21. Juli 2012

Weserbergland (2): Morgens im Kloster

Am 21. Jul 2012 im Topic 'Seemannsgarn'

Der ungewohnten Anstrengung unseres ersten Tages folgte in logischer Konsequenz die Entscheidung, es langsamer angehen zu lassen. Wir spielten deshalb mit dem Gedanken, einen Teil des Weges mit dem Linienbus zurückzulegen. Wir waren uns einig: Alles ist besser, als sich den Spaß an der Wanderung zu verderben durch pure Überforderung.

Der ungewohnten Anstrengung unseres ersten Tages folgte in logischer Konsequenz die Entscheidung, es langsamer angehen zu lassen. Wir spielten deshalb mit dem Gedanken, einen Teil des Weges mit dem Linienbus zurückzulegen. Wir waren uns einig: Alles ist besser, als sich den Spaß an der Wanderung zu verderben durch pure Überforderung.Unser letzter Beschluss am ersten Tag war daher, den zweiten mit einer geruhsamen Besichtigung des Klosters Bursfelde zu beginnen und dann Ausschau zu halten, ob uns möglicherweise ein Bus nach Oedelsheim bringen könnte, wo wir mit der Fähre wieder auf das andere Weserufer übersetzen wollten. Auf diese Weise würden wir acht oder neun Kilometer sparen und hätten "nur" noch eine Strecke von rund 15 Kilometern über den Höhenrücken im Reinhardswald vor uns.

Nach Bursfelde hatte uns eigentlich die schiere Notwendigkeit getrieben. In der Routenführung war seitens des Weserbergland-Tourismus vorgeschlagen, in Sababurg zu übernachten. Das dortige "Dornröschenschloss" (die Leute hier in der Gegend sind offenbar stolz auf allerhand offensichtliche und weniger offensichtliche Verbindungen der Lokalitäten mit diversen Märchenfiguren) ist die einzige Unterkunft, so man keinen "kleinen" Umweg von mehreren Kilometern machen möchte, was zu Fuß schon eine Herausforderung darstellt und den Routenplanern offensichtlich völlig entgangen ist. Das Schloss fiel für uns als Unterkunft aus, da es erstens absolut außerhalb unseres finanziellen Rahmens lag und zweitens auch ausgesprochen schlechte Kritiken als Hotelbetrieb erhalten hat. Bursfelde war also so etwas wie eine Notlösung.

Es zeigte sich vor Ort, dass eine Notlösung auch eine wunderschöne Überraschung sein kann. Allein der Anblick, der sich uns bot, als wir uns am Abend des ersten Tages dem winzigen Örtchen an der Weserschleife näherten, war die Mühen und den vermeintlichen Umweg wert. Im leicht dunstigen Abendlicht lag das Kloster mit seinen beiden von goldenen Spitzen gekrönten Kirchtürmen schöner da als jedes Märchenschloss.

Morgens im Hotel beim Frühstück schlugen wir uns ausgiebig den Bauch voll, deponierten die gepackten Rucksäcke im Kaminzimmer des Restaurants und liefen hinüber zu der beeindruckenden romanischen Klosterkirche. Ein kiesbestreuter Weg führte uns zwischen Weißdornbüschen und Staketenzäunen bis zu der mächtigen Seitentür, vor der ein Hund geduldig auf die Rückkehr seiner Menschen wartete. Die Stille wurde nur unterbrochen durch das Geräusch eines motorbetriebenen Mähers, der den Wildwuchs auf dem kleinen, klostereigenen Friedhof beseitigte.

Nun bin ich kein gläubiger Mensch, aber ich lasse mich immer wieder gern beeindrucken von den architektonischen Leistungen und der Atmosphäre, die religiöse Stätten mit sich bringen. Bursfelde ist in dieser Hinsicht definitiv sehenswert.

Besonders gut haben mir die Säulen mit ihren schlichten, schnörkellosen Kapitellen und die Rundbogenarkaden innerhalb der Kirche gefallen.

Die Malereien im Westteil der Kirche wirken beinahe schon orientalisch.

Das Fehlen jeglichen Mobiliars dort unterstreicht den klaren, ruhigen Eindruck des Gebäudes.

Mit den Schnörkeln, von Blattgold überladenen Schnitzereien und ausgefeilten Deckenmalereien des Barock und Rokoko kann ich trotz aller Kunstfertigkeit nicht sehr viel anfangen. Die romanische Kirche in Bursfelde wirkte dagegen angenehm geradlinig und trotzdem nicht weniger beeindruckend. Natürlich ergibt sich der Unterschied schon allein aus den bautechnischen Fähigkeiten und ästhetischen Ansprüchen der jeweiligen Epoche. Aber mich erstaunte auch, wie sehr mich dieses Gebäude mit seiner Ausstrahlung berührte. Ganz zweifelsohne ist das ein sehr besonderer Ort, und der Bau passt wunderbar in die stille, grüne Flusslandschaft.

Im Mittelflur des Kirchenbaus lagen auf einem Tisch Stempel und Stempelkissen aus, gedacht für Einträge im Pilgerpass. Wir erstanden Postkarten als Erinnerung und stempelten sie. Dann verließen wir die Kirche und gingen hinunter zum Weserufer.

Die Luft war erfüllt vom schnarrenden Zirpen der tief über dem Wasser fliegenden Schwalben. Wir standen eine Weile auf dem Steg, schauten auf den träge in Wirbeln vorbeiströmenden Fluss und brachen schließlich beseelt von dieser Stimmung ausgeprochen entspannt zu unserer neuen Etappe auf.

Dienstag, 10. Juli 2012

Weserbergland (1): Loslaufen.

Am 10. Jul 2012 im Topic 'Seemannsgarn'

Letztlich beginnt jede Reise immer mit dem ersten Schritt. Diese Binsenweisheit ist zutreffend, und wenn man es dann tatsächlich macht - einsteigen, abreisen, loslaufen - dann fühlt es sich beinahe surreal an. "Ich geh' jetzt!" - das erinnert doch irgendwie an den inzwischen ziemlich abgegriffenen Kerkeling-Titel "Ich bin dann mal weg!" Trotzdem, es passt.

Letztlich beginnt jede Reise immer mit dem ersten Schritt. Diese Binsenweisheit ist zutreffend, und wenn man es dann tatsächlich macht - einsteigen, abreisen, loslaufen - dann fühlt es sich beinahe surreal an. "Ich geh' jetzt!" - das erinnert doch irgendwie an den inzwischen ziemlich abgegriffenen Kerkeling-Titel "Ich bin dann mal weg!" Trotzdem, es passt.Ich stieg an diesem dunstigen, wolkenverhangenen Montagmorgen in den Intercity, den Rucksack über eine Schulter gehängt, während der Gemahl auf dem Bahnsteig stand und wir die letzten Minuten vor der Abfahrt verstreichen ließen. Mich erinnerte das sehr an all die sonntagabendlichen Abschiede, die wir schon hinter uns hatten: derselbe Bahnsteig, ich im Zug, er draußen. Der entscheidende Unterschied daran war, dass ich freiwillig ging und dass mich eine Woche mit S. erwartete statt einer Woche in der stillen, kalten Zweizimmerwohnung, die ich während meines Studiums bewohnt hatte. Ich suchte mir einen Platz, und der Gemahl schrieb von außen mit dem Finger spiegelverkehrt auf die staubige Fensterscheibe: Viel Spaß! So sehr wie auf die Reise freute ich mich auch schon auf das Heimkommen.

Dass auf die Deutsche Bahn wenig Verlass ist, ist ebenfalls eine Binsenweisheit. Trotz allem geschah aber das Wunder: Ich habe sämtliche Anschlusszüge trotz der Verspätungen erreicht und bin tatsächlich mit der geplanten Verbindung dort angekommen, wo ich hinwollte. Der freundliche Schaffner im Intercity-Express von Hannover nach Göttingen prognostizierte mir zwar noch das Gegenteil und suchte sehr zuvorkommend und unaufgefordert eine alternative Verbindung für den Fall der Fälle heraus, aber es klappte doch. Gemeinsam mit ein paar Radtouristen spuckte mich der Zug in Hann. Münden aus. Das Hügelland, das zuvor an den Fenstern vorbeigeglitten war, sah vielversprechend aus. Ebenso der Himmel, der nicht so bewölkt war, wie ich befürchtet hatte.

Ebenso surreal wie das Abreisen kam es mir dann vor, als S. mir eine Stunde später am Bahnsteig entgegenkam, mit minimalistischem Gepäck (sie hatte sich doch für den kleinen Rucksack entschieden), in der beinahe knielangen Regenjacke ihres Lebensgefährten verschwindend, irgendwie schmaler als sonst und ein bisschen abgekämpft, aber fröhlich wie immer.

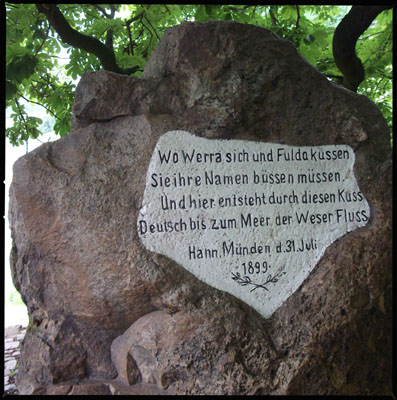

Der "richtige" Startpunkt unserer Reise war der Weserstein am Zusammenfluss von Werra und Fulda, mit dem Spruch, von dem die meisten Menschen wahrscheinlich nur die erste Hälfte kennen (oder die zweite des befremdlich-patriotischen Anstrichs wegen lieber verdrängen).

Ein Grüppchen Senioren fragte uns nach unserem Ziel ("Ja, da hinter der Tillyschanze bergauf und dann heute noch bis Bursfelde...!"), bedachte uns mit liebevollen Tipps und wünschte uns alles Gute. Kaum dass wir in Bereitschaft waren, nach den obligatorischen Selbstauslöserfotos, dem Zurechtrücken der Tragegurte und der Feinjustierung der Schnürsenkel den Marsch anzutreten, begann es zu regnen. Waagerecht, nicht senkrecht. Wir stellten uns also in den Windschatten der dicken Kastanie am Weserstein und warteten ab, bis sich das Wettergeschehen auf moderate Tropfen von oben reduzierte. Und dann gingen wir wirklich los.

Was soll ich sagen? Es war ganz zweifelsohne der Beginn eines echten Abenteuers, auch wenn es sich zu Anfang noch sehr zivilisiert anfühlte. Die auf der Karte eingezeichneten Wanderwege waren auf diesem Abschnitt noch großenteils asphaltierte Forstpisten - verdammt blöd zu gehen.

Das Routing mit dem GPS-Empfänger erwies sich als irreführend und daher überflüssig, was uns eine Schleife durch völlig versumpften Buchenwald bescherte, die wir gar nicht hätten gehen müssen.

Zurück auf der Strecke sammelte uns dann ein beflissener Autofahrer ein, der eigentlich bloß einen Blick in unsere Karte hatte werfen wollen. - Ja, okay, ich gebe es zu. Wir haben gemogelt. Wir haben das Angebot angenommen, sind mitgefahren und haben uns von ihm kurz vor der nächsten Ortschaft wieder rauswerfen lassen. S. genehmigte sich dann im örtlichen "Netto" ein Nahrungs- und Getränke-Update, ich kaufte eine Banane und wir verköstigten das Menü unter dem Dachvorsprung eines "Kik"-Marktes zwischen Drahtkörben voller billiger Plastikbälle, Gummiboote, Flip-Flops und anderem Gedöns, während um uns herum der Regen auf die Parkplätze rauschte und von den Dachrinnen tropfte. Idylle pur!

Der Entschluss, den Rest der Etappe zu vereinfachen, indem wir auf der anderen Seite der Weser den Radweg am Fluss und nicht den Wanderweg über den Höhenrücken nehmen würden, besserte die Moral.

Wir setzten in Veckernhagen mit der kleinen Gierseilfähre nach Hemeln über und marschierten von dort tapfer weiter.

Die Lehre, die aus dieser ersten Etappe zu ziehen war, lautet: Unterschätze niemals Anstiege! Das Auf und Ab des Geländes kann gut und gern genau so schlauchen wie zurückgelegte Kilometer, besonders mit zehn Kilo Gepäck auf dem Rücken. Der Blick über die in Abendsonne getauchten Kornfelder im Wesertal und schließlich auf die Klosterkirche Bursfelde entschädigte uns allerdings.

In dem winzigen, stillen Ort begrüßte uns das Sirren der Schwalben, die unter den Dachvorsprüngen nisteten, eine angenehme Unterkunft, ein prima Abendessen und kühles Bier. Dass ich schlecht schlief, war wohl der Tatsache zuzurechnen, dass ich nicht so recht wusste, wie ich meine schmerzenden Beine lagern sollte - das dauernde Tragen hoher Hacken im Alltag rächt sich eben spätestens dann, wenn man mal ganz zünftig eine Weile auf flachen Sohlen marschiert. Außerdem war mein ganzer Organismus irgendwie auf Hochtouren.

Der nächste Tag sollte ruhiger beginnen und uns schließlich doch extrem fordern. Aber das ist eine andere Geschichte, die ein andermal erzählt wird.

Montag, 21. Mai 2012

Gibt's das eigentlich auch in Dosen?

Am 21. Mai 2012 im Topic 'Seemannsgarn'

Dieses schöne Schwuppdiwupp im Bauch beim Gedanken an draußen. Nackte Füße auf warmen Platten. Regentropfen im Gegenlicht. Vorgewitterlichen Lufthauch. Duft nach Gegrilltem, Abgasen, gemähtem Gras und Wärme. Windgeblähte Vorhänge. Graublaue Wetterfronten hinter roten Dächern. Eiscremedekadenz am Nachmittag. Brummer am Küchenfenster. Rasensprengertickern. Sonnengeruch in draußen getrockneter Wäsche.

Donnerstag, 3. Mai 2012

Nachts im Mai

Am 3. Mai 2012 im Topic 'Seemannsgarn'

Wir hatten ein paar Tage frei, und zum Ende dieser entspannten Zeit wollte sich der Gatte abends am 1. Mai aufmachen, um in der Dämmerung die Wegstrecke für seinen neuen Nachtcache abzustecken. Das Gebiet, das er vorgesehen hat, liegt wunderbar idyllisch - ein kleines Dorf, eine Wassermühle und ein großer Mühlenteich, viel Buchen- und Eichenwald, die Flussniederung und dazwischen Felder.

Der Geruch draußen ist gerade ein ganz besonderer. Ich merke immer erst, wie ich das vermisst habe, wenn der Frühling seine ersten zaghaften Versuche hinter sich hat und mit voller Wucht Einzug hält. Weil ich also gewissermaßen im Mairausch war (und noch bin - ich kann mich nicht satt sehen an dem Grün!), beschloss ich mitzufahren und mir die kleine Tour nicht entgehen zu lassen.

Es war noch hell und die Luft war warm. Die Vögel sangen, was das Zeug hielt und Mückenschwärme hingen wolkig in der Luft. Der Gatte lief mit seinem GPS-Empfänger durchs Unterholz, peilte, setzte Wegpunkte und brachte hier und da einige Reflektoren an.

Wir wollten erkunden, ob am Ende der Allee und des kleinen Wäldchens noch eine Brücke über den Fluss führte und spazierten Hand in Hand, und ich konnte mir einfach dutzendfaches "Hach, ist das schön!" nicht verkneifen. Die Brücke existierte allerdings nicht mehr, und so hielt sich der Gemahl doch an den ursprünglich geplanten Streckenverlauf.

Es wurde zunehmend dunkler. Zwischen den Feldern auf einer kleinen Anhöhe überholte uns noch einmal ein übriggebliebenes Mai-Ausflügler-Pärchen auf Fahrrädern, und danach wurde es still.

Der Dreiviertelmond spiegelte sich im Fluss, zerschnitten von den schwarzen Silhouetten eines Entenpaars. Maikäfer und Fledermäuse schwirrten. Vom Waldsaum kamen nach und nach unidentifizierbare Schrei-, Balz- und Quietschgeräusche tierischen Ursprungs. Auf dem freien Feld deutete der Gemahl mit der Hand in den Himmel und zeigte mir das Frühlingsdreieck, Regulus, Arktur und Spika. Dann machte er sich davon, um noch einmal eine Peilung vorzunehmen, während ich mit in den Nacken gelegtem Kopf an der Abzweigung auf ihn wartete.

Ich schloss die Augen und lauschte, und ich fragte mich, ob ich wohl würde schlafen können, wenn ich jetzt da auf dem freien Feld ein Zelt stehen hätte, mit all den fremden Geräuschen und den Fledermäusen in der Luft. Ja, doch, vermutlich schon.

Da wischte auf einmal mit ungeheurem Flügelschlag eine Eule über mich hinweg. Ich sah ihr hinterher und erkannte ihren großen, flachen Kopf und die enorme Spannweite ihrer Flügel und blieb einfach staunend stehen.

Was man alles sieht und hört, wenn man selbst ganz leise ist...

Der Geruch draußen ist gerade ein ganz besonderer. Ich merke immer erst, wie ich das vermisst habe, wenn der Frühling seine ersten zaghaften Versuche hinter sich hat und mit voller Wucht Einzug hält. Weil ich also gewissermaßen im Mairausch war (und noch bin - ich kann mich nicht satt sehen an dem Grün!), beschloss ich mitzufahren und mir die kleine Tour nicht entgehen zu lassen.

Es war noch hell und die Luft war warm. Die Vögel sangen, was das Zeug hielt und Mückenschwärme hingen wolkig in der Luft. Der Gatte lief mit seinem GPS-Empfänger durchs Unterholz, peilte, setzte Wegpunkte und brachte hier und da einige Reflektoren an.

Wir wollten erkunden, ob am Ende der Allee und des kleinen Wäldchens noch eine Brücke über den Fluss führte und spazierten Hand in Hand, und ich konnte mir einfach dutzendfaches "Hach, ist das schön!" nicht verkneifen. Die Brücke existierte allerdings nicht mehr, und so hielt sich der Gemahl doch an den ursprünglich geplanten Streckenverlauf.

Es wurde zunehmend dunkler. Zwischen den Feldern auf einer kleinen Anhöhe überholte uns noch einmal ein übriggebliebenes Mai-Ausflügler-Pärchen auf Fahrrädern, und danach wurde es still.

Der Dreiviertelmond spiegelte sich im Fluss, zerschnitten von den schwarzen Silhouetten eines Entenpaars. Maikäfer und Fledermäuse schwirrten. Vom Waldsaum kamen nach und nach unidentifizierbare Schrei-, Balz- und Quietschgeräusche tierischen Ursprungs. Auf dem freien Feld deutete der Gemahl mit der Hand in den Himmel und zeigte mir das Frühlingsdreieck, Regulus, Arktur und Spika. Dann machte er sich davon, um noch einmal eine Peilung vorzunehmen, während ich mit in den Nacken gelegtem Kopf an der Abzweigung auf ihn wartete.

Ich schloss die Augen und lauschte, und ich fragte mich, ob ich wohl würde schlafen können, wenn ich jetzt da auf dem freien Feld ein Zelt stehen hätte, mit all den fremden Geräuschen und den Fledermäusen in der Luft. Ja, doch, vermutlich schon.

Da wischte auf einmal mit ungeheurem Flügelschlag eine Eule über mich hinweg. Ich sah ihr hinterher und erkannte ihren großen, flachen Kopf und die enorme Spannweite ihrer Flügel und blieb einfach staunend stehen.

Was man alles sieht und hört, wenn man selbst ganz leise ist...

Montag, 13. Februar 2012

Schaatsen

Am 13. Feb 2012 im Topic 'Seemannsgarn'

Ich hab's ja nicht so mit Kälte. Frieren ist für mich beinahe wie körperlicher Schmerz. Aber neben aufgesprungenen Lippen und Händen und gefühllosen Füßen hatten die vergangenen Tieftemperaturtage auch ihr Gutes: die dicke Eisschicht auf den Kanälen und Seen.

Das Eislaufen im Moor gehört zu meinen wirklich schönen Kindheitserinnerungen. Wenn es keinen Schnee gegeben hatte, lagen die Seen in der Nähe meines Geburtsortes glatt wie Spiegel und unergründlich schwarz zwischen birken- und heidebewachsenen Landzungen. Dort liefen wir stundenlang, immer mit einer Mischung aus leiser, aber überwindlicher Furcht und Faszination, was die Risse und Blasen im Eis betraf. Das metallische Knacken des Eises setzte sich wie ein Echohall über die ganze Fläche fort, und auf diesem eigentümlich verwandelten Element ließ es sich schwerelos tanzen, kreiseln, schweben. Klar, ab und an legte man sich mal auf den Hintern, aber das waren verkraftbare Kollateralschäden. Der Kanal bei meinen Großeltern war nicht ganz so schön wie die schwarzen Moorseen, weil immer Äste mit eingefroren waren, die fiese Stolperfallen abgaben. Aber auch dort ließ es sich vortrefflich laufen - von Brücke zu Brücke und wieder zurück.

Auf Schlittschuhen habe ich seit halben Ewigkeiten nicht mehr gestanden. Ich wusste, ich kann es - eine Gewissheit ähnlich wie die, dass man das Radfahren nicht verlernt. Als jetzt kurzentschlossen die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt sanken, beraumten Geocaching-Kollegen aus den Niederlanden ein Event an, das statt mit festen Schuhen mit "Schaatsen" unter den Füßen bestritten werden sollte. Eine wunderbare Gelegenheit, um die Kenntnisse aufzufrischen und sich auf niederländische Kanäle zu trauen. Was ich sowieso längst mal probieren wollte. Das Ziel war ein sich zwischen Kanäle und Baggerseen schmiegendes neues Wohngebiet. Beinahe jeder Anlieger hat einen eigenen Bootssteg an der Rückseite seines Gartens, und Fußgängerbrücken überspannen in gewölbten Bögen das Wasser. Das Land rundherum ist platt und weitläufig, Binsen und schwarze Erlen schwanken im Wind, und als wir eintreffen, warten die Veranstalter in einem eigens dafür aufgeschlagenen Zelt.

Wir entrichten unseren Obolus, erhalten eine Stempelkarte und einen Consumptiebon für die anschließende Verköstigung eines Tellers "Snert" (Erbsensuppe) und machen uns daran, uns die Schlittschuhe unterzuschnallen. Im Vorfeld hatten wir uns allerdings rückversichert, dass die Route auch zu Fuß zurückzulegen sein würde, und die Schuhe wandern sicherheitshalber in den Rucksack. Zu Recht, wie sich noch zeigen wird.

Allerdings stelle ich mich zum Einstieg doch recht geschickt an. Die ersteigerten und frisch geschliffenen Schlittschuhe machen ihren Job noch gut. Auf dem See ist Hochbetrieb, alles vom sportlich-drahtigen Schlittschuhsenior über Teenager bis hin zu erstaunlich flinken Kindern ist auf dem Eis. Bahnweise wurde das Eis von der dünnen Schneeschicht befreit, und die Leute gleiten dahin, als hätten sie in ihrem Leben niemals irgendwas anderes gemacht. Der Gemahl, zwei Freunde und ich gleiten mit. Bis dem Gatten die Schuhe zu unbequem werden und er vor dem ersten Schwenk in einen der Kanäle aussteigt. Sein Gesicht ist schmerzverzerrt, und er macht sich zu Fuß auf den Weg zum ersten Stempelpunkt. Bald merke ich, dass sich meine Schuhe ganz ähnlich verhalten wie die seinen. Sobald sich die mühevoll straff gezogene Schnürung ein wenig weitet, knicken meine miserabel schwachen Fußgelenke nach innen ein, und ich sehe weniger aus wie eine Eisfee als wie ein Storch im Salat. Der Stand wird auf diese Weise zunehmend unsicher, der Vortrieb ist irgendwann zu vernachlässigen, und ich bleibe mangels Schwung unter der einen oder anderen Brücke hängen, während die beiden anderen Männer in ihren Hockey-Hartschalen schwungvoll vorausfahren. Das letzte Stück bis zum nächsten Zelt und Stempelpunkt, an dem auch ich zu normalem Schuhwerk wechseln will, schiebt mich J. - höchst komfortabel, aber das ist ihm nicht über die ganze Route hinweg zuzumuten. Einen Glühwein und einen Stempel später stehe ich wieder auf festen Sohlen, allerdings durchaus mit einem weinenden Auge.

Rundherum sind die Menschen auf ihren Schaatsen unterwegs, Elfstedentocht im Kleinen. Das Eis ist hart und glatt und spiegelt die Sonne, die Atmosphäre ist wunderbar. Wir genießen das auch ohne Schlittschuhe, und angemessen durchgefroren sind wir schließlich wieder am Startzelt, wo uns der Geocache und heißer Snert erwarten, gekrönt von allerhand Spirituosen, die mal gefragt, mal ungefragt in Pappbecher nachgeschenkt werden. In holprigem Niederländisch gestehe ich zerknirscht mein eisläuferisches Scheitern ein und erkundige mich nach den Schaatsen der Niederländer. So etwas, wie sie hier an den Füßen tragen, gibt es in Deutschland nicht einmal zu kaufen. "Noren" heißen die, werde ich aufgeklärt, und kurzerhand - "Wacht eens! Wat voor 'n maat heb je?" - wird ein Paar Combi-Noren für mich hervorgeholt, die ich dann auf dem Eis testen darf. Sie sehen aus wie Eisschnelllaufschuhe, diese haben aber einen Hartschalenschuh, der über meinen Knöchel reicht. Schnürtechnisch wird mir zur Hand gegangen, weil meine klammen Finger kaum noch zum kräftigen Zuziehen in der Lage sind. Und dann - Halleluja! Die ersten paar Meter sind ein bisschen unsicher, aber danach geht es wie am Schnürchen. Das ist tatsächlich wie Fliegen. Glatt, sauber, ruhig und kraftvoll. Ich muss mich am Riemen reißen, um auf der Bahn wieder umzudrehen und zurück zur Gruppe zu laufen. Problemlos hätte ich auf diese Weise noch einmal den ganzen See umrunden können.

Der nächste Winter kommt bestimmt. Bis dahin muss ich unbedingt so ein Paar Noren auftreiben.

Das Eislaufen im Moor gehört zu meinen wirklich schönen Kindheitserinnerungen. Wenn es keinen Schnee gegeben hatte, lagen die Seen in der Nähe meines Geburtsortes glatt wie Spiegel und unergründlich schwarz zwischen birken- und heidebewachsenen Landzungen. Dort liefen wir stundenlang, immer mit einer Mischung aus leiser, aber überwindlicher Furcht und Faszination, was die Risse und Blasen im Eis betraf. Das metallische Knacken des Eises setzte sich wie ein Echohall über die ganze Fläche fort, und auf diesem eigentümlich verwandelten Element ließ es sich schwerelos tanzen, kreiseln, schweben. Klar, ab und an legte man sich mal auf den Hintern, aber das waren verkraftbare Kollateralschäden. Der Kanal bei meinen Großeltern war nicht ganz so schön wie die schwarzen Moorseen, weil immer Äste mit eingefroren waren, die fiese Stolperfallen abgaben. Aber auch dort ließ es sich vortrefflich laufen - von Brücke zu Brücke und wieder zurück.

Auf Schlittschuhen habe ich seit halben Ewigkeiten nicht mehr gestanden. Ich wusste, ich kann es - eine Gewissheit ähnlich wie die, dass man das Radfahren nicht verlernt. Als jetzt kurzentschlossen die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt sanken, beraumten Geocaching-Kollegen aus den Niederlanden ein Event an, das statt mit festen Schuhen mit "Schaatsen" unter den Füßen bestritten werden sollte. Eine wunderbare Gelegenheit, um die Kenntnisse aufzufrischen und sich auf niederländische Kanäle zu trauen. Was ich sowieso längst mal probieren wollte. Das Ziel war ein sich zwischen Kanäle und Baggerseen schmiegendes neues Wohngebiet. Beinahe jeder Anlieger hat einen eigenen Bootssteg an der Rückseite seines Gartens, und Fußgängerbrücken überspannen in gewölbten Bögen das Wasser. Das Land rundherum ist platt und weitläufig, Binsen und schwarze Erlen schwanken im Wind, und als wir eintreffen, warten die Veranstalter in einem eigens dafür aufgeschlagenen Zelt.

Wir entrichten unseren Obolus, erhalten eine Stempelkarte und einen Consumptiebon für die anschließende Verköstigung eines Tellers "Snert" (Erbsensuppe) und machen uns daran, uns die Schlittschuhe unterzuschnallen. Im Vorfeld hatten wir uns allerdings rückversichert, dass die Route auch zu Fuß zurückzulegen sein würde, und die Schuhe wandern sicherheitshalber in den Rucksack. Zu Recht, wie sich noch zeigen wird.

Allerdings stelle ich mich zum Einstieg doch recht geschickt an. Die ersteigerten und frisch geschliffenen Schlittschuhe machen ihren Job noch gut. Auf dem See ist Hochbetrieb, alles vom sportlich-drahtigen Schlittschuhsenior über Teenager bis hin zu erstaunlich flinken Kindern ist auf dem Eis. Bahnweise wurde das Eis von der dünnen Schneeschicht befreit, und die Leute gleiten dahin, als hätten sie in ihrem Leben niemals irgendwas anderes gemacht. Der Gemahl, zwei Freunde und ich gleiten mit. Bis dem Gatten die Schuhe zu unbequem werden und er vor dem ersten Schwenk in einen der Kanäle aussteigt. Sein Gesicht ist schmerzverzerrt, und er macht sich zu Fuß auf den Weg zum ersten Stempelpunkt. Bald merke ich, dass sich meine Schuhe ganz ähnlich verhalten wie die seinen. Sobald sich die mühevoll straff gezogene Schnürung ein wenig weitet, knicken meine miserabel schwachen Fußgelenke nach innen ein, und ich sehe weniger aus wie eine Eisfee als wie ein Storch im Salat. Der Stand wird auf diese Weise zunehmend unsicher, der Vortrieb ist irgendwann zu vernachlässigen, und ich bleibe mangels Schwung unter der einen oder anderen Brücke hängen, während die beiden anderen Männer in ihren Hockey-Hartschalen schwungvoll vorausfahren. Das letzte Stück bis zum nächsten Zelt und Stempelpunkt, an dem auch ich zu normalem Schuhwerk wechseln will, schiebt mich J. - höchst komfortabel, aber das ist ihm nicht über die ganze Route hinweg zuzumuten. Einen Glühwein und einen Stempel später stehe ich wieder auf festen Sohlen, allerdings durchaus mit einem weinenden Auge.

Rundherum sind die Menschen auf ihren Schaatsen unterwegs, Elfstedentocht im Kleinen. Das Eis ist hart und glatt und spiegelt die Sonne, die Atmosphäre ist wunderbar. Wir genießen das auch ohne Schlittschuhe, und angemessen durchgefroren sind wir schließlich wieder am Startzelt, wo uns der Geocache und heißer Snert erwarten, gekrönt von allerhand Spirituosen, die mal gefragt, mal ungefragt in Pappbecher nachgeschenkt werden. In holprigem Niederländisch gestehe ich zerknirscht mein eisläuferisches Scheitern ein und erkundige mich nach den Schaatsen der Niederländer. So etwas, wie sie hier an den Füßen tragen, gibt es in Deutschland nicht einmal zu kaufen. "Noren" heißen die, werde ich aufgeklärt, und kurzerhand - "Wacht eens! Wat voor 'n maat heb je?" - wird ein Paar Combi-Noren für mich hervorgeholt, die ich dann auf dem Eis testen darf. Sie sehen aus wie Eisschnelllaufschuhe, diese haben aber einen Hartschalenschuh, der über meinen Knöchel reicht. Schnürtechnisch wird mir zur Hand gegangen, weil meine klammen Finger kaum noch zum kräftigen Zuziehen in der Lage sind. Und dann - Halleluja! Die ersten paar Meter sind ein bisschen unsicher, aber danach geht es wie am Schnürchen. Das ist tatsächlich wie Fliegen. Glatt, sauber, ruhig und kraftvoll. Ich muss mich am Riemen reißen, um auf der Bahn wieder umzudrehen und zurück zur Gruppe zu laufen. Problemlos hätte ich auf diese Weise noch einmal den ganzen See umrunden können.

Der nächste Winter kommt bestimmt. Bis dahin muss ich unbedingt so ein Paar Noren auftreiben.

Dienstag, 1. November 2011

Gläser

Am 1. Nov 2011 im Topic 'Seemannsgarn'

Ich habe heute früher Schluss gemacht bei der Arbeit und war irgendwie in der Laune, mir eine Kleinigkeit zu gönnen (was in vollkommenem und moralisch verwerflichem Gegensatz zu einigen meiner letzten Beiträge und Kommentare steht). Ich habe mich also meiner ausgeprägten Abneigung gegen Ankleidekabinen widersetzt und ein bisschen probiert und schließlich ein Shirt gekauft in einer Farbe, die ich noch nicht hatte. Zufrieden wollte ich mit meiner Beute nach hause radeln, da sah ich am Markt ein Schild mit der Aufschrift "Trödelmarkt". Eins von den neonfarbigen, die kommerzielle Märkte ankündigen. Aber ich konnte doch nicht widerstehen.

Die fliegenden Händler mit ihren Kunstleder-Portemonnaies, billigen Uhren, den Stand mit den russischen Pop-Schallplatten und den Turbo-Gemüseraspelmann ließ ich links liegen und stoppte statt dessen an den Ständen mit dem hübschen Bernsteinschmuck (zu teuer) in verstaubten Kästen, den kuriosen Einzelstücken, Petroleumlaternen und antiquarischen (bisweilen auch nur antiquierten) Büchern. So stieß ich auf eine blaue Plastikkiste, in der sich ungefähr zwölf alte Einmachgläser samt Glasdeckeln befanden. Ich kriegte die ganze Ladung für fünf Euro und auf dem Heimweg mit zwei Tüten am Lenker das große Schlingern.

Aber was für Schätze, was für Erinnerungen. Ich mag Glas. Die Art, wie es zugleich flüssig und fest wirkt, die Transparenz und wie sich das Licht darin bricht, und vor allem mag ich an diesen alten Einmachgläsern die Prägungen. Allein die Deckel sind kleine Kunstwerke, obwohl sie noch vor fünfzig, sechzig Jahren für die Menschen Alltagsgegenstände waren.

Eingemachtes gehört zu den deutlichsten meiner Kindheitserinnerungen. Es gab eingemachte Süß- und Sauerkirschen zum Nachtisch, eingemachte Pflaumen und Äpfel, Birnen und Rhabarber (der faserig im Zuckersaft schwamm wie das Haar einer toten Fee und den ich gehasst habe wie die Pest, ebenso wie die Stachelbeeren). Das Zischen, wenn man am orangeroten Gummiring zog, und die wilden Flüche meiner Mutter, wenn die kleine Lasche des Rings wieder mal abriss...

Vor mir liegen diese Glasdeckel mit der Prägung: Gerrix, Heye, Weck... Wenn ich sie unter den Fingern fühle, dann wird mir wieder klar, dass sich Erinnerung nicht nur in Worten und Bildern abspeichert. Das Geräusch, wenn man den Deckel wieder auflegt, die feine Riffelung am Rand, die rostigen Schlieren, die alle Deckel irgendwann von den Spannklammern in der Mitte hatten - das alles fügt sich zu einem Bild zusammen.

Was mache ich jetzt mit meinen Neuerwerbungen? Erst neulich dachte ich daran, dass ich gern welche hätte. Um Kerzen hineinzustellen, jetzt, da es draußen wieder so früh dunkel ist. Die Gläser sind so robust, die können auch draußen auf der Hintertreppe stehen. Im Sommer mache ich dann Henkel aus Draht dran und hänge sie unter das Plexidach. Oder ich backe Kuchen darin. Oder ich benutze sie als Anzucht-Gewächshäuschen für die Granatapfel-Samen, die ich noch habe - praktisch, wegen der transparenten Deckel.

Oder ich hebe all die kleinen Schätze drin auf, die sich bei mir angesammelt haben. Abgeschliffene Steine, Muscheln, blaue und grüne Glasmurmeln, Scherben von Porzellan und Fliesen, deren Muster mir gefiel... Ich erinnere mich auch, wie ich einmal mit meinen Eltern, meiner Schwester und ihrer Freundin ein paar Tage auf Ameland verbrachte. Da stand auf einem nachgedunkelten Kiefernbord im Kinderzimmer des Ferienhäuschens ein solches Schatzglas, ein magischer Anziehungspunkt. Ich liebte es, es hin- und herzudrehen und anzuschauen, wie sich die Murmeln und Muscheln an die gläsernen Wände pressten. Bis ich nicht widerstehen konnte und es ausleeren musste, um den Inhalt auf dem Teppich auszubreiten und in die Hand zu nehmen.

Vielleicht bin ich deshalb so eine Elster geworden. Und vielleicht schleppe ich deshalb auch tütenweise alte Einmachgläser nach hause.

Die fliegenden Händler mit ihren Kunstleder-Portemonnaies, billigen Uhren, den Stand mit den russischen Pop-Schallplatten und den Turbo-Gemüseraspelmann ließ ich links liegen und stoppte statt dessen an den Ständen mit dem hübschen Bernsteinschmuck (zu teuer) in verstaubten Kästen, den kuriosen Einzelstücken, Petroleumlaternen und antiquarischen (bisweilen auch nur antiquierten) Büchern. So stieß ich auf eine blaue Plastikkiste, in der sich ungefähr zwölf alte Einmachgläser samt Glasdeckeln befanden. Ich kriegte die ganze Ladung für fünf Euro und auf dem Heimweg mit zwei Tüten am Lenker das große Schlingern.

Aber was für Schätze, was für Erinnerungen. Ich mag Glas. Die Art, wie es zugleich flüssig und fest wirkt, die Transparenz und wie sich das Licht darin bricht, und vor allem mag ich an diesen alten Einmachgläsern die Prägungen. Allein die Deckel sind kleine Kunstwerke, obwohl sie noch vor fünfzig, sechzig Jahren für die Menschen Alltagsgegenstände waren.

Eingemachtes gehört zu den deutlichsten meiner Kindheitserinnerungen. Es gab eingemachte Süß- und Sauerkirschen zum Nachtisch, eingemachte Pflaumen und Äpfel, Birnen und Rhabarber (der faserig im Zuckersaft schwamm wie das Haar einer toten Fee und den ich gehasst habe wie die Pest, ebenso wie die Stachelbeeren). Das Zischen, wenn man am orangeroten Gummiring zog, und die wilden Flüche meiner Mutter, wenn die kleine Lasche des Rings wieder mal abriss...

Vor mir liegen diese Glasdeckel mit der Prägung: Gerrix, Heye, Weck... Wenn ich sie unter den Fingern fühle, dann wird mir wieder klar, dass sich Erinnerung nicht nur in Worten und Bildern abspeichert. Das Geräusch, wenn man den Deckel wieder auflegt, die feine Riffelung am Rand, die rostigen Schlieren, die alle Deckel irgendwann von den Spannklammern in der Mitte hatten - das alles fügt sich zu einem Bild zusammen.

Was mache ich jetzt mit meinen Neuerwerbungen? Erst neulich dachte ich daran, dass ich gern welche hätte. Um Kerzen hineinzustellen, jetzt, da es draußen wieder so früh dunkel ist. Die Gläser sind so robust, die können auch draußen auf der Hintertreppe stehen. Im Sommer mache ich dann Henkel aus Draht dran und hänge sie unter das Plexidach. Oder ich backe Kuchen darin. Oder ich benutze sie als Anzucht-Gewächshäuschen für die Granatapfel-Samen, die ich noch habe - praktisch, wegen der transparenten Deckel.

Oder ich hebe all die kleinen Schätze drin auf, die sich bei mir angesammelt haben. Abgeschliffene Steine, Muscheln, blaue und grüne Glasmurmeln, Scherben von Porzellan und Fliesen, deren Muster mir gefiel... Ich erinnere mich auch, wie ich einmal mit meinen Eltern, meiner Schwester und ihrer Freundin ein paar Tage auf Ameland verbrachte. Da stand auf einem nachgedunkelten Kiefernbord im Kinderzimmer des Ferienhäuschens ein solches Schatzglas, ein magischer Anziehungspunkt. Ich liebte es, es hin- und herzudrehen und anzuschauen, wie sich die Murmeln und Muscheln an die gläsernen Wände pressten. Bis ich nicht widerstehen konnte und es ausleeren musste, um den Inhalt auf dem Teppich auszubreiten und in die Hand zu nehmen.

Vielleicht bin ich deshalb so eine Elster geworden. Und vielleicht schleppe ich deshalb auch tütenweise alte Einmachgläser nach hause.

Mittwoch, 19. Oktober 2011

Herbstkirmes

Am 19. Okt 2011 im Topic 'Seemannsgarn'

Ein bisschen ist es immer Abschied und Traurigsein, wenn der Sommer vorbei ist. Aber sobald sich die Erkenntnis wirklich durchgesetzt hat, sobald es zu stürmen beginnt und das Laub auf den Gehwegen klebt, ist es auch irgendwie schön. Der Herbst hat diesen leichten Hauch von Verfall, gleichzeitig auch ein warmes Licht, es darf jetzt kälter werden und ist irgendwie gemütlich, sich den Schal unters Kinn zu ziehen und die Jacke mit dem Teddyfutter wieder herauszuholen.

Regelmäßig um diese Zeit sind dann die Schaustellerbuden der Herbstkirmes in der Stadt, und bei allem Rummel mag ich das irgendwie. Der Geruch von Popcorn und Mandeln konkurriert mit dem von fettigen, gebackenen Champignons und der Fischbude. Bunte Lichter tanzen in den Pfützen und im Fluss im Kontrast zum Grau in Grau.

Kirmes war für mich schon immer irgendwie verbunden mit Hochgefühl. In meiner Kindheit drückte mir meine Großmutter fünf Mark "Kirmesgeld" in die Hand, ein kleines Vermögen damals, und ich kaufte am Süßigkeitenstand weiße Mäuse und saure Drops. Später, als ich ein Teenager war, träumte ich davon, mit dem jeweiligen Traum meiner schlaflosen Nächte in die wildesten, neuesten Fahrgeschäfte zu gehen, oder ich tat es tatsächlich, saß aber natürlich niemals in derselben Gondel, sondern starrte ihn von gegenüber an und starb beinahe, wenn sich die Blicke trafen.

Ich habe ewig und drei Tage nicht mehr in irgendeinem Fahrgeschäft gesessen, aber diesmal tu ich's. Nicht, dass es ein riesiges Vorhaben wäre. Aber ich werde einmal um die Buden schlurfen, für den Gemahl eine Tüte gebrannter Mandeln erstehen und für mich selbst diese widerlich süßen Schokoküsse mit Kokos, die es so nur auf Jahrmärkten gibt. Danach werde ich eine Batterie Fahrchips erstehen und mindestens fünf Runden nacheinander Kettenkarussell fahren. Um diesen wunderbaren Schwindel im Magen zu erleben, den Boden unter den Füßen zu verlieren und von oben auf den Fluss und die Stadt zu schauen. Ganz unerwachsen, mit dem Wind und den tausend Düften im Gesicht.

Regelmäßig um diese Zeit sind dann die Schaustellerbuden der Herbstkirmes in der Stadt, und bei allem Rummel mag ich das irgendwie. Der Geruch von Popcorn und Mandeln konkurriert mit dem von fettigen, gebackenen Champignons und der Fischbude. Bunte Lichter tanzen in den Pfützen und im Fluss im Kontrast zum Grau in Grau.

Kirmes war für mich schon immer irgendwie verbunden mit Hochgefühl. In meiner Kindheit drückte mir meine Großmutter fünf Mark "Kirmesgeld" in die Hand, ein kleines Vermögen damals, und ich kaufte am Süßigkeitenstand weiße Mäuse und saure Drops. Später, als ich ein Teenager war, träumte ich davon, mit dem jeweiligen Traum meiner schlaflosen Nächte in die wildesten, neuesten Fahrgeschäfte zu gehen, oder ich tat es tatsächlich, saß aber natürlich niemals in derselben Gondel, sondern starrte ihn von gegenüber an und starb beinahe, wenn sich die Blicke trafen.

Ich habe ewig und drei Tage nicht mehr in irgendeinem Fahrgeschäft gesessen, aber diesmal tu ich's. Nicht, dass es ein riesiges Vorhaben wäre. Aber ich werde einmal um die Buden schlurfen, für den Gemahl eine Tüte gebrannter Mandeln erstehen und für mich selbst diese widerlich süßen Schokoküsse mit Kokos, die es so nur auf Jahrmärkten gibt. Danach werde ich eine Batterie Fahrchips erstehen und mindestens fünf Runden nacheinander Kettenkarussell fahren. Um diesen wunderbaren Schwindel im Magen zu erleben, den Boden unter den Füßen zu verlieren und von oben auf den Fluss und die Stadt zu schauen. Ganz unerwachsen, mit dem Wind und den tausend Düften im Gesicht.

Freitag, 29. Juli 2011

Ibiza (7): Freunde

Am 29. Jul 2011 im Topic 'Seemannsgarn'

Eigentlich ist es überhaupt nicht verwunderlich, nach vierzehn Tagen gemeinsamen Urlaubs die Menschen zu vermissen, mit denen man diese Zeit teilte. Mich überrascht nur, wie sehr ich es tue. Mir scheint, diese Art der Freundschaft ist man irgendwie heute nicht mehr gewöhnt - es ist eine besondere Art des gelassenen Miteinanderlebens, die den anderen so sein lässt, wie er ist.

Was zwischen uns herrscht ist eine Art der ganz und gar warmherzigen Liebe. Ich habe in dieser Zeit mit diesen Menschen große Zugehörigkeit erfahren, einige neue Macken kennengelernt (ihre und auch meine eigenen), mich geärgert und gefreut, vor allem aber gab es eine Ruhe in meinem Herzen, die mir sagte, dass ich mich nicht zu verstellen brauche und niemanden beeinflussen muss. Es war wie eine Art überdimensionaler Gefühlskonsens: Wir sind hier, wir sind zusammen, und das ist das verdammt Beste, was es im Moment gibt.

Es war nicht nur der Abschied von der Insel, der mir einen Kloß im Hals verursachte, als der Flieger abhob, als die Salinen und schließlich Es Vedra im dunstigen Nachmittagslicht unter uns verschwanden. Es war auch der Gedanke, dass dieses federleichte Miteinander jetzt erst einmal wieder vorbei sein würde. Während der zweistündigen Stunden Autofahrt, die uns im regnerischen Deutschland noch von unserer Heimatstadt trennten, machten wir indessen miteinander schon wieder neue Pläne - und als hielten wir es nicht ohne einander aus, trafen wir uns abends darauf, sahen zusammen einen Film, tauschten Fotos aus und beschlossen den Abend, wie wir auch die lauen Nächte auf Ibiza beschlossen hatten: Mit einem Gläschen Hierbas. "Loslösegruppe" nannte das A. scherzhaft. Und ich hatte das bestimmte Gefühl, dieses große Glück, auf diese Art miteinander zu lachen, würde uns möglicherweise noch öfter beschieden sein.

Ich liebe diese Menschen - alle drei. Mit ihnen kann ich mir vorstellen, alt zu werden.

Was zwischen uns herrscht ist eine Art der ganz und gar warmherzigen Liebe. Ich habe in dieser Zeit mit diesen Menschen große Zugehörigkeit erfahren, einige neue Macken kennengelernt (ihre und auch meine eigenen), mich geärgert und gefreut, vor allem aber gab es eine Ruhe in meinem Herzen, die mir sagte, dass ich mich nicht zu verstellen brauche und niemanden beeinflussen muss. Es war wie eine Art überdimensionaler Gefühlskonsens: Wir sind hier, wir sind zusammen, und das ist das verdammt Beste, was es im Moment gibt.

Es war nicht nur der Abschied von der Insel, der mir einen Kloß im Hals verursachte, als der Flieger abhob, als die Salinen und schließlich Es Vedra im dunstigen Nachmittagslicht unter uns verschwanden. Es war auch der Gedanke, dass dieses federleichte Miteinander jetzt erst einmal wieder vorbei sein würde. Während der zweistündigen Stunden Autofahrt, die uns im regnerischen Deutschland noch von unserer Heimatstadt trennten, machten wir indessen miteinander schon wieder neue Pläne - und als hielten wir es nicht ohne einander aus, trafen wir uns abends darauf, sahen zusammen einen Film, tauschten Fotos aus und beschlossen den Abend, wie wir auch die lauen Nächte auf Ibiza beschlossen hatten: Mit einem Gläschen Hierbas. "Loslösegruppe" nannte das A. scherzhaft. Und ich hatte das bestimmte Gefühl, dieses große Glück, auf diese Art miteinander zu lachen, würde uns möglicherweise noch öfter beschieden sein.

Ich liebe diese Menschen - alle drei. Mit ihnen kann ich mir vorstellen, alt zu werden.

Freitag, 8. Juli 2011

Ibiza (5): Bauruinen

Am 8. Jul 2011 im Topic 'Seemannsgarn'

Eingefleischte Geocacher wissen um den Reiz von sogenannten "Lost Places". Auf Ibiza trieb uns das Geocaching an viele interessante Orte, und oft fiel der Satz "Ohne Geocaching hätten wir das hier nie gesehen!", was überaus zutreffend ist.

Der "Festival Club" ist so verloren, wie ein "Lost Place" nur irgend sein kann. Wenn man die Stichworte Festival Club Ibiza googelt, stößt man auf Videos von Paintball-Enthusiasten, die die Ruine des ehemaligen Touristenzentrums nahe San Josep als Spielwiese nutzen. Als wir unseren Mietwagen in der Nähe der verfallenen Betonmauern parken, begrüßt uns als erstes ein Bein.

Kein Bauzaun, keine Kette mit Vorhängeschloss verwehrt Neugierigen den Zutritt zu diesem gigantischen Schutthaufen, und so verhält es sich auch mit den anderen Bauruinen, die Ibiza "zieren". Wir treten durch einen verwitterten Torbogen, vorbei an roten Plastikrohren, zerbrochenen Holzpaletten und Stolperfallen aus herumhängenden Draht.

Es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, wie es hier einmal ausgesehen haben muss. Die galerieartigen Fensterbögen auf der linken Seite geben den Blick frei auf eine große, terrassenförmige Anlage mit einer kleinen Arena samt dazugehörigen Zuschauerrängen, ein anderer Bereich war wohl mal Gastronomie, und ganz unten steht eine überdachte Tribüne.

Der Raum, in dem wir stehen, diente vielleicht einmal als Partysaal, man sieht noch gemauerte Bänke entlang der Wände. Das Dach fehlt, geblieben sind nur rostige Stahlträger. Hinter eingebrochenen Wänden sind die weißen Fliesen sanitärer Einrichtungen (oder waren es die Küchen?) sichtbar. Ich schließe die Augen und sehe feiernde Menschen hier sitzen, höre die Musik und das Stimmengewirr. Aber in Wahrheit ist das alles schon lange her. Die Anlage war überhaupt nur zwei Jahre (1972 - 1974) in Betrieb, dann setzte die Ölkrise der Idee ein Ende, Touristen mit Bussen auf diesen Berg hinaufzukarren.

Die Reste dieser Idee sehen aus wie die Kulisse zu einem Endzeit-Film. Treppen bröckeln oder führen einfach ins Nichts, Schichten von schrägen Graffitys bedecken den Beton, und aus den Rängen der Arena wächst pink blühender Oleander, als hätte die Natur ein leicht hämisches "Netter Versuch, Leute, aber ihr könnt mich mal!" von sich gegeben.

Die Menschen haben sich hier so richtig ausgetobt. Überall liegt Müll, rußige Häufchen künden von spontanen Lagerfeuern, Scherben zerschlagener Flaschen bohren sich in die dünnen Sohlen meiner Flip-Flops. Die Krönung sind die Autowracks - wir zählen mindestens fünf. Zwei von ihnen stehen unten im Raum vor der Tribüne, reifenlos und mit offenen Türen, zerschlagenen Scheinwerfern, zerfetzten Sitzen.

Ich erklimme - zaghaft angesichts des maroden Zustands - die Tribüne. Der Fußboden ist hohl und zum Teil eingebrochen. Durch ein Fensterchen in der Rückwand sieht man den Bergrücken des Sa Talaia mit seinen Sendemasten. Gelegenheit für ein Foto, die ich nutzen möchte. Ich stecke den Kopf durch das Fensterloch, da fällt mein Blick auf zwei weitere Autowracks. Beide liegen auf der Seite, als habe sie jemand aus dem Fenster geschubst. A. ist inzwischen in die "Künstlergarderobe" unter der Bühne gekrochen. So weit habe ich mich dann doch nicht getraut - zuwenig Kopffreiheit in Anbetracht meiner Körperlänge und Klaustrophobie.

Hier, wie auch später beim Besuch einer weiteren Bauruine unterhalb des Puig Redo, befällt mich ein eigenartig beklommenes Gefühl. Die Umgebung ist ebenso faszinierend wie düster, und mir kommt der Gedanke: "Der Mensch ist ein Geschwür!" Allem haftet eine eigenartige Patina an, aus dem Gebauten und Gebliebenen spricht Willkür und Gedankenlosigkeit bis hin zu absoluter Rohheit. Niemand macht sich die Mühe, die Ruinen abzubrechen und wegzuräumen, und deshalb bleibt der Beton als stummer Zeuge von Fehlplanung, Korruption und gescheiterten Größenphantasien. Er ist ein Teil der Landschaft und doch Fremdkörper. Die Ruinen dienen nur noch als Leinwand für das Gedankenrauschen zufälliger Besucher - sie sind in der Tat verlorene Orte.

Der "Festival Club" ist so verloren, wie ein "Lost Place" nur irgend sein kann. Wenn man die Stichworte Festival Club Ibiza googelt, stößt man auf Videos von Paintball-Enthusiasten, die die Ruine des ehemaligen Touristenzentrums nahe San Josep als Spielwiese nutzen. Als wir unseren Mietwagen in der Nähe der verfallenen Betonmauern parken, begrüßt uns als erstes ein Bein.

Kein Bauzaun, keine Kette mit Vorhängeschloss verwehrt Neugierigen den Zutritt zu diesem gigantischen Schutthaufen, und so verhält es sich auch mit den anderen Bauruinen, die Ibiza "zieren". Wir treten durch einen verwitterten Torbogen, vorbei an roten Plastikrohren, zerbrochenen Holzpaletten und Stolperfallen aus herumhängenden Draht.

Es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, wie es hier einmal ausgesehen haben muss. Die galerieartigen Fensterbögen auf der linken Seite geben den Blick frei auf eine große, terrassenförmige Anlage mit einer kleinen Arena samt dazugehörigen Zuschauerrängen, ein anderer Bereich war wohl mal Gastronomie, und ganz unten steht eine überdachte Tribüne.

Der Raum, in dem wir stehen, diente vielleicht einmal als Partysaal, man sieht noch gemauerte Bänke entlang der Wände. Das Dach fehlt, geblieben sind nur rostige Stahlträger. Hinter eingebrochenen Wänden sind die weißen Fliesen sanitärer Einrichtungen (oder waren es die Küchen?) sichtbar. Ich schließe die Augen und sehe feiernde Menschen hier sitzen, höre die Musik und das Stimmengewirr. Aber in Wahrheit ist das alles schon lange her. Die Anlage war überhaupt nur zwei Jahre (1972 - 1974) in Betrieb, dann setzte die Ölkrise der Idee ein Ende, Touristen mit Bussen auf diesen Berg hinaufzukarren.

Die Reste dieser Idee sehen aus wie die Kulisse zu einem Endzeit-Film. Treppen bröckeln oder führen einfach ins Nichts, Schichten von schrägen Graffitys bedecken den Beton, und aus den Rängen der Arena wächst pink blühender Oleander, als hätte die Natur ein leicht hämisches "Netter Versuch, Leute, aber ihr könnt mich mal!" von sich gegeben.

Die Menschen haben sich hier so richtig ausgetobt. Überall liegt Müll, rußige Häufchen künden von spontanen Lagerfeuern, Scherben zerschlagener Flaschen bohren sich in die dünnen Sohlen meiner Flip-Flops. Die Krönung sind die Autowracks - wir zählen mindestens fünf. Zwei von ihnen stehen unten im Raum vor der Tribüne, reifenlos und mit offenen Türen, zerschlagenen Scheinwerfern, zerfetzten Sitzen.

Ich erklimme - zaghaft angesichts des maroden Zustands - die Tribüne. Der Fußboden ist hohl und zum Teil eingebrochen. Durch ein Fensterchen in der Rückwand sieht man den Bergrücken des Sa Talaia mit seinen Sendemasten. Gelegenheit für ein Foto, die ich nutzen möchte. Ich stecke den Kopf durch das Fensterloch, da fällt mein Blick auf zwei weitere Autowracks. Beide liegen auf der Seite, als habe sie jemand aus dem Fenster geschubst. A. ist inzwischen in die "Künstlergarderobe" unter der Bühne gekrochen. So weit habe ich mich dann doch nicht getraut - zuwenig Kopffreiheit in Anbetracht meiner Körperlänge und Klaustrophobie.

Hier, wie auch später beim Besuch einer weiteren Bauruine unterhalb des Puig Redo, befällt mich ein eigenartig beklommenes Gefühl. Die Umgebung ist ebenso faszinierend wie düster, und mir kommt der Gedanke: "Der Mensch ist ein Geschwür!" Allem haftet eine eigenartige Patina an, aus dem Gebauten und Gebliebenen spricht Willkür und Gedankenlosigkeit bis hin zu absoluter Rohheit. Niemand macht sich die Mühe, die Ruinen abzubrechen und wegzuräumen, und deshalb bleibt der Beton als stummer Zeuge von Fehlplanung, Korruption und gescheiterten Größenphantasien. Er ist ein Teil der Landschaft und doch Fremdkörper. Die Ruinen dienen nur noch als Leinwand für das Gedankenrauschen zufälliger Besucher - sie sind in der Tat verlorene Orte.

Ibiza (4): Echsen überall

Am 8. Jul 2011 im Topic 'Seemannsgarn'

Ein Gecko im Haus bringt Glück, sagt man auf Ibiza. Und man solle mit dem Einzug in ein neues Haus warten, bis mindestens einmal ein Gecko dringewesen ist. Wundert mich auch nicht: Das Echsenviech ist mir äußerst sympathisch, mit seinen wachen Knopfaugen und den fingerartigen Saugnapf-Füßen. Und ein erstklassiger Insektenvertilger.

Es taugt auch als Werbeträger. Überall auf Ibiza kann man Accessoires rund um den Gecko käuflich erwerben, und das Reptil ist zum Inselsignet avanciert. Es gibt ihn in Gips, Holz und Blech, zum am Hals tragen, an die Wand nageln und Aufkleben.

Der Gemahl erstand ein hübsches Strandlaken, über das großformatige Geckos mäandern. Der Gecko gehört zur CI Ibizas. Geschäftemacherei? Klar. Aber trotzdem irgendwie nett. Ich habe sonst keine Souvenirs gekauft, aber ein Echsenaufkleber für la biciclettas Speichenschutz musste sein.

So ein Gecko ist allerdings auch ziemlich scheu. Insgesamt begegnete er uns abends auf der Terrasse zweimal. Das erste Mal klebte er unter der Decke vor unserem Schlafzimmerfenster, was dem Gatten veranlasste, flugs das Fenster zu schließen. Glück hin oder her, der Gedanke an ein Reptil in der Schlafkammer war ihm doch ein wenig unangenehm. Das Tier ließ sich aber geduldig ablichten und verschwand dann im Laufe des Abends, vermutlich an einen Platz, der fettere Beute in Form von Motten und Mücken verhieß.

Die zweite Begegnung verlief eher hastig. Während wir bei einem Gläschen Hierbas zusammensaßen, entdeckte ich den Gecko an der Wand über dem Kühlschrank und ging meine Kamera holen. Die anderen schmunzelten über meine Geckoversessenheit und blieben von seiner Gegenwart recht unberührt. Ich bekam schließlich nur noch das Ende seines Schwanzes zu Gesicht, als er hinter dem Kühlschrank verschwand und mir demonstrierte, dass er kein Fotomodell, sondern ein Reptil auf nächtlichem Beutezug war.

Etwas unbefangener im Kontakt mit Menschen sind die allgegenwärtigen Pityuseneidechsen. Wann immer es im Gebüsch raschelt, kann man damit rechnen, dass Eidechsen anwesend sind. Und es raschelt oft. Ich dachte zuerst an Vögel, wurde aber eines besseren belehrt. Die braungrauen bis smaragdgrünen (und auf den kleineren, isolierten Inselchen auch sagenhaft blauen) Tierchen rennen zuweilen auch schon mal mit affenartigem Tempo quer über die Straße, sie krabbeln in Beeten, Büschen und auf Felsen.

Sie näherten sich neugierig, wenn wir einfach nur ruhig dasaßen, vermutlich angezogen vom Geruch unserer Lunchpakete.

Als der Gemahl nach dem Besuch des Torre del Pirata noch abwärts stieg zum Buddha-Felsgemälde und sagenhaften "Atlantis", blieben J. und ich an der oberen Kante der Steilküste und legten uns in den spärlichen Schatten, um in der Mittagshitze ein Auge zuzukneifen. Da wurden die Echsen forsch.

Sobald wir nur noch still dalagen, näherten sie sich, schnüffelten und knabberten an Ellenbogen und Ohren und erklommen kühn unsere Körper, huschten uns quer über die Brust, um dann bei der kleinsten Regung blitzartig wieder im Gebüsch zu verschwinden. Von dem Zeitpunkt an hielt sich J. ein wenig angespannt die Hosenbeine seiner Shorts zu...

Es taugt auch als Werbeträger. Überall auf Ibiza kann man Accessoires rund um den Gecko käuflich erwerben, und das Reptil ist zum Inselsignet avanciert. Es gibt ihn in Gips, Holz und Blech, zum am Hals tragen, an die Wand nageln und Aufkleben.

Der Gemahl erstand ein hübsches Strandlaken, über das großformatige Geckos mäandern. Der Gecko gehört zur CI Ibizas. Geschäftemacherei? Klar. Aber trotzdem irgendwie nett. Ich habe sonst keine Souvenirs gekauft, aber ein Echsenaufkleber für la biciclettas Speichenschutz musste sein.

So ein Gecko ist allerdings auch ziemlich scheu. Insgesamt begegnete er uns abends auf der Terrasse zweimal. Das erste Mal klebte er unter der Decke vor unserem Schlafzimmerfenster, was dem Gatten veranlasste, flugs das Fenster zu schließen. Glück hin oder her, der Gedanke an ein Reptil in der Schlafkammer war ihm doch ein wenig unangenehm. Das Tier ließ sich aber geduldig ablichten und verschwand dann im Laufe des Abends, vermutlich an einen Platz, der fettere Beute in Form von Motten und Mücken verhieß.

Die zweite Begegnung verlief eher hastig. Während wir bei einem Gläschen Hierbas zusammensaßen, entdeckte ich den Gecko an der Wand über dem Kühlschrank und ging meine Kamera holen. Die anderen schmunzelten über meine Geckoversessenheit und blieben von seiner Gegenwart recht unberührt. Ich bekam schließlich nur noch das Ende seines Schwanzes zu Gesicht, als er hinter dem Kühlschrank verschwand und mir demonstrierte, dass er kein Fotomodell, sondern ein Reptil auf nächtlichem Beutezug war.

Etwas unbefangener im Kontakt mit Menschen sind die allgegenwärtigen Pityuseneidechsen. Wann immer es im Gebüsch raschelt, kann man damit rechnen, dass Eidechsen anwesend sind. Und es raschelt oft. Ich dachte zuerst an Vögel, wurde aber eines besseren belehrt. Die braungrauen bis smaragdgrünen (und auf den kleineren, isolierten Inselchen auch sagenhaft blauen) Tierchen rennen zuweilen auch schon mal mit affenartigem Tempo quer über die Straße, sie krabbeln in Beeten, Büschen und auf Felsen.

Sie näherten sich neugierig, wenn wir einfach nur ruhig dasaßen, vermutlich angezogen vom Geruch unserer Lunchpakete.

Als der Gemahl nach dem Besuch des Torre del Pirata noch abwärts stieg zum Buddha-Felsgemälde und sagenhaften "Atlantis", blieben J. und ich an der oberen Kante der Steilküste und legten uns in den spärlichen Schatten, um in der Mittagshitze ein Auge zuzukneifen. Da wurden die Echsen forsch.

Sobald wir nur noch still dalagen, näherten sie sich, schnüffelten und knabberten an Ellenbogen und Ohren und erklommen kühn unsere Körper, huschten uns quer über die Brust, um dann bei der kleinsten Regung blitzartig wieder im Gebüsch zu verschwinden. Von dem Zeitpunkt an hielt sich J. ein wenig angespannt die Hosenbeine seiner Shorts zu...

... früher