Sonntag, 10. Juli 2016

Draußen

Am 10. Jul 2016 im Topic 'Seemannsgarn'

Fühlen.

(Seine Hand in meiner. Die Riemen des Rucksacks. Meine Fußsohlen beim Laufen. Die Kleidung auf meiner Haut. Haar, das an meinem Hals kitzelt. Den Wind, der streichelt. Schmerz im Knie und den Muskeln. Die Stiche von Bremsen. Schweiß, der über den Rücken läuft. Schotter unter den Füßen. Den eigenen Atem. Wasser auf der Zunge. Den Gummibund der Socken. Die dick gewordenen Finger. Durst. Insekten, die über die Haut krabbeln. Die Höhe der Bäume. Das Rutschen der Sonnenbrille auf dem Nasenrücken.)

Hören.

(Den Bass einer Hummel im Vorbeifliegen. Knirschenden Kies unter unseren Schritten. Wind in den Kornfeldern. Vogelstimmen in der Kathedrale des Waldes, mannigfach. Rascheln im Gebüsch. Grillenzirpen. Einen Traktor beim Wenden von Heu. Knackende Zweige. Grüße Entgegenkommender. Das leise, wehende Rauschen von Rotorblättern. Ein Motorrad auf der Landstraße in der Ferne. Die Kettenschaltung eines Mountainbikes. Brummende Hochspannungsleitungen. Glockengeläut. Eine schimpfende Drossel. Ein irrsinniges Summen in den Wipfeln der blühenden Linden. Das Sirren von Mauerseglern. Zitternde Pappeln. Den Lauftakt einer vorbeiziehenden Joggerin.)

Sehen.

(Abendsonne zwischen Fichten. Sich windende Wege. Teppiche blühender Margariten. Im Wind wogende Felder. Knallrote Kirschen. Trauben violetter Glockenblumen. Eine tote Spitzmaus. Baumreihen wie Perlenketten. Blaue Hügel am Horizont. Patchworkdecken aus Feldern und Wiesen. Den sanften Schwung von Tälern und Höhenrücken. Verwilderte Himbeeren im Gebüsch. Das grüne Glühen von Farn am Fuß der Buchen. Zertretene Schneckenhäuser. Einen Rehbock im Feld. Heiligenbilder. Schwarze Käfer auf dem Weg. Halbverfallene Scheunen. Streuobstwiesen. Bienenstöcke. Schwaden kleiner Fliegen, die uns verfolgen. Einen mumifizierten Frosch. Waldmeister. Alleen.)

Riechen.

(Nadelwald. Die Süße von Lindenblüten. Heu in der Sonne. Moder aus Waldgräben. Insektenabwehrspray. Den Diesel des Forstfahrzeugs. Die Papiertüte mit der Käsebrezel. Schweiß. Frisch geschlagenes Holz.)

Montag, 28. September 2015

Es bleibt spannend, bleiben Sie dran!

Am 28. Sep 2015 im Topic 'Seemannsgarn'

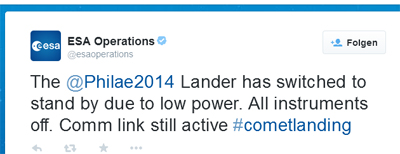

Mich hat schon die Landung der Sonde Philae auf dem Kometen 67P mitgerissen und gefesselt. Was ist seitdem nicht alles passiert! Muttersonde Rosetta hat fleißig weiter Daten gesammelt, und Philae hat sich nach getaner Arbeit etwas in den Schatten gelegt und ein Nickerchen gehalten. Und tatsächlich gab es auch zwischendurch sogar mal ein Lebenszeichen - das hätte kaum jemand erwartet.

Immer wieder hat mir die ganze Mission Gänsehaut bereitet.

Spannend fand ich, dass es nun eine Erklärung für die eigenartige "Gummienten"-Form des Kometen gibt: Es waren eigentlich zwei!

Außerdem gibt es auch wieder einen kleinen Cartoon, als Vorgeschmack auf einen ganz neuen Spot. Ich freue mich schon drauf!

Übrigens werden sich Rosetta und Philae gewissermaßen noch einmal wiedertreffen: Zum Schluss soll Rosetta auch auf dem Kometen abgesetzt werden.

Da oben wird Wissenschaftsgeschichte geschrieben, immer noch, und noch ein weiteres Jahr lang!

Immer wieder hat mir die ganze Mission Gänsehaut bereitet.

Spannend fand ich, dass es nun eine Erklärung für die eigenartige "Gummienten"-Form des Kometen gibt: Es waren eigentlich zwei!

Außerdem gibt es auch wieder einen kleinen Cartoon, als Vorgeschmack auf einen ganz neuen Spot. Ich freue mich schon drauf!

Übrigens werden sich Rosetta und Philae gewissermaßen noch einmal wiedertreffen: Zum Schluss soll Rosetta auch auf dem Kometen abgesetzt werden.

Da oben wird Wissenschaftsgeschichte geschrieben, immer noch, und noch ein weiteres Jahr lang!

Mittwoch, 29. Juli 2015

Friesland: Wind und Wetter

Am 29. Jul 2015 im Topic 'Seemannsgarn'

Vom Wetter hing alles ab. Bevor ich in Richtung Harlingen aufgebrochen bin, habe ich immer wieder die Wettervorhersage geprüft und einfach gehofft, die Prognosen träfen nicht zu. Vorhersageungenauigkeit.

So den einen oder anderen Schauer hält man ja auch irgendwie aus. Hauptsache, es gibt ein paar Wolkenlücken. Hauptsache, das Zelt lässt sich im Trockenen auf- und abbauen. Wird schon nicht so schlimm werden. Und überhaupt, wieso sich den Urlaub dadurch verderben lassen?

Der ganz große Sturm ist mir zum Glück entgangen. Unterwegs erzählten umgefallene Bäume und abgerissene Äste von dem kräftigen Wind, der über Friesland hinweggefegt war. Aber der Sonntagmorgen begann eigentlich ziemlich sonnig und gab Anlass zur Hoffnung.

Als ich in Harlingen aus dem Zug stieg, gelang es mir allerdings nicht mehr so recht, die schwarze Wolkenwand zu ignorieren, die im Nordwesten zu sehen war. Aber ich weigerte mich, die Flinte ins Korn zu werfen, schulterte den Rucksack und schwenkte hinter dem Bahnhof rechts ab über eine kleine Brücke in die Stadt. Ich wollte noch etwas Umgebung zu Gesicht bekommen, bevor ich mich dann daran machen würde, die zwanzig Kilometer der Tagesetappe entlang der Nordseeküste und dem IJsselmeer in Angriff zu nehmen.

Ich war bloß ein paar Meter gegangen, als es bereits zu regnen anfing. Ich schlüpfte also in einer Snackbar mit dem klingenden Namen "De Kombuis" unter und besänftigte den knurrenden Magen mit einer Pommes Mayo, während es draußen zusehends nasser wurde. Das war eine sehr nette Snackbar, aber trockener wurde es nicht. Also zog ich das Regencover über den Rucksack, die Regenjacke bis unters Kinn zu und fasste den wilden Entschluss, Harlingens Gassen und Häuschen trotzdem zu genießen.

Eine Aufgabe hatte ich außerdem noch auf dem Plan: Am Hafen zu stehen und einmal sehnsuchtsvoll in Richtung Terschelling zu schauen, vielleicht sogar dem ablegenden Fährboot und den Plattbodenschiffen hinterherzuwinken und es mit inständiger, sauberer Traurigkeit zu bedauern, nicht ebenfalls auf die Insel zu können. Ein Foto schießen für den daheimgebliebenen Gatten.

Der Gott des Wetters war missgünstig, zog einen rauschenden Vorhang aus Platzregen vor den Horizont und drehte mir eine lange Nase. Irgendwann steckte ich die Kamera zurück in die Tasche, damit sie keinen Schaden nehmen würde, und beschloss stattdessen, die Schultern hochzuziehen, die Kapuze aufzusetzen und loszugehen. Sightseeing würde die Sache eben auch nicht bessern, geschweige denn Spaß machen.

Binnen Minuten war meine Hose beinahe komplett durchnässt. Der Gedanke, einen Bus zu nehmen, schlich sich leise in mein Hirn. Aber ich hatte auch keine Lust, auf der Suche nach einer Bushaltestelle durch die Pfützen zu tappen und ging dann einfach.

Mit dem Ergebnis, dass sich am "Stenen Man" plötzlich der Regen legte und ich die gesamte Strecke an der Nordsee entlang bis Zurich in warmer Luft schwamm, die vom Meer kam und mir das Gefühl gab, bloß noch die Flügel ausbreiten zu müssen, um abzuheben. Die trocknete auch so ganz nebenbei meine Hosen.

Apropos Hose: Eine ebenso nasse Hose bekam ich dann noch am Horizont zu sehen. Und las davon am übernächsten Tag im "Leeuwarder Courant".

Wasser sollte allerdings mein engster Begleiter in den noch folgenden zwei kurzen Tagen werden. Ich glaube, ich hatte Regen niemals so satt wie jetzt. Ich kann ihn einfach nicht mehr sehen. Jemand sagte mal, dass man viel direkter in Kontakt mit den Elementen kommt, wenn man draußen unterwegs ist. Wahr gesprochen. Gar so direkt hätte der Kontakt meinetwegen aber nicht sein müssen.

Es war hinterm IJsselmeerdeich, als es wieder zu schütten begann. Ich sah die ersten Häuser von Makkum auftauchen, als neben mir ein schwarzer Kombi anhielt und ein Mann in meinem Alter den Kopf heraussteckte: "Wil je meerijden?" "Oh, graag", antwortete ich und stieg zu. Der freundliche Kombifahrer setzte mich beim Campingplatz wieder ab - "Het is alleen maar twee minuten rijden voor mij!" Zwei Minuten, die für mich einen großen Unterschied machten.

Das Glück im Wetterunglück war mir hold, und ich traf auf einen weiteren freundlichen Menschen, von dem später noch zu berichten sein wird. Jedenfalls brauchte ich auf dem klatschnassen Campingplatz keine Wolkenlücke abzuwarten, sondern konnte meine Nacht unter einem festen Dach verbringen.

Trockener wurde es allerdings nicht. Der Tag, der folgte, dürfte einer der nassesten gewesen sein, die ich jemals erlebt habe. Die Prognosen standen weiterhin schlecht und erfüllten sich auch. Die Strecke zwischen Allingawier und Workum legte ich beinahe vollständig im von schräg rechts kommenden Dauerregen zurück. Ich spürte zunächst, wie die Hose an den Schienbeinen zu kleben begann, dann, wie die Regenjacke ihren Geist aufgab, mir das Wasser in die Ärmel lief, die Nässe zwischen Rucksack und Rücken drang. So lange die Füße und der Hintern noch einigermaßen trocken waren, kam mir der Humor nicht völlig abhanden. Aber irgendwann war auch das vorbei. Die Wanderschuhe gaben bei jedem einzelnen Schritt schmatzende, saugende Geräusche von sich, kleine Bläschen quollen aus den Nähten und die Wassertropfen auf der Brille machten den Durchblick schwierig.

Ich erreichte Workum, ohne wirklich einen Blick für das hübsche Städtchen zu haben. Ich sah nur immer wieder gen Himmel und freute mich, wenn das Trommeln auf der Kapuze für ein paar Minuten weniger heftig wurde. Als ich den zweiten Campingplatz erreichte, trocknete es tatsächlich ab und die Sonne kam raus.

Ich baute das Zelt auf und gab mir sehr viel Mühe damit, alle wichtigen Teile wieder trocken zu kriegen. Ich stopfte die Schuhe mit Zeitungspapier aus (nach wie vor die definitiv beste Methode, nasse Schuhe halbwegs zu trocknen) und steckte meine Hose und die Oberteile in den Trockner im Sanitärhaus des Campingplatzes (3,50 € - die Betreiber wussten wohl, dass nasse Sachen der Schrecken eines jeden Campers sind).

Als alles halbwegs wieder tragbar war, entschloss ich mich, zurück in den Ort zu gehen, zu bummeln und mich nach einer Gelegenheit für eine warme Mahlzeit umzusehen. Workum ist wirklich hübsch (auch darüber wird noch berichtet), und für einen Moment kam richtige Urlaubsstimmung auf. Bis zum nächsten Regenguss, der pünktlich eintrat, als ich die St.-Gertrudis-Kirche im Ortskern erreichte. Ich duckte mich unter ein von Säulen getragenes Dach und hoffte, das möge schnell wieder aufhören. Was es aber nicht tat, im Gegenteil, es wurde schlimmer.

Der Gatte, der feinfühlig meine verzweifelte SMS an ihn richtig gedeutet hatte und mich kurz vorm Aufgeben wähnte, rief mich an. Ich stand inzwischen an einer Hauswand unter der Markise eines Klamottenladens. Mir liefen die Tränen über das Gesicht und das Wasser aus den Haaren. Schon allein der Gedanke an ein nasses, vom heftigen Wind schiefgestelltes Zelt sorgte gründlich für allertiefstes Unbehagen.

Im Vorbeigehen hatte ich ein Bed & Breakfest gesehen, auf dessen Preistafel das Zimmer für 22,50 angegeben stand. Der Entschluss war gefasst: Diese Nacht im Trockenen verbringen, den Wanderurlaub abbrechen. Ich hatte Glück und bekam dort noch ein Zimmer (von dem später noch zu berichten sein wird), ließ meine Wertsachen bereits dort und stiefelte los zum Campingplatz, um mein hoffentlich nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogenes Zelt samt Inhalt abzuholen.

Was ich vorher noch Trockenes am Leib gehabt haben mochte, wurde auf dem knapp zwei Kilometer langen Fußmarsch zurück zum Campingplatz vollends nass. Inzwischen fürchtete ich den Regen nicht mehr, ich hasste ihn. Wieder schmatzten die Schuhe bei jedem Schritt, rann mir das Wasser über den Hintern. Ich sammelte unter den belustigten Blicken einiger Amsterdamer Dauercaravaner meine Habseligkeiten vom matschigen Rasen, stellte fest, dass der Schlafsack bereits feucht war und Wasser durch die Bodenplane drang und steckte alles, was nicht trocken geblieben war, in große schwarze Müllsäcke, die ich im Ort erstanden hatte. Dann stapfte ich durch den fast waagerecht auf mich einprasselnden Regen zurück zum Bed & Breakfast. Nie war ich so dankbar für eine trockene Unterkunft wie an diesem Abend. Das Kämmerchen mit den vertäfelten Wänden war für mich der pure Luxus.

Und das blieb meine Erfahrung mit dem friesischen Wetter. Trotz allen Bedauerns über das vorzeitige Ende dieses Trips gab es einige schöne Erlebnisse (über die noch berichtet wird). Zwar war Besserung für die Mitte der Woche angesagt, aber schaue ich heute auf das Regenradar, sagen mir Gefühl und Verstand, dass die Entscheidung richtig war.

Das Schöne ist, dass Erinnerungen an Kälte und Nässe verblassen und andere bleiben. Die Erinnerung daran, was man alles leisten kann. Die Erinnerung an außergewöhnlich nette Menschen und Orte. Irgendwann heißt es: "Weißt Du noch? Was bin ich damals nass geworden!" Und es wird ein Lachen folgen.

So den einen oder anderen Schauer hält man ja auch irgendwie aus. Hauptsache, es gibt ein paar Wolkenlücken. Hauptsache, das Zelt lässt sich im Trockenen auf- und abbauen. Wird schon nicht so schlimm werden. Und überhaupt, wieso sich den Urlaub dadurch verderben lassen?

Der ganz große Sturm ist mir zum Glück entgangen. Unterwegs erzählten umgefallene Bäume und abgerissene Äste von dem kräftigen Wind, der über Friesland hinweggefegt war. Aber der Sonntagmorgen begann eigentlich ziemlich sonnig und gab Anlass zur Hoffnung.

Als ich in Harlingen aus dem Zug stieg, gelang es mir allerdings nicht mehr so recht, die schwarze Wolkenwand zu ignorieren, die im Nordwesten zu sehen war. Aber ich weigerte mich, die Flinte ins Korn zu werfen, schulterte den Rucksack und schwenkte hinter dem Bahnhof rechts ab über eine kleine Brücke in die Stadt. Ich wollte noch etwas Umgebung zu Gesicht bekommen, bevor ich mich dann daran machen würde, die zwanzig Kilometer der Tagesetappe entlang der Nordseeküste und dem IJsselmeer in Angriff zu nehmen.

Ich war bloß ein paar Meter gegangen, als es bereits zu regnen anfing. Ich schlüpfte also in einer Snackbar mit dem klingenden Namen "De Kombuis" unter und besänftigte den knurrenden Magen mit einer Pommes Mayo, während es draußen zusehends nasser wurde. Das war eine sehr nette Snackbar, aber trockener wurde es nicht. Also zog ich das Regencover über den Rucksack, die Regenjacke bis unters Kinn zu und fasste den wilden Entschluss, Harlingens Gassen und Häuschen trotzdem zu genießen.

Eine Aufgabe hatte ich außerdem noch auf dem Plan: Am Hafen zu stehen und einmal sehnsuchtsvoll in Richtung Terschelling zu schauen, vielleicht sogar dem ablegenden Fährboot und den Plattbodenschiffen hinterherzuwinken und es mit inständiger, sauberer Traurigkeit zu bedauern, nicht ebenfalls auf die Insel zu können. Ein Foto schießen für den daheimgebliebenen Gatten.

Der Gott des Wetters war missgünstig, zog einen rauschenden Vorhang aus Platzregen vor den Horizont und drehte mir eine lange Nase. Irgendwann steckte ich die Kamera zurück in die Tasche, damit sie keinen Schaden nehmen würde, und beschloss stattdessen, die Schultern hochzuziehen, die Kapuze aufzusetzen und loszugehen. Sightseeing würde die Sache eben auch nicht bessern, geschweige denn Spaß machen.

Binnen Minuten war meine Hose beinahe komplett durchnässt. Der Gedanke, einen Bus zu nehmen, schlich sich leise in mein Hirn. Aber ich hatte auch keine Lust, auf der Suche nach einer Bushaltestelle durch die Pfützen zu tappen und ging dann einfach.

Mit dem Ergebnis, dass sich am "Stenen Man" plötzlich der Regen legte und ich die gesamte Strecke an der Nordsee entlang bis Zurich in warmer Luft schwamm, die vom Meer kam und mir das Gefühl gab, bloß noch die Flügel ausbreiten zu müssen, um abzuheben. Die trocknete auch so ganz nebenbei meine Hosen.

Apropos Hose: Eine ebenso nasse Hose bekam ich dann noch am Horizont zu sehen. Und las davon am übernächsten Tag im "Leeuwarder Courant".

Wasser sollte allerdings mein engster Begleiter in den noch folgenden zwei kurzen Tagen werden. Ich glaube, ich hatte Regen niemals so satt wie jetzt. Ich kann ihn einfach nicht mehr sehen. Jemand sagte mal, dass man viel direkter in Kontakt mit den Elementen kommt, wenn man draußen unterwegs ist. Wahr gesprochen. Gar so direkt hätte der Kontakt meinetwegen aber nicht sein müssen.

Es war hinterm IJsselmeerdeich, als es wieder zu schütten begann. Ich sah die ersten Häuser von Makkum auftauchen, als neben mir ein schwarzer Kombi anhielt und ein Mann in meinem Alter den Kopf heraussteckte: "Wil je meerijden?" "Oh, graag", antwortete ich und stieg zu. Der freundliche Kombifahrer setzte mich beim Campingplatz wieder ab - "Het is alleen maar twee minuten rijden voor mij!" Zwei Minuten, die für mich einen großen Unterschied machten.

Das Glück im Wetterunglück war mir hold, und ich traf auf einen weiteren freundlichen Menschen, von dem später noch zu berichten sein wird. Jedenfalls brauchte ich auf dem klatschnassen Campingplatz keine Wolkenlücke abzuwarten, sondern konnte meine Nacht unter einem festen Dach verbringen.

Trockener wurde es allerdings nicht. Der Tag, der folgte, dürfte einer der nassesten gewesen sein, die ich jemals erlebt habe. Die Prognosen standen weiterhin schlecht und erfüllten sich auch. Die Strecke zwischen Allingawier und Workum legte ich beinahe vollständig im von schräg rechts kommenden Dauerregen zurück. Ich spürte zunächst, wie die Hose an den Schienbeinen zu kleben begann, dann, wie die Regenjacke ihren Geist aufgab, mir das Wasser in die Ärmel lief, die Nässe zwischen Rucksack und Rücken drang. So lange die Füße und der Hintern noch einigermaßen trocken waren, kam mir der Humor nicht völlig abhanden. Aber irgendwann war auch das vorbei. Die Wanderschuhe gaben bei jedem einzelnen Schritt schmatzende, saugende Geräusche von sich, kleine Bläschen quollen aus den Nähten und die Wassertropfen auf der Brille machten den Durchblick schwierig.

Ich erreichte Workum, ohne wirklich einen Blick für das hübsche Städtchen zu haben. Ich sah nur immer wieder gen Himmel und freute mich, wenn das Trommeln auf der Kapuze für ein paar Minuten weniger heftig wurde. Als ich den zweiten Campingplatz erreichte, trocknete es tatsächlich ab und die Sonne kam raus.

Ich baute das Zelt auf und gab mir sehr viel Mühe damit, alle wichtigen Teile wieder trocken zu kriegen. Ich stopfte die Schuhe mit Zeitungspapier aus (nach wie vor die definitiv beste Methode, nasse Schuhe halbwegs zu trocknen) und steckte meine Hose und die Oberteile in den Trockner im Sanitärhaus des Campingplatzes (3,50 € - die Betreiber wussten wohl, dass nasse Sachen der Schrecken eines jeden Campers sind).

Als alles halbwegs wieder tragbar war, entschloss ich mich, zurück in den Ort zu gehen, zu bummeln und mich nach einer Gelegenheit für eine warme Mahlzeit umzusehen. Workum ist wirklich hübsch (auch darüber wird noch berichtet), und für einen Moment kam richtige Urlaubsstimmung auf. Bis zum nächsten Regenguss, der pünktlich eintrat, als ich die St.-Gertrudis-Kirche im Ortskern erreichte. Ich duckte mich unter ein von Säulen getragenes Dach und hoffte, das möge schnell wieder aufhören. Was es aber nicht tat, im Gegenteil, es wurde schlimmer.

Der Gatte, der feinfühlig meine verzweifelte SMS an ihn richtig gedeutet hatte und mich kurz vorm Aufgeben wähnte, rief mich an. Ich stand inzwischen an einer Hauswand unter der Markise eines Klamottenladens. Mir liefen die Tränen über das Gesicht und das Wasser aus den Haaren. Schon allein der Gedanke an ein nasses, vom heftigen Wind schiefgestelltes Zelt sorgte gründlich für allertiefstes Unbehagen.

Im Vorbeigehen hatte ich ein Bed & Breakfest gesehen, auf dessen Preistafel das Zimmer für 22,50 angegeben stand. Der Entschluss war gefasst: Diese Nacht im Trockenen verbringen, den Wanderurlaub abbrechen. Ich hatte Glück und bekam dort noch ein Zimmer (von dem später noch zu berichten sein wird), ließ meine Wertsachen bereits dort und stiefelte los zum Campingplatz, um mein hoffentlich nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogenes Zelt samt Inhalt abzuholen.

Was ich vorher noch Trockenes am Leib gehabt haben mochte, wurde auf dem knapp zwei Kilometer langen Fußmarsch zurück zum Campingplatz vollends nass. Inzwischen fürchtete ich den Regen nicht mehr, ich hasste ihn. Wieder schmatzten die Schuhe bei jedem Schritt, rann mir das Wasser über den Hintern. Ich sammelte unter den belustigten Blicken einiger Amsterdamer Dauercaravaner meine Habseligkeiten vom matschigen Rasen, stellte fest, dass der Schlafsack bereits feucht war und Wasser durch die Bodenplane drang und steckte alles, was nicht trocken geblieben war, in große schwarze Müllsäcke, die ich im Ort erstanden hatte. Dann stapfte ich durch den fast waagerecht auf mich einprasselnden Regen zurück zum Bed & Breakfast. Nie war ich so dankbar für eine trockene Unterkunft wie an diesem Abend. Das Kämmerchen mit den vertäfelten Wänden war für mich der pure Luxus.

Und das blieb meine Erfahrung mit dem friesischen Wetter. Trotz allen Bedauerns über das vorzeitige Ende dieses Trips gab es einige schöne Erlebnisse (über die noch berichtet wird). Zwar war Besserung für die Mitte der Woche angesagt, aber schaue ich heute auf das Regenradar, sagen mir Gefühl und Verstand, dass die Entscheidung richtig war.

Das Schöne ist, dass Erinnerungen an Kälte und Nässe verblassen und andere bleiben. Die Erinnerung daran, was man alles leisten kann. Die Erinnerung an außergewöhnlich nette Menschen und Orte. Irgendwann heißt es: "Weißt Du noch? Was bin ich damals nass geworden!" Und es wird ein Lachen folgen.

Samstag, 17. Januar 2015

Kleine weite Welt

Am 17. Jan 2015 im Topic 'Seemannsgarn'

Jetzt, da ich arbeitstechnisch wieder in festen Händen bin, kann ich endlich im Unterschied zum letzten Jahr meinen Sommerurlaub planen. Meine Gedanken schweifen in Richtung Wandertour, und es macht sich vorsichtige Vorfreude breit.

Direkt nach den Weihnachtsferien habe ich zwei Wochen Urlaub Ende Juli und Anfang August beantragt. Finanziell sind große Sprünge nicht drin, was bedeutet, dass ich in der Nähe bleiben werde. Aber meine letzten Wandertouren und -ausflüge haben mir gezeigt, dass die kleine weite Welt viel zu bieten hat.

Ein paar Dinge fehlen mir noch: Die optimale Schlafmatte (denn harte Nächte in Sachen Boerencamping sollen sich nicht wiederholen), ein einfacher Kocher samt Schraub-Gaskartusche und leichtem Kochgeschirr, ein Bikini. Aber für die Anschaffung habe ich ja auch noch etwas Zeit.

Die Planungen gehen in Richtung Friesland und Overijssel. Städte und Dörfer auf der Route werden voraussichtlich sein:

Die Routenplanung macht schon jetzt höllischen Spaß, und ich hoffe sehr, dass mir nichts mehr dazwischen kommt. Falls jemand Anregungen hat, was man in dieser Gegend oder einem speziellen Ort unbedingt noch sehen muss - immer nur her damit.

Direkt nach den Weihnachtsferien habe ich zwei Wochen Urlaub Ende Juli und Anfang August beantragt. Finanziell sind große Sprünge nicht drin, was bedeutet, dass ich in der Nähe bleiben werde. Aber meine letzten Wandertouren und -ausflüge haben mir gezeigt, dass die kleine weite Welt viel zu bieten hat.

Ein paar Dinge fehlen mir noch: Die optimale Schlafmatte (denn harte Nächte in Sachen Boerencamping sollen sich nicht wiederholen), ein einfacher Kocher samt Schraub-Gaskartusche und leichtem Kochgeschirr, ein Bikini. Aber für die Anschaffung habe ich ja auch noch etwas Zeit.

Die Planungen gehen in Richtung Friesland und Overijssel. Städte und Dörfer auf der Route werden voraussichtlich sein:

- Harlingen (Harns)

- Zurich (Surch)

- Cornwerd (Koarnwerd)

- Makkum

- Gaast

- Workum (Warkum)

- Hindeloopen (Hylpen)

- Molkwerum (Molkwar)

- Stavoren (Starum)

- Warns

- Bakhuizen (Bakhuzen)

- Oudemirdum (Aldemardum)

- Nijemirdum (Nijemardum)

- Lemmer (De Lemmer)

- Kuinre

- Ossenzijl

- Steenwijk

- Blokzijl

- Giethoorn

- Meppel

Die Routenplanung macht schon jetzt höllischen Spaß, und ich hoffe sehr, dass mir nichts mehr dazwischen kommt. Falls jemand Anregungen hat, was man in dieser Gegend oder einem speziellen Ort unbedingt noch sehen muss - immer nur her damit.

Freitag, 28. November 2014

Schau an!

Am 28. Nov 2014 im Topic 'Seemannsgarn'

Ich bin in einem Betrieb gelandet, der Weihnachtsgeld zahlt. Auch, wenn es in meinem Fall bloß ein kleines Sümmchen ist, freue ich mich. Selten genug ist das heutzutage.

Samstag, 15. November 2014

Gute Nacht, Philae!

Am 15. Nov 2014 im Topic 'Seemannsgarn'

Du hast die Erwartungen übertroffen und Großes geleistet - wie groß, das werden wir hier unten erst noch begreifen müssen. Mit einer Träne im Auge verabschieden wir uns für heute von Dir, in der Hoffnung, dass dies nicht das letzte Zeichen von Dir war. Vielleicht scheint Dir ja die Sonne doch noch ein bisschen auf's Dach.

Danke für alle Eindrücke, Deinen Mut, Deine Zähigkeit und Deine harte Arbeit. Schlaf gut!

Freitag, 7. November 2014

Rosetta, sind wir schon da?

Am 7. Nov 2014 im Topic 'Seemannsgarn'

Es dauert nicht mehr lang. Am 12. November wird die europäische Raumsonde Rosetta - vorausgesetzt, alles klappt wie geplant - ihren Lander Philae auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko absetzen. Ich bin gespannt, neugierig und ungeheuer bewegt zugleich.

In Sachen Raumfahrt werden immer wieder Unkenrufe laut, man möge doch das Geld besser in die Hand nehmen, um sich Problemen auf der Erde zu widmen. Die Rosetta-Mission kostet rund eine Milliarde Euro. Zum Vergleich: Herr Schäuble will in den nächsten Jahren zehn Milliarden für wirtschaftliche Investitionen bereitstellen. Die USA haben im vergangenen Jahr 483 Milliarden Euro allein für Rüstung ausgegeben. Ich bleibe dabei: Die Raumfahrt ist spannend und wichtig, und das Geld ist sinnvoll ausgegeben. (Anmerkung: Die ESA schreibt auf ihrer Homepage: "Für die Raumfahrtausgaben bezahlt jeder Bürger eines ESA-Mitgliedsstaates Steuergelder etwa in der Höhe eines Kinobesuchs." Verdammt großes Kino, würde ich sagen.)

Mich ereilt so etwas wie ein Gefühl von Stolz, wenn ich sehe, was die ESA und ihre europäischen Mitarbeiter gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Gerade habe ich mir das letzte Pressebriefing angesehen. Mir klingen noch all die unterschiedlichen Akzente in den Ohren, die sich in die englisch gesprochenen Statements mischen, und allein dieser Umstand ist etwas, worauf man stolz sein kann. Menschen unterschiedlichster Nationen, Frauen und Männer, sind bereits so ungeheuer weit gekommen und haben geplant, durchdacht und ausprobiert, was vorher noch niemand getan hat.

Zehn Jahre ist Rosetta mit Philae schon unterwegs, um Churyumov-Gerasimenko zu erreichen. Sie flog in nur 250 Kilometer Höhe um den Mars herum und hat auch sonst unterwegs allerhand erlebt. Dann hat sie mehr als zwei, fast drei Jahre lang geschlafen. Im Januar hat man sie aufgeweckt, und als sie antwortete, war der Jubel im Kontrollzentrum unglaublich. Die Begeisterung der an dieser Mission beteiligten Menschen hat mich zu Tränen gerührt.

Deswegen werde ich gebannt verfolgen, was weiter mit Rosetta und dem kleinen Lander Philae passiert. Hoffentlich schafft er es, sich mit seinen drei Füßen am Kometen festzuhalten und die Nase in all die Dinge zu stecken, die zu erkunden er geschaffen wurde. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse und fasziniert von dem, was Menschen zusammen möglich machen. Das ist ein wirkliches Wunder.

Etwas von dieser Faszination vermittelt der Kurzfilm Ambition, der mir den einen oder anderen Schauer über den Rücken jagte.

Einer der an diesem Film Mitwirkenden sagte: "Obwohl ich mir damit jetzt selbst ein bisschen in den eigenen Fuß schieße - ich bin überrascht, dass man so etwas (wie diesen Film, Anm. d. Verf.) überhaupt braucht. Die Menschheit schickt eine Sonde ins Weltall, um einen Kometen einzuholen und auf ihm zu landen. Und wir brauchen einen großartigen Regisseur, einen Film und Schauspieler, um die Leute zu überzeugen, dass das interessant ist."

Es ist interessant. Es ist viel mehr als das. Ich möchte nicht pathetisch klingen, aber ich glaube, in der Rosetta-Mission drückt sich ein Stück weit aus, was uns als Menschen ausmacht. Das sind Aspekte, die meine Misanthropie mildern. Ein wacher Geist. Unbändige Neugier. Verstehenwollen. Der Wille, aller Rückschläge und Hindernisse zum Trotz ein Ziel zu erreichen. Der Mut, das Unmögliche zu denken. Und vor allem das Bestreben, das gemeinsam mit anderen zu tun. Das alles entschädigt mich etwas für den Mist, den Menschen zur Zeit und in der Vergangenheit auf diesem Planeten verzapfen.

Und es rührt mich. Genau wie diese Reihe kleiner, charmanter Filme über Rosetta und Philae, die der Unternehmung besondere Farbe verleihen und die ich deshalb zum Schluss nicht vorenthalten will:

In Sachen Raumfahrt werden immer wieder Unkenrufe laut, man möge doch das Geld besser in die Hand nehmen, um sich Problemen auf der Erde zu widmen. Die Rosetta-Mission kostet rund eine Milliarde Euro. Zum Vergleich: Herr Schäuble will in den nächsten Jahren zehn Milliarden für wirtschaftliche Investitionen bereitstellen. Die USA haben im vergangenen Jahr 483 Milliarden Euro allein für Rüstung ausgegeben. Ich bleibe dabei: Die Raumfahrt ist spannend und wichtig, und das Geld ist sinnvoll ausgegeben. (Anmerkung: Die ESA schreibt auf ihrer Homepage: "Für die Raumfahrtausgaben bezahlt jeder Bürger eines ESA-Mitgliedsstaates Steuergelder etwa in der Höhe eines Kinobesuchs." Verdammt großes Kino, würde ich sagen.)

Mich ereilt so etwas wie ein Gefühl von Stolz, wenn ich sehe, was die ESA und ihre europäischen Mitarbeiter gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Gerade habe ich mir das letzte Pressebriefing angesehen. Mir klingen noch all die unterschiedlichen Akzente in den Ohren, die sich in die englisch gesprochenen Statements mischen, und allein dieser Umstand ist etwas, worauf man stolz sein kann. Menschen unterschiedlichster Nationen, Frauen und Männer, sind bereits so ungeheuer weit gekommen und haben geplant, durchdacht und ausprobiert, was vorher noch niemand getan hat.

Zehn Jahre ist Rosetta mit Philae schon unterwegs, um Churyumov-Gerasimenko zu erreichen. Sie flog in nur 250 Kilometer Höhe um den Mars herum und hat auch sonst unterwegs allerhand erlebt. Dann hat sie mehr als zwei, fast drei Jahre lang geschlafen. Im Januar hat man sie aufgeweckt, und als sie antwortete, war der Jubel im Kontrollzentrum unglaublich. Die Begeisterung der an dieser Mission beteiligten Menschen hat mich zu Tränen gerührt.

Deswegen werde ich gebannt verfolgen, was weiter mit Rosetta und dem kleinen Lander Philae passiert. Hoffentlich schafft er es, sich mit seinen drei Füßen am Kometen festzuhalten und die Nase in all die Dinge zu stecken, die zu erkunden er geschaffen wurde. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse und fasziniert von dem, was Menschen zusammen möglich machen. Das ist ein wirkliches Wunder.

Etwas von dieser Faszination vermittelt der Kurzfilm Ambition, der mir den einen oder anderen Schauer über den Rücken jagte.

Einer der an diesem Film Mitwirkenden sagte: "Obwohl ich mir damit jetzt selbst ein bisschen in den eigenen Fuß schieße - ich bin überrascht, dass man so etwas (wie diesen Film, Anm. d. Verf.) überhaupt braucht. Die Menschheit schickt eine Sonde ins Weltall, um einen Kometen einzuholen und auf ihm zu landen. Und wir brauchen einen großartigen Regisseur, einen Film und Schauspieler, um die Leute zu überzeugen, dass das interessant ist."

Es ist interessant. Es ist viel mehr als das. Ich möchte nicht pathetisch klingen, aber ich glaube, in der Rosetta-Mission drückt sich ein Stück weit aus, was uns als Menschen ausmacht. Das sind Aspekte, die meine Misanthropie mildern. Ein wacher Geist. Unbändige Neugier. Verstehenwollen. Der Wille, aller Rückschläge und Hindernisse zum Trotz ein Ziel zu erreichen. Der Mut, das Unmögliche zu denken. Und vor allem das Bestreben, das gemeinsam mit anderen zu tun. Das alles entschädigt mich etwas für den Mist, den Menschen zur Zeit und in der Vergangenheit auf diesem Planeten verzapfen.

Und es rührt mich. Genau wie diese Reihe kleiner, charmanter Filme über Rosetta und Philae, die der Unternehmung besondere Farbe verleihen und die ich deshalb zum Schluss nicht vorenthalten will:

- Fabulous fables and tales of tails

- Once upon a time... "Wake up, Rosetta!"

- "Are we there yet?"

- Preparing for Comet Landing

Montag, 5. Mai 2014

Tock, tock, tock

Am 5. Mai 2014 im Topic 'Seemannsgarn'

Wenn jemand ein Rezept kennt gegen die Neigung der durchgeknallten Dohle, jeden Morgen mit schöner Beharrlichkeit auf unseren Schornstein einzudreschen, so möge er sich äußern.

Ich habe schon viel gelesen und werde keine tote Dohle am Dach aufhängen und keine alten CDs am Schornstein befestigen. Erziehungsversuche scheiterten an meiner mangelnden Präsenz tagsüber und an meiner fehlenden Bereitschaft, mich laut klatschend und brüllend zum Affen zu machen.

Und das Problem ist, dass ich inzwischen eine liebevoll-gespaltene Beziehung zu dem Tier habe. Dohlen sind clever, und das imponiert mir. Wenn ich nur wüsste, wieso dieses Tier ausgerechnet auf unseren Schornstein so steht. Am besten wäre es, wenn man sie irgendwie ablenken könnte. Auch, wenn mir manchmal danach ist, weiß ich, dass man sie nicht erschießen darf, und das will ich auch nicht. Zumal dann wahrscheinlich ihre Cousins und Cousinen zur Beerdigung kämen.

Es bleibt wohl vorerst beim morgendlichen "tock, tock, tock", das durchs ganze Haus geht.

Ich habe schon viel gelesen und werde keine tote Dohle am Dach aufhängen und keine alten CDs am Schornstein befestigen. Erziehungsversuche scheiterten an meiner mangelnden Präsenz tagsüber und an meiner fehlenden Bereitschaft, mich laut klatschend und brüllend zum Affen zu machen.

Und das Problem ist, dass ich inzwischen eine liebevoll-gespaltene Beziehung zu dem Tier habe. Dohlen sind clever, und das imponiert mir. Wenn ich nur wüsste, wieso dieses Tier ausgerechnet auf unseren Schornstein so steht. Am besten wäre es, wenn man sie irgendwie ablenken könnte. Auch, wenn mir manchmal danach ist, weiß ich, dass man sie nicht erschießen darf, und das will ich auch nicht. Zumal dann wahrscheinlich ihre Cousins und Cousinen zur Beerdigung kämen.

Es bleibt wohl vorerst beim morgendlichen "tock, tock, tock", das durchs ganze Haus geht.

Donnerstag, 17. April 2014

Heimat II

Am 17. Apr 2014 im Topic 'Seemannsgarn'

Es sind viele Stimmen zusammengekommen zum Thema Heimat. Das hat auch meine eigenen Gedanken weiter angeregt. Aber erst einmal ein großes Danke an alle, die dazu etwas geschrieben haben, sei es jetzt im eigenen Blog oder hier in den Kommentaren.

Mir fällt auf, Heimat scheint viel mit Erinnerungen und Kindheit zu tun zu haben. Das ist ja irgendwie auch logisch, wenn man bedenkt, dass es um Wurzeln geht. Dort, wo man großgeworden ist, hat man zum ersten Mal gewurzelt, auch wenn man diese Wurzeln später gekappt hat.

Kindheitsheimat, das ist für mich der Milchwagen, der mit großem Klingeln einmal die Woche vor unserer Haustür hielt und wo meine Großmutter mir etwas Süßes kaufte. Kindheitsheimat hängt überhaupt sehr eng mit meiner Großmutter zusammen. In meiner Kindheitsheimat gab es eine Schaukel, selbstgebaut von meinem Vater, auf der man so hoch schaukeln konnte, dass man beinahe die Tannenspitzen mit den nackten Füßen berühren konnte. Kindheitsheimat ist das hohe Gras der Pferdewiese hinter unserem Haus, in dem wir uns vollständig verstecken konnten. Kindheitsheimat ist der schmale, geschotterte Pfad entlang der Bahngleise, über den unser Schulweg verlief und den wir ab und an entgegen elterlicher Instruktion verließen, um auf den Schienen zu laufen, bis uns das Horn der nahenden Diesellok mit einem schönen Schauer verjagte.

Aber in diesem Blick auf die Kindheitsheimat ist auch viel Verklärung, denn er spart bewusst aus, was weniger idyllisch war. Die dörfliche Enge, den spürbaren Neid der Menschen auf andere, die nachbarliche Neugier, das Gerede im Ort, elterliche Ohrfeigen, Einsamkeit.

Vielleicht habe ich deswegen das Gefühl gehabt, erst weggehen zu müssen, um diesen Landstrich würdigen zu können. Aber ich merke auch, im Dorf würde ich nicht wieder leben wollen. Landei bin ich allerdings geblieben.

Sprache, Menschen, Kindheit. Ich habe lange drüber nachgedacht, inwiefern das auch für mich zur Heimat dazugehört beziehungsweise sie ausmacht. Oder was sonst noch eine Rolle spielt.

Ich kann beipflichten, Sprache ist wichtig. In meinem Alltagsleben hier erlebe ich allerdings meistens ein beinahe akzentfreies Hochdeutsch, so dass Dialekt kaum eine Rolle spielt. Das hiesige Plattdeutsch hat etwas Bäurisches an sich, das leider aber das charmant-schelmische Element vermissen lässt, das man noch weiter nördlich hört. Die Leute hier sind etwas behäbig, und so ist auch ihre Sprache. Berührt das Niederländische mein Ohr, habe ich allerdings schnell das Gefühl von Heimat. Meine eigene Sprache ist aber relativ clean, man würde vermutlich nicht hören, woher ich komme. Da ich mir Sprachen ziemlich freudig und schnell aneignen kann, ist Verlust von muttersprachlichem Umfeld eine Furcht, die mich weniger plagt.

Menschen zu verlieren, fiele mir schon schwerer. Jüngst sahen der Gatte und ich zum wiederholten Mal die wunderbare BBC-Dokumentation "Travels with Palin" auf DVD und waren uns einig, Reisen sind wunderbar, aber voneinander sehr lange getrennt zu sein wäre unerträglich. Wenn ich also schon gehen müsste, dann unter Mitnahme der geliebten Menschen. Schmerzlich wäre eine Trennung von Freunden. Und damit meine ich nicht lose Bekannte oder die Möglichkeit, Leute zu treffen. Ich meine Herzensfreunde. Solche gibt es nur wenige.

Für mich nicht unerheblich mit Heimat verbunden ist aber Landschaft. Die weißen Stämme von Birken und der Geruch von Torf und Heidekraut sind in mein Heimatgedächtnis gewoben, sandige Wege in Kiefernwäldern und hohe Eichen hinter dem Haus, im Nordwesten sanfte Hügel und der Fluss, an dessen Ufer ich oft zu Fuß oder mit dem Fahrrad bin. Die Kanäle, überhaupt das Wasser, und der Wald.

Eigenartigerweise ist Heimat aber auch etwas Abstraktes. Ich könnte meine eigene Frage nach den Grenzen meiner Heimat nicht erschöpfend beantworten. Denn meine Heimat wabert, verschiebt ihre Grenzen, die manchmal ganz eng und manchmal weit sind.

Sie hat Inselchen wie Exklaven, mein Heimatherz ist weiter geworden und hat die Orte mit eingeschlossen, in die es sich verliebt hat. Heimat ist auch das rote Fischgrätpflaster im Hauptort meiner Lieblingsinsel. Heimat ist das Horn der Fähre. Heimat ist das Tickern von Wassersprengern in Südtiroler Apfelplantagen und der Geruch von Abgasen zwischen Bozener Häuserwänden. Heimat ist der Widerhall eines Dieselmotors zwischen hohen, hellverputzten, mit Mönch-und-Nonne-Pfannen belegten Mauern. Heimat ist das Knirschen von Schritten und Reifen auf Kies.

Plätze, nach denen man sehnsuchtet, wenn man nicht da ist, und an denen man sich zu leben vorstellen kann.

Für mich gibt es dann auch noch den Gegenpart zu Heimat. Es gibt Orte, an denen ich nicht leben könnte, und wollte man mich dazu zwingen, dann würde ich eingehen wie eine Pflanze, die kein Licht bekommt. In Großstädten könnte ich nicht leben. An solchen Plätzen reduziert sich für mich der Radius von Heimat. Er hat sich oft genug auf meine Zimmerwände beschränkt, wenn ich in der Stadt gelebt habe. Natürlich kann Großstadt lebendig, urban, interessant sein und auch Heimat, aber dazu müsste sie für mich bestimmte Kriterien erfüllen. Leider merke ich in großen Städten nicht viel von Lebendigkeit. Das kann aber auch ein deutsches Problem sein. Oder eines, das daher rührt, dass ich nicht wüsste, wo ich zu suchen anfangen müsste.

Ein tiefes, innerliches Fremdfühlen hat sich an bestimmten Orten für mich nie gelegt, nie gemäßigt, sondern war dauerhaft hammerhart. Die Empfindung, nicht mit dem Ort im Einklang zu sein und nur dort zu sein, weil man da sein muss. Weil einen laue Kompromisse oder höhere Ziele dazu zwangen.

Es ist eigenartig mit der Heimat. Ich frage mich, ob man sie überhaupt haben kann. Ich kehrte vor Kurzem in ein Stadtviertel meiner Studentenstadt zurück, das ich sehr geliebt habe. Schmale Straßen, Grün dazwischen, hier mal eine rankende Rose, da mal ein rostender Zaun, und hinter den Fassaden kleine Wohnungen oder Zimmer, in denen wir auf Teppich oder Parkett am Boden saßen und redeten, manches Mal bis in die Nacht. Engel & Völkers hat auch dort Wurzeln geschlagen, alles ist zu Tode gentrifiziert, die Kinder tragen artig Fahrradhelme und um die Ecke hat ein schicker Weinladen aufgemacht.

Verändert sich alle Heimat so? Verliert man sie nicht schleichend? Kommen wir vielleicht nur nicht damit klar, dass wir nicht alles konservieren können? Vielleicht werde ich es erst wissen, wenn ich die Heimat, in der ich jetzt zuhause bin, schleichend oder plötzlich verloren haben werde - auf die eine oder andere Art.

Mir fällt auf, Heimat scheint viel mit Erinnerungen und Kindheit zu tun zu haben. Das ist ja irgendwie auch logisch, wenn man bedenkt, dass es um Wurzeln geht. Dort, wo man großgeworden ist, hat man zum ersten Mal gewurzelt, auch wenn man diese Wurzeln später gekappt hat.

Kindheitsheimat, das ist für mich der Milchwagen, der mit großem Klingeln einmal die Woche vor unserer Haustür hielt und wo meine Großmutter mir etwas Süßes kaufte. Kindheitsheimat hängt überhaupt sehr eng mit meiner Großmutter zusammen. In meiner Kindheitsheimat gab es eine Schaukel, selbstgebaut von meinem Vater, auf der man so hoch schaukeln konnte, dass man beinahe die Tannenspitzen mit den nackten Füßen berühren konnte. Kindheitsheimat ist das hohe Gras der Pferdewiese hinter unserem Haus, in dem wir uns vollständig verstecken konnten. Kindheitsheimat ist der schmale, geschotterte Pfad entlang der Bahngleise, über den unser Schulweg verlief und den wir ab und an entgegen elterlicher Instruktion verließen, um auf den Schienen zu laufen, bis uns das Horn der nahenden Diesellok mit einem schönen Schauer verjagte.

Aber in diesem Blick auf die Kindheitsheimat ist auch viel Verklärung, denn er spart bewusst aus, was weniger idyllisch war. Die dörfliche Enge, den spürbaren Neid der Menschen auf andere, die nachbarliche Neugier, das Gerede im Ort, elterliche Ohrfeigen, Einsamkeit.

Vielleicht habe ich deswegen das Gefühl gehabt, erst weggehen zu müssen, um diesen Landstrich würdigen zu können. Aber ich merke auch, im Dorf würde ich nicht wieder leben wollen. Landei bin ich allerdings geblieben.

Sprache, Menschen, Kindheit. Ich habe lange drüber nachgedacht, inwiefern das auch für mich zur Heimat dazugehört beziehungsweise sie ausmacht. Oder was sonst noch eine Rolle spielt.

Ich kann beipflichten, Sprache ist wichtig. In meinem Alltagsleben hier erlebe ich allerdings meistens ein beinahe akzentfreies Hochdeutsch, so dass Dialekt kaum eine Rolle spielt. Das hiesige Plattdeutsch hat etwas Bäurisches an sich, das leider aber das charmant-schelmische Element vermissen lässt, das man noch weiter nördlich hört. Die Leute hier sind etwas behäbig, und so ist auch ihre Sprache. Berührt das Niederländische mein Ohr, habe ich allerdings schnell das Gefühl von Heimat. Meine eigene Sprache ist aber relativ clean, man würde vermutlich nicht hören, woher ich komme. Da ich mir Sprachen ziemlich freudig und schnell aneignen kann, ist Verlust von muttersprachlichem Umfeld eine Furcht, die mich weniger plagt.

Menschen zu verlieren, fiele mir schon schwerer. Jüngst sahen der Gatte und ich zum wiederholten Mal die wunderbare BBC-Dokumentation "Travels with Palin" auf DVD und waren uns einig, Reisen sind wunderbar, aber voneinander sehr lange getrennt zu sein wäre unerträglich. Wenn ich also schon gehen müsste, dann unter Mitnahme der geliebten Menschen. Schmerzlich wäre eine Trennung von Freunden. Und damit meine ich nicht lose Bekannte oder die Möglichkeit, Leute zu treffen. Ich meine Herzensfreunde. Solche gibt es nur wenige.

Für mich nicht unerheblich mit Heimat verbunden ist aber Landschaft. Die weißen Stämme von Birken und der Geruch von Torf und Heidekraut sind in mein Heimatgedächtnis gewoben, sandige Wege in Kiefernwäldern und hohe Eichen hinter dem Haus, im Nordwesten sanfte Hügel und der Fluss, an dessen Ufer ich oft zu Fuß oder mit dem Fahrrad bin. Die Kanäle, überhaupt das Wasser, und der Wald.

Eigenartigerweise ist Heimat aber auch etwas Abstraktes. Ich könnte meine eigene Frage nach den Grenzen meiner Heimat nicht erschöpfend beantworten. Denn meine Heimat wabert, verschiebt ihre Grenzen, die manchmal ganz eng und manchmal weit sind.

Sie hat Inselchen wie Exklaven, mein Heimatherz ist weiter geworden und hat die Orte mit eingeschlossen, in die es sich verliebt hat. Heimat ist auch das rote Fischgrätpflaster im Hauptort meiner Lieblingsinsel. Heimat ist das Horn der Fähre. Heimat ist das Tickern von Wassersprengern in Südtiroler Apfelplantagen und der Geruch von Abgasen zwischen Bozener Häuserwänden. Heimat ist der Widerhall eines Dieselmotors zwischen hohen, hellverputzten, mit Mönch-und-Nonne-Pfannen belegten Mauern. Heimat ist das Knirschen von Schritten und Reifen auf Kies.

Plätze, nach denen man sehnsuchtet, wenn man nicht da ist, und an denen man sich zu leben vorstellen kann.

Für mich gibt es dann auch noch den Gegenpart zu Heimat. Es gibt Orte, an denen ich nicht leben könnte, und wollte man mich dazu zwingen, dann würde ich eingehen wie eine Pflanze, die kein Licht bekommt. In Großstädten könnte ich nicht leben. An solchen Plätzen reduziert sich für mich der Radius von Heimat. Er hat sich oft genug auf meine Zimmerwände beschränkt, wenn ich in der Stadt gelebt habe. Natürlich kann Großstadt lebendig, urban, interessant sein und auch Heimat, aber dazu müsste sie für mich bestimmte Kriterien erfüllen. Leider merke ich in großen Städten nicht viel von Lebendigkeit. Das kann aber auch ein deutsches Problem sein. Oder eines, das daher rührt, dass ich nicht wüsste, wo ich zu suchen anfangen müsste.

Ein tiefes, innerliches Fremdfühlen hat sich an bestimmten Orten für mich nie gelegt, nie gemäßigt, sondern war dauerhaft hammerhart. Die Empfindung, nicht mit dem Ort im Einklang zu sein und nur dort zu sein, weil man da sein muss. Weil einen laue Kompromisse oder höhere Ziele dazu zwangen.

Es ist eigenartig mit der Heimat. Ich frage mich, ob man sie überhaupt haben kann. Ich kehrte vor Kurzem in ein Stadtviertel meiner Studentenstadt zurück, das ich sehr geliebt habe. Schmale Straßen, Grün dazwischen, hier mal eine rankende Rose, da mal ein rostender Zaun, und hinter den Fassaden kleine Wohnungen oder Zimmer, in denen wir auf Teppich oder Parkett am Boden saßen und redeten, manches Mal bis in die Nacht. Engel & Völkers hat auch dort Wurzeln geschlagen, alles ist zu Tode gentrifiziert, die Kinder tragen artig Fahrradhelme und um die Ecke hat ein schicker Weinladen aufgemacht.

Verändert sich alle Heimat so? Verliert man sie nicht schleichend? Kommen wir vielleicht nur nicht damit klar, dass wir nicht alles konservieren können? Vielleicht werde ich es erst wissen, wenn ich die Heimat, in der ich jetzt zuhause bin, schleichend oder plötzlich verloren haben werde - auf die eine oder andere Art.

Sonntag, 10. November 2013

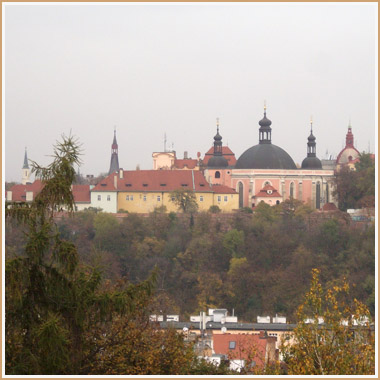

Die Stadt in der Stadt: Vyšehrad

Am 10. Nov 2013 im Topic 'Seemannsgarn'

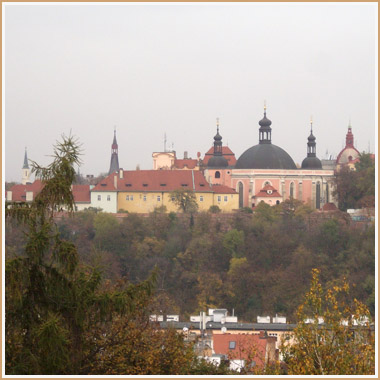

Das Prager Wochenende hat gerade erst angefangen. Ich verlasse entspannt und gut gelaunt das Mucha-Museum und steige an der Station Muzeum wieder in die bereits jetzt heißgeliebte Prager Metro. Auf dem Hinweg bin ich schon an der Station Vyšehrad vorbeigekommen, jetzt nähere ich mich aus der anderen Richtung. Dort ausgestiegen, finde ich mich auf dem Gelände des Kongresszentrums wieder, das mich vage an die Bremer Universität erinnert: Betonbrüstungen mit Graffity, Sitzbänke zwischen bepflanzten Kübeln, Hochhäuser.

Ich lehne mich auf die Brüstung und genieße die fantastische Aussicht auf den Karlshof und seine Kirchturmspitzen. Dann schlendere ich weiter durch eine Wohnsiedlung in Richtung Festung, deren spitzwinklige Mauer plötzlich ziemlich unvermittelt vor mir aufragt.

Durch das Tábor-Tor, ein mächtiges, wehrhaft wirkendes Tor, von dem ich noch nicht weiß, dass es so heißt, betrete ich den Vyšehrad. Zu meiner großen Überraschung kommt mir ein Auto entgegen. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Wie es scheint, herrscht auf dem Vyšehrad ganz normaler Lebensalltag, wo ich eine Art musealer Steifheit erwartet habe.

Im Inneren der Festung habe ich denn auch den Eindruck, in einem ruhigen, beschaulichen Dorf gelandet zu sein. Auf der Kopfsteinpflasterstraße kommt mir eine Gruppe junger Mütter entgegen, die, lebhaft plaudernd, wirken, als kämen sie von einem sonntäglichen Kaffeetrinken. Zu meiner Rechten entdecke ich eine Informationstafel mit Lageplan, und ich folge mit dem Finger dem Weg, den ich zum Ehrenfriedhof nehmen möchte. Einfach geradeaus.

Es ist bemerkenswert still innerhalb dieser Mauern. Der Kontrast zum belebten Wenzelsplatz und zur Metro ist groß. Hier ist wirklich kaum jemand, die wenigen Leute hier verlieren sich rasch im weiten Gelände. Nur vereinzelt sehe ich Menschen mit Reiseführern in der Hand, vielmehr scheinen sich hier auch frischluftbedürftige Prager wiederzufinden. Einige Meter hinter mir auf dem Bürgersteig läuft ein junges Pärchen, sie sprechen niederländisch miteinander.

Die kopfsteingepflasterte Straße führt in einem sanften Bogen hinab in eine Senke, und ich staune, wie groß der Vyšehrad ist. Das hier fühlt sich wirklich an wie eine Stadt in der Stadt, mit einem ganz eigenen Tempo und Charakter, und es gefällt mir. Ich biege ab und steige hinauf auf die breite Festungsmauer, von der sich ein wunderbarer Ausblick ergibt.

Prag liegt unter mir, als Silhouette im Dunst sehe ich gegenüber den Hradschin. Auf einer Bank sitzt ein junger Mann und liest, das Fahrrad neben sich geparkt, wie in liebgewonnener Gewohnheit. Ich kann ihn verstehen. Das ist ein besonderer Platz. Das leuchtende Laubkleid der Bäume verleiht allem einen warmen Schimmer, obwohl die Sonne nicht so recht herauskommen mag.

Auf dem Kamm der Festungsmauer gehe ich weiter, und immer wieder ergeben sich neue Blickwinkel. Schließlich stoße ich auf ein zwischen Kastanien liegendes neogotisches Gebäude (es stellt sich später als Propstei heraus) mit einem kleinen Garten, der an die Mauer grenzt. Dahinter liegt ein Kindergarten, und auch hier habe ich wieder das Gefühl, dass sich in dieser mittelalterlichen Feste einfach ein ganz alltägliches Leben abspielt.

Auf dem Vyšehrad gibt es, wie in der restlichen Stadt auch, überall diese charmanten roten Emailleschilder für die Straßennamen, hier herrscht normaler Autoverkehr (wenn auch in einer absolut zu vernachlässigenden Größenordnung), es gibt gepflegt wirkende Gastronomie direkt neben uralten Kulturdenkmalen, ein Freilichttheater, und über allem thront die St.-Peter-und-Paul-Kirche mit ihren dunklen, spitzen Türmen. An mir vorbei zieht eine Schulklasse, die Kinder brav in Reihen, die Lehrerin erklärend vorweg.

Ich gehe immer an der Festungsmauer entlang und nähere mich von der Rückseite her dem Ehrenfriedhof.

Die Tür des Kirchenportals der St.-Peter-und-Paul-Kirche steht offen, und ich werfe einen Blick hinein, beschirme die Augen mit der Hand, um besser durch die Glasscheiben der Zwischentüren sehen zu können, entscheide mich aber gegen eine Kirchenbesichtigung. Nicht so sehr, weil es Eintritt kostet (wirklich nicht viel), sondern vielleicht eher, weil ich meinen Bedarf an Kirchenbesichtigungen in diesem Jahr bereits in Quedlinburg und Halberstadt ausreichend gedeckt habe.

Nichtsdestotrotz bewundere ich die bunt bemalten Kirchentüren und die figürlichen Darstellungen am Portal.

Dann zieht es mich auf den Friedhof, der wie eine Stadt in der Stadt in der Stadt hinter schmiedeeisernen Zäunen und hohen Mauern auf mich wartet.

Ich bin wieder froh, richtig viel Zeit zu haben, denn es gibt eine Menge zu entdecken. Allein schon die Unterschiede zu der in meiner Heimat geläufigen Sepulkralkultur faszinieren mich. Die Kolonnaden entlang der Außenmauern, in denen die Gruften Begüterter und Berühmter liegen, haben etwas Mediterranes und sind doch wieder so anders, als ich es beispielsweise auf Ibiza gesehen habe. Die Gräber sind reich ausgeschmückt, verziert mit Mosaiken, Wand- und Deckengemälden und Skulpturen.

Ich stütze meine Ellenbogen auf die schmiedeeisernen Gitter, die die Grabstätten abgrenzen, um die Kamera ruhig halten zu können (mein praktisches kleines Stativ liegt natürlich im Koffer im Hotel), und versuche dabei, in meiner Begeisterung für die Kunst am Grab nicht zu pietätlos zu wirken.

Ich stoße auf das Grabmal Antonín Dvořáks. An der dunklen Rückwand regnen Fäden aus goldenen Mosaiksteinchen hinunter bis zu seiner bärtigen Büste. Obwohl ich noch halbwegs im Kopf habe, wie Antonín Dvořák aussah, frage ich mich doch einen Moment lang: "Der Dvořák?" Aber ja, der Dvořák. Ich weiß ja, dass er hier begraben liegt, aber ich weiß nicht genau, wie geläufig der Name sonst noch ist. Die Identifikation des Grabmals von Bedřich Smetana ist da schon einfacher - man hat die beiden Obelisken links und rechts seines Grabsteines mit Notenfolgen aus seinen Werken verziert, golden auf schwarzem Granit. Das Grab Alfons Muchas allerdings finde ich nicht, weil ich den Slavín nicht erkenne, als ich an ihm vorbeigehe, und so bewundere ich lediglich den steinernen Engel mit der gewaltigen Flügelspanne, der auf dem Monument auf einem steinernen Sarkophag sitzt, als behalte er den gesamten Friedhof im Blick.

Die Gräberdichte auf dem Ehrenfriedhof ist so groß, dass es mir schwerfällt zu glauben, hier könnte es überhaupt noch Erdreich zum Bestatten geben. Manchmal liegen die Gräber in zwei Reihen, Grabplatte reiht sich an Grabplatte, häufig führt nicht einmal ein schmaler Pfad zwischen ihnen hindurch.

Die Grabstätten der weniger berühmten Bewohner sind nicht minder interessant als die der Celebrities. Manche sind regelrecht künstlerisch gestaltet, dann gibt es die schlichten, schwarzen Steine mit den fotografisch wirkenden, eingravierten Portraits, es gibt Engel und Kreuze, einfache Inschriften und auch so manches halb verfallene Grab, bei dem aus den fest installierten Blumenkübeln und aus Ritzen zwischen Steinplatten Unkräuter sprießen. Zwischen den Gräbern tanzt unbefangen und fröhlich ein kleines Mädchen mit einer Sandkastenharke, von der Mutter mit auf den Friedhof genommen, die gerade eine volle Gießkanne schleppt.

Langsam gehe ich an der Kirche entlang in Richtung Ausgang. Vom Baugerüst an der Kirchenmauer quäkt mir Radioprogramm entgegen, das die Arbeiter zur kurzweiligen Unterhaltung laufen haben. Mein Handy gibt ein SMS-Geräusch von sich. Man fahre jetzt mit dem Bus an der polnischen Grenze ab, textet der Gatte. Zeit also, langsam mal an den Rückweg zur Metro zu denken, der ja zu Fuß zurückgelegt werden will.

Ich komme unterwegs noch einmal an der St.-Martins-Rotunde und der Kapelle der Jungfrau Maria an den Schanzen vorbei. Ich kann mich an allem nicht sattsehen.

In meiner Erinnerung wird der Besuch auf dem Vyšehrad schließlich zu einem ruhigem, unaufgeregten und dennoch von offenem Staunen geprägten Höhepunkt der Pragreise werden. Mir wird klar werden (wie noch oft später nach dieser Reise), dass ich sehr vieles nicht gesehen habe. Aber man braucht ja schließlich auch Gründe, um noch einmal zurück zu kommen.

Mehr Bilder vom Ehrenfriedhof gibt es hinter dem Friedhofstor - die reine Menge der Bilder hätte hier den Rahmen gesprengt. Dort finden sich auch die Grabstätten der Herren Dvořák und Smetana.

Ich lehne mich auf die Brüstung und genieße die fantastische Aussicht auf den Karlshof und seine Kirchturmspitzen. Dann schlendere ich weiter durch eine Wohnsiedlung in Richtung Festung, deren spitzwinklige Mauer plötzlich ziemlich unvermittelt vor mir aufragt.

Durch das Tábor-Tor, ein mächtiges, wehrhaft wirkendes Tor, von dem ich noch nicht weiß, dass es so heißt, betrete ich den Vyšehrad. Zu meiner großen Überraschung kommt mir ein Auto entgegen. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Wie es scheint, herrscht auf dem Vyšehrad ganz normaler Lebensalltag, wo ich eine Art musealer Steifheit erwartet habe.

Im Inneren der Festung habe ich denn auch den Eindruck, in einem ruhigen, beschaulichen Dorf gelandet zu sein. Auf der Kopfsteinpflasterstraße kommt mir eine Gruppe junger Mütter entgegen, die, lebhaft plaudernd, wirken, als kämen sie von einem sonntäglichen Kaffeetrinken. Zu meiner Rechten entdecke ich eine Informationstafel mit Lageplan, und ich folge mit dem Finger dem Weg, den ich zum Ehrenfriedhof nehmen möchte. Einfach geradeaus.

Es ist bemerkenswert still innerhalb dieser Mauern. Der Kontrast zum belebten Wenzelsplatz und zur Metro ist groß. Hier ist wirklich kaum jemand, die wenigen Leute hier verlieren sich rasch im weiten Gelände. Nur vereinzelt sehe ich Menschen mit Reiseführern in der Hand, vielmehr scheinen sich hier auch frischluftbedürftige Prager wiederzufinden. Einige Meter hinter mir auf dem Bürgersteig läuft ein junges Pärchen, sie sprechen niederländisch miteinander.

Die kopfsteingepflasterte Straße führt in einem sanften Bogen hinab in eine Senke, und ich staune, wie groß der Vyšehrad ist. Das hier fühlt sich wirklich an wie eine Stadt in der Stadt, mit einem ganz eigenen Tempo und Charakter, und es gefällt mir. Ich biege ab und steige hinauf auf die breite Festungsmauer, von der sich ein wunderbarer Ausblick ergibt.

Prag liegt unter mir, als Silhouette im Dunst sehe ich gegenüber den Hradschin. Auf einer Bank sitzt ein junger Mann und liest, das Fahrrad neben sich geparkt, wie in liebgewonnener Gewohnheit. Ich kann ihn verstehen. Das ist ein besonderer Platz. Das leuchtende Laubkleid der Bäume verleiht allem einen warmen Schimmer, obwohl die Sonne nicht so recht herauskommen mag.

Auf dem Kamm der Festungsmauer gehe ich weiter, und immer wieder ergeben sich neue Blickwinkel. Schließlich stoße ich auf ein zwischen Kastanien liegendes neogotisches Gebäude (es stellt sich später als Propstei heraus) mit einem kleinen Garten, der an die Mauer grenzt. Dahinter liegt ein Kindergarten, und auch hier habe ich wieder das Gefühl, dass sich in dieser mittelalterlichen Feste einfach ein ganz alltägliches Leben abspielt.

Auf dem Vyšehrad gibt es, wie in der restlichen Stadt auch, überall diese charmanten roten Emailleschilder für die Straßennamen, hier herrscht normaler Autoverkehr (wenn auch in einer absolut zu vernachlässigenden Größenordnung), es gibt gepflegt wirkende Gastronomie direkt neben uralten Kulturdenkmalen, ein Freilichttheater, und über allem thront die St.-Peter-und-Paul-Kirche mit ihren dunklen, spitzen Türmen. An mir vorbei zieht eine Schulklasse, die Kinder brav in Reihen, die Lehrerin erklärend vorweg.

Ich gehe immer an der Festungsmauer entlang und nähere mich von der Rückseite her dem Ehrenfriedhof.

Die Tür des Kirchenportals der St.-Peter-und-Paul-Kirche steht offen, und ich werfe einen Blick hinein, beschirme die Augen mit der Hand, um besser durch die Glasscheiben der Zwischentüren sehen zu können, entscheide mich aber gegen eine Kirchenbesichtigung. Nicht so sehr, weil es Eintritt kostet (wirklich nicht viel), sondern vielleicht eher, weil ich meinen Bedarf an Kirchenbesichtigungen in diesem Jahr bereits in Quedlinburg und Halberstadt ausreichend gedeckt habe.

Nichtsdestotrotz bewundere ich die bunt bemalten Kirchentüren und die figürlichen Darstellungen am Portal.

Dann zieht es mich auf den Friedhof, der wie eine Stadt in der Stadt in der Stadt hinter schmiedeeisernen Zäunen und hohen Mauern auf mich wartet.

Ich bin wieder froh, richtig viel Zeit zu haben, denn es gibt eine Menge zu entdecken. Allein schon die Unterschiede zu der in meiner Heimat geläufigen Sepulkralkultur faszinieren mich. Die Kolonnaden entlang der Außenmauern, in denen die Gruften Begüterter und Berühmter liegen, haben etwas Mediterranes und sind doch wieder so anders, als ich es beispielsweise auf Ibiza gesehen habe. Die Gräber sind reich ausgeschmückt, verziert mit Mosaiken, Wand- und Deckengemälden und Skulpturen.

Ich stütze meine Ellenbogen auf die schmiedeeisernen Gitter, die die Grabstätten abgrenzen, um die Kamera ruhig halten zu können (mein praktisches kleines Stativ liegt natürlich im Koffer im Hotel), und versuche dabei, in meiner Begeisterung für die Kunst am Grab nicht zu pietätlos zu wirken.

Ich stoße auf das Grabmal Antonín Dvořáks. An der dunklen Rückwand regnen Fäden aus goldenen Mosaiksteinchen hinunter bis zu seiner bärtigen Büste. Obwohl ich noch halbwegs im Kopf habe, wie Antonín Dvořák aussah, frage ich mich doch einen Moment lang: "Der Dvořák?" Aber ja, der Dvořák. Ich weiß ja, dass er hier begraben liegt, aber ich weiß nicht genau, wie geläufig der Name sonst noch ist. Die Identifikation des Grabmals von Bedřich Smetana ist da schon einfacher - man hat die beiden Obelisken links und rechts seines Grabsteines mit Notenfolgen aus seinen Werken verziert, golden auf schwarzem Granit. Das Grab Alfons Muchas allerdings finde ich nicht, weil ich den Slavín nicht erkenne, als ich an ihm vorbeigehe, und so bewundere ich lediglich den steinernen Engel mit der gewaltigen Flügelspanne, der auf dem Monument auf einem steinernen Sarkophag sitzt, als behalte er den gesamten Friedhof im Blick.

Die Gräberdichte auf dem Ehrenfriedhof ist so groß, dass es mir schwerfällt zu glauben, hier könnte es überhaupt noch Erdreich zum Bestatten geben. Manchmal liegen die Gräber in zwei Reihen, Grabplatte reiht sich an Grabplatte, häufig führt nicht einmal ein schmaler Pfad zwischen ihnen hindurch.

Die Grabstätten der weniger berühmten Bewohner sind nicht minder interessant als die der Celebrities. Manche sind regelrecht künstlerisch gestaltet, dann gibt es die schlichten, schwarzen Steine mit den fotografisch wirkenden, eingravierten Portraits, es gibt Engel und Kreuze, einfache Inschriften und auch so manches halb verfallene Grab, bei dem aus den fest installierten Blumenkübeln und aus Ritzen zwischen Steinplatten Unkräuter sprießen. Zwischen den Gräbern tanzt unbefangen und fröhlich ein kleines Mädchen mit einer Sandkastenharke, von der Mutter mit auf den Friedhof genommen, die gerade eine volle Gießkanne schleppt.

Langsam gehe ich an der Kirche entlang in Richtung Ausgang. Vom Baugerüst an der Kirchenmauer quäkt mir Radioprogramm entgegen, das die Arbeiter zur kurzweiligen Unterhaltung laufen haben. Mein Handy gibt ein SMS-Geräusch von sich. Man fahre jetzt mit dem Bus an der polnischen Grenze ab, textet der Gatte. Zeit also, langsam mal an den Rückweg zur Metro zu denken, der ja zu Fuß zurückgelegt werden will.

Ich komme unterwegs noch einmal an der St.-Martins-Rotunde und der Kapelle der Jungfrau Maria an den Schanzen vorbei. Ich kann mich an allem nicht sattsehen.

In meiner Erinnerung wird der Besuch auf dem Vyšehrad schließlich zu einem ruhigem, unaufgeregten und dennoch von offenem Staunen geprägten Höhepunkt der Pragreise werden. Mir wird klar werden (wie noch oft später nach dieser Reise), dass ich sehr vieles nicht gesehen habe. Aber man braucht ja schließlich auch Gründe, um noch einmal zurück zu kommen.

Mehr Bilder vom Ehrenfriedhof gibt es hinter dem Friedhofstor - die reine Menge der Bilder hätte hier den Rahmen gesprengt. Dort finden sich auch die Grabstätten der Herren Dvořák und Smetana.

... früher